초원의 나라,

몽골을 아시나요

중앙일보

2018. 11. 21

인구 300만. 국토 면적은 한반도의 7.4배.

몽골은 중국보다 북쪽에 위치한 드넓은 고원에 자리 잡고 있다. 13세기 칭기즈칸이 말을 타고

세계에서 가장 넓은 제국을 세울 만큼 웅장한 역사를 가지고 있다.

몽골은 전통적인 유목국가다. 크고 작은 강이 3800개에 달하는 천혜(天惠)의 고원성 초원지대를 이뤄

목축에 적합한 자연을 가졌다. 심지어 남부의 고비사막에조차 드문드문 풀이 흩어져

양·염소·낙타가 충분히 먹고 살 정도였다.

몽골은 중국보다 북쪽에 위치한 드넓은 고원에 자리 잡고 있다. 13세기 칭기즈칸이 말을 타고

세계에서 가장 넓은 제국을 세울 만큼 웅장한 역사를 가지고 있다.

몽골은 전통적인 유목국가다. 크고 작은 강이 3800개에 달하는 천혜(天惠)의 고원성 초원지대를 이뤄

목축에 적합한 자연을 가졌다. 심지어 남부의 고비사막에조차 드문드문 풀이 흩어져

양·염소·낙타가 충분히 먹고 살 정도였다.

초원은 사라지고

모래폭풍만…

모래폭풍만…

몽골은 지구 온난화의 최대 피해지다.

지난 100년간 지구 기온이 섭씨 0.85도 올랐다면

몽골은 70년 간 그 3배에 가까운 2.3도가 올랐다.

이로 인해 전 국토의 78%가 사막화되고 수천 개의

강과 호수가 사라졌다. 식물 종은 3분의2가 이미

멸종됐다.

지난 100년간 지구 기온이 섭씨 0.85도 올랐다면

몽골은 70년 간 그 3배에 가까운 2.3도가 올랐다.

이로 인해 전 국토의 78%가 사막화되고 수천 개의

강과 호수가 사라졌다. 식물 종은 3분의2가 이미

멸종됐다.

※ 출처 : 2018년 IPCC(기후변화에 관한 정부간 협의체) 보고서,

몽골자연환경관광부

몽골자연환경관광부

‘아…몽골!’

사진으로 보는

사막화

사진으로 보는

사막화

환경난민 게르촌

몽골의 수도 울란바타르는 사회주의

시절 인구 50만 명 정도를 수용할 수 있게

지어진 계획도시다. 하지만 사막화로

목축이 어려워진 유목민들이 생계를

위해 몰려들면서 울란바타르 인구는 150

만 명을 넘어섰다. 인구 포화로 거주지가

부족해지자 ‘환경난민’이 산으로 올라가

만든 ‘게르촌’이 급속히 늘어났다.

시절 인구 50만 명 정도를 수용할 수 있게

지어진 계획도시다. 하지만 사막화로

목축이 어려워진 유목민들이 생계를

위해 몰려들면서 울란바타르 인구는 150

만 명을 넘어섰다. 인구 포화로 거주지가

부족해지자 ‘환경난민’이 산으로 올라가

만든 ‘게르촌’이 급속히 늘어났다.

자라지 않는 풀

몽골에선 땅 위에 생뚱맞게 툭 불거진

다리를 종종 볼 수 있다. 몽골

어르신들은 말한다 “내가 어릴 때만

해도 저 아래로 강이 흘렀어요. 풀도

허리까지 자랐었죠. 그런데 언제

부터인가 풀이 발목까지도 자라지

않아요. 더 이상 유목을 할 수 없게

됐어요.”

다리를 종종 볼 수 있다. 몽골

어르신들은 말한다 “내가 어릴 때만

해도 저 아래로 강이 흘렀어요. 풀도

허리까지 자랐었죠. 그런데 언제

부터인가 풀이 발목까지도 자라지

않아요. 더 이상 유목을 할 수 없게

됐어요.”

이름이 무색한 ‘종머뜨’

종머뜨는 몽골어로 ‘100그루의 나무가

있는 곳’이라는 뜻이다. 예로부터

나무가 울창해 가장 큰 숫자를

상징적으로 나타내는 ‘100’을 붙였다.

하지만 급속한 사막화로 이제

종머뜨에는 나무가 말 그대로 100

그루는커녕 그 절반도 남지 않게 됐다.

있는 곳’이라는 뜻이다. 예로부터

나무가 울창해 가장 큰 숫자를

상징적으로 나타내는 ‘100’을 붙였다.

하지만 급속한 사막화로 이제

종머뜨에는 나무가 말 그대로 100

그루는커녕 그 절반도 남지 않게 됐다.

소나무의 비명

사막화가 극심해지자 몽골의

소나무들은 수분을 빨아들이지 못해

높은 가지에는 잎을 피우지 않는다.

대신 가지마다 작은 솔방울들을 수백

개씩 매달고 있다. 죽기 전 마지막으로

번식을 하려는 몸부림이다. 하지만 이

부실한 솔방울들이 메마른 땅에 떨어져

새로운 생명을 싹 틔우는 경우는 없다.

소나무들은 수분을 빨아들이지 못해

높은 가지에는 잎을 피우지 않는다.

대신 가지마다 작은 솔방울들을 수백

개씩 매달고 있다. 죽기 전 마지막으로

번식을 하려는 몸부림이다. 하지만 이

부실한 솔방울들이 메마른 땅에 떨어져

새로운 생명을 싹 틔우는 경우는 없다.

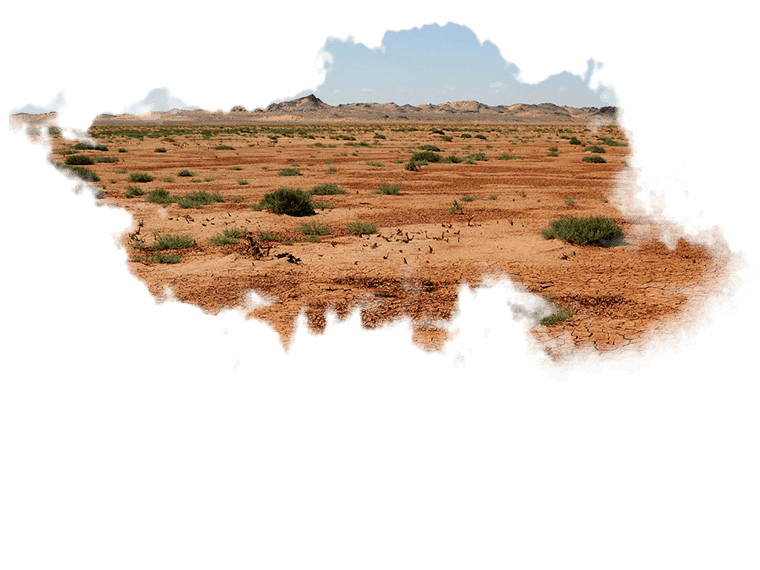

초원이 사막으로

한때 샘이 솟구치고 풀이 무성했던

몽골의 초원들은 아라비안 나이트에나

나올 것 같은 모래 사막으로 변해가고

있다. 푸른 들판에 듬성듬성 흙이

보이기 시작하더니 1~2년 만에 아예

모래로 덮이는 현상이 빈번하다. 결국

모래먼지폭풍도 갈수록 심해지고 있다.

몽골의 초원들은 아라비안 나이트에나

나올 것 같은 모래 사막으로 변해가고

있다. 푸른 들판에 듬성듬성 흙이

보이기 시작하더니 1~2년 만에 아예

모래로 덮이는 현상이 빈번하다. 결국

모래먼지폭풍도 갈수록 심해지고 있다.

나무만 심는다? 사람을 심는다!

몽골의 수도 울란바타르 인근에 위치한 ‘KT&G 복지재단 임농업교육센터’는 몽골의 사막화 문제를 해결하기 위해

2017년 지어진 건물이다. 이곳의 목표는 단순히 나무심기가 아니다. 사막화로 유목이 불가능해진 몽골 주민들에게

영농·양묘 지식과 기술을 전파해 자립할 수 있도록 교육하는 것이다. 주민들은 3~8월까지

임농업 분야 전문가들에게 이론 과목과 유실수 키우기 등 실습 과목을 이수하고 수료증을 받는다.

2017년 지어진 건물이다. 이곳의 목표는 단순히 나무심기가 아니다. 사막화로 유목이 불가능해진 몽골 주민들에게

영농·양묘 지식과 기술을 전파해 자립할 수 있도록 교육하는 것이다. 주민들은 3~8월까지

임농업 분야 전문가들에게 이론 과목과 유실수 키우기 등 실습 과목을 이수하고 수료증을 받는다.

'旅路' 카테고리의 다른 글

| A Buddha over troubled waters (0) | 2018.12.16 |

|---|---|

| 유럽과 가장 가까운 아프리카… 그게 비극의 씨앗이었다 (0) | 2018.11.29 |

| 상상 속의 몽블랑을 행복과 함께 걷다 (0) | 2018.10.24 |

| 보이시나요, 이 동화같은 도시의 세 남자 꿈이 (0) | 2018.10.18 |

| 후지산(富士山), 일본 정신문화의 산실… 靈山 따라 걸으며 靈感 받아 (0) | 2018.09.26 |