당신의 부사는 안녕한가요

"근년 들어 '짐짓' '무릇' '사뭇'이 사라지는 중입니다. '몹시'나 '매우'는 좀처럼 안 쓰고 '너무'만 너무 많이 쓰고 있고요."

베스트셀러 '내 문장이 그렇게 이상한가요'를 쓴 김정선씨는 문어체에서 부사의 변화를 목격하고 있다. 그는 출판계에서 20년 넘게 교정 일을 해온 문장 수리공이다. "빈도나 강도를 나타내는 부사는 쏠림 현상이 심해지고 말을 부드럽게 해주는 부사는 사라지고 있다"며 "과거라면 '퍽' '매우' '아주' '몹시' 같은 부사가 들어갈 자리를 '너무'나 '완전'이 차지해 버렸다"고 지적했다. '완전'은 명사인데 최근엔 부사로 둔갑하고 있다. "나 오늘 시험 완전 망했어"처럼.

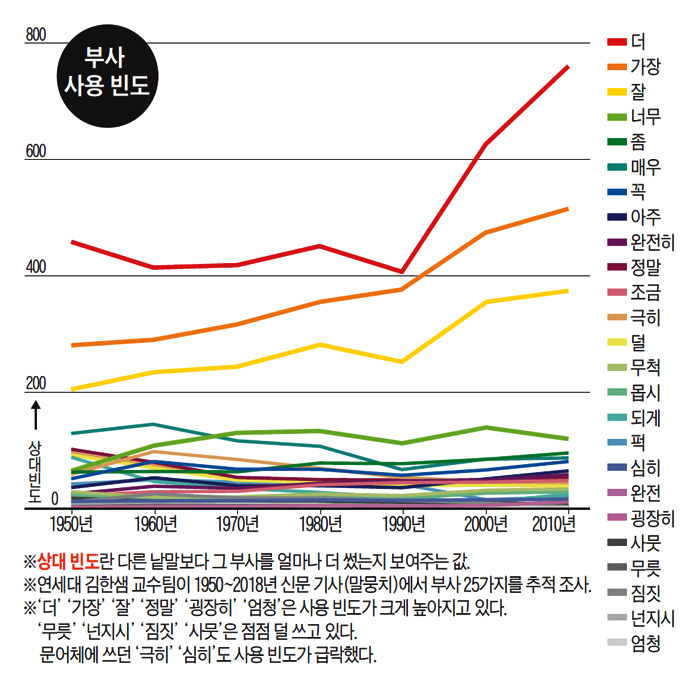

'아무튼, 주말'은 김한샘 연세대 교수에게 의뢰해 지난 60여 년 사이 우리가 어떤 부사를 더 쓰고 어떤 부사를 덜 쓰고 있는지 추적했다. 연세대 언어정보연구원이 가진 신문 말뭉치를 대상으로 삼았다. 김 교수 연구팀은 증감 폭이 클 것으로 의심되는 부사 25가지를 골랐고, 1950년대부터 현재까지 이들이 사용된 빈도가 어떻게 달라졌는지 조사했다. 문장에 잠복한 한국인의 심리, 사회 변화의 한 단면을 엿볼 수 있었다.