前回は「相転移(そうてんい)の科学」を使って、企業を活力にあふれた創造的な組織に変革する方法を見た。『LOONSHOTS<ルーンショット>』の著者、サフィ・バーコール氏によると、相転移の科学は、組織だけにとどまらず、国家レベルの変革にも活用できるという。バーコール氏が、日本を担う経営者たちへ「相転移の科学」を伝授する。全2回、後編。(JBpress)

(※)本稿は『LOONSHOTS ルーンショット クレイジーを最高のイノベーションにする』(サフィ・バーコール著、三木俊哉翻訳、日経BP)より一部抜粋・再編集したものです。

(前編)会社の未来は『組織の相』で予測できる

https://jbpress.ismedia.jp/articles/-/59112

もしあなたが宇宙から地球を訪れて、類人猿から狩猟採集民、定住農民に至る人類の歴史を小説のように読みながら、科学や産業の革命がいつどこで起きるだろうと想像したなら、ほぼ間違いなく中国やインドと考えるのではないか。

紀元後、最初の1000年の半ばから次の1000年の半ばまで(紀元500年から1500年くらいまで)の1000年間、世界の経済を支配したのは中国とインドだ。

この間、両国を合わせたGDPは平均で世界の半分を超えていた。対して、西ヨーロッパの5大国は平均でわずか1~2パーセント。紙と印刷が中国で登場したのはヨーロッパより何百年も前。磁気コンパス、火薬、大砲、クランク軸、深井戸掘削、鋳鉄、紙幣、高度な天文台も中国が最初だ。

年間受験者100万人以上、合格率1パーセント以下の公務員試験「科挙」は、ヨーロッパで最初の大学が門戸を開く1000年近くも前に、中国でエリート層を生み出していた。当時の識字率は中国で推定45パーセント、イギリスは6パーセント程度。15世紀初め、中国海軍は2万8000人、艦船300隻、総重量3100トンという大部隊で北アフリカとの間を往復した。

数十年後、クリストファー・コロンブスは小さな船3隻、総重量100トンで航海した。

ルーンショットへの関心を失ったゴリアテ

中国のゴリアテはヨーロッパのダビデよりはるかに大きく、裕福で、技術的に進んでいた。だが、そうした長い期間のうちに妙なことが起きた。巨人の中国が内向きになり、多大なリソースを要する大規模プロジェクトに着手し始めたのだ。

新しい首都(北京)、万里の長城、大運河。すなわちフランチャイズプロジェクトである。中国の指導者たちは、惑星の動き、気体の性質の研究など誰からも相手にされないばかげたアイデア(ルーンショット)への関心を失った。

英国が18世紀に貿易の拡大を中国に迫ったとき、乾隆帝はジョージ3世に次のような書面を送った。「わが国では何も不足していません。見知らぬもの、独創的なものは重んじられておらず、貴国の製品は必要ありません」。

その後間もなく、そんな見知らぬ独創的なアイデアの一つが中国沿岸に到来した。それを動力とする英ネメシス号の艦隊は、数週間もたたないうちに中国海軍の古い木造ジャンク船をことごとく沈めた。

ダビデのパチンコに相当するもの、それは蒸気機関だった。

西ヨーロッパ由来の「見知らぬ独創的なもの」は、もっと大きくて裕福な帝国、中国とインドを制圧した。

当時、中国やインドでは、宗教的な権力者や聖なる支配者、偉大な哲学者が物事の真偽を決めていた。誰でも真理を知ることができるという考え方は極めて急進的で、反体制的と言ってもいい。そんな考えの持ち主は頭がおかしいと言われることも少なくなかった。

現在は「科学的方法」というちゃんとした名前で呼ばれるその考え方こそ、恐らくはすべてのルーンショットの母だ。

中国やインドの指導者が同じ認識にたどり着いたのは、何百年もたってからだった。ルーンショットを見過ごすと命取りになりかねないことがわかる。

ルーンショットが国の運命を分けた

富や貿易、組織的研究、初期の科学技術については、中国、インドおよびイスラム帝国が1000年間も世界をリードしていたのに、なぜルーンショットは17世紀頃の西ヨーロッパに現れ、急速に広まったのか。

かつて中国、イスラム、インドの各帝国はいわば大手の国家で、西ヨーロッパの多様で活力ある国々は、当時、世界に新しいアイデアを供給するルーンショット養成所だった。

何百という小さなスタジオが新しい映画のルーンショット養成所として機能し、何百という小さなバイオテクノロジー企業が新しい医薬品のルーンショット養成所として機能するのと同じだ。

国家の世界でも、マイナーが成長してメジャーになれる。イギリスもかつてのディズニーやアムジェンと同じように当初はマイナーだったが、やはり強力なルーンショット(すべてのルーンショットの母)が思わぬ成功を収めた。

イギリスはそのアイデアをもとに工業化や兵器開発を推し進めてメジャーになり、さらに自国の言語や慣習を世界中に広めることができた。

なぜイギリスだったのか?

ここまでは「なぜ近代科学が中国やイスラムやインドではなく西ヨーロッパに最初に現れたのか」というグローバルな視点からの疑問について検討してきた。

だが、もっとローカルな疑問もある。なぜフランスやイタリアやオランダではなくイギリスだったのか。

優れた科学者をイギリスが独占していたから、という答えは成り立たない。すでに述べたように、西ヨーロッパのほとんどの国に優れた科学者がいた。

イギリスには近隣諸国と違う点、近隣諸国より秀でた行動が一つあり、それが運を呼び寄せた。どこよりも早く、国のなかにルーンショット養成所をつくって成功させたのだ。

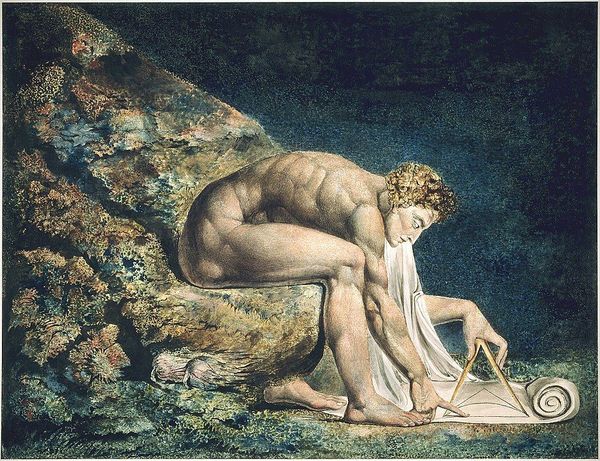

1660年創設のロンドン王立協会には、ロバート・ボイル、ロバート・フック、アイザック・ニュートンなど、イギリスの近代科学の創始者がほぼ全員集まった。王立協会がニュートンに重要な影響を与え、支援を提供したことはよく知られている。

ある歴史家は「王立協会がなかったら『プリンキピア』が存在していたかどうか疑わしい」と書いた。

王立協会はニュートンとイギリスが時間との競争、自然の真実を発見する競争に勝つ手助けをした。

アドバンテージを生かせなかったマイクロソフト

なぜ中国、イスラム、インドの各帝国は、富と歴史的アドバンテージがあったのに科学革命を起こせなかったのかと同じ理由で、マイクロソフトはモバイルを見逃し、メルクはタンパク質医薬品を見逃し、大手映画会社は『マイ・ビッグ・ファット・ウェディング』(北米で興行収入2億ドル超えのヒット作)を見逃した。

ルーンショットはルーンショット養成所で栄える。フランチャイズ一筋の帝国では栄えない。ルーンショットが得意か、フランチャイズが得意か、それは各組織(チーム、企業、国家)の相による。創発の科学はそのことを教えてくれる。

わずかな後押しと、わずかなサイエンスがあれば、私たちは個人として、チームのメンバーとして、国民として、自らの果てしなきフロンティアめがけて前進することができる。

あわせてお読みください