[선진 의료 자랑하던 국가들, 왜 코로나 피해 커졌나]

무상의료국, 의료 재정 들쭉날쭉…

가벼운 증상 관리엔 문제 없지만 응급상황에선 대처 잘 못해

국가가 모든 비용 부담하는 체제, 의료기술 도입 등 혁신도 어려워

민간 의료보험 의존한 미국은 재정난으로 문닫은 병원 많아

전 세계가 코로나 감염증으로 신음하고 있지만 확진자 수와 사망률이 낮은 나라가 있는 반면 상대적으로 높은 나라가 있다. 현재까지는 국민소득과도 무관하게, 이탈리아·영국 등 유럽 선진국과 미국이 큰 피해를 입고 있다. 무엇이 코로나 피해의 크고 작음을 가르고 있는 것일까.

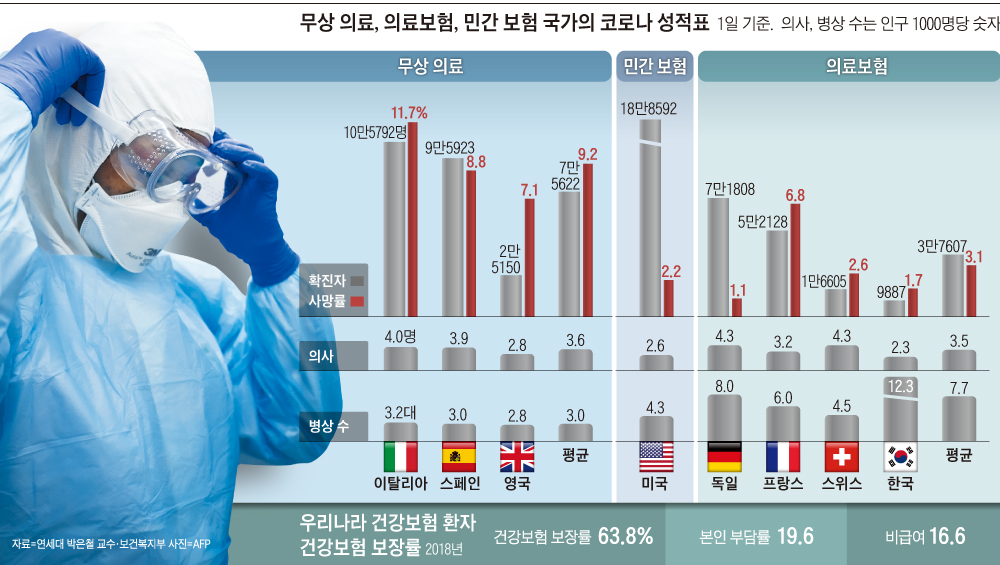

박은철 연세대 예방의학과 교수는 2일 코로나 확진자가 1만5000명 이상(1일 기준) 발생한 국가와 우리나라를 대상으로 의료 시스템에 따른 확진자 수와 사망률을 분석했다. 10개국 중 중국·이란 등 의료 체제가 상이한 국가를 제외한 8개국을 분석한 결과, 이탈리아 스페인 영국 등 세금으로 의료서비스를 제공(NHS·국민보건서비스)하는 국가의 확진자와 사망률이 높은 경향을 보였다. 민간의료보험을 채택한 미국도 무너지고 있다. 반면 한국, 독일, 프랑스, 스위스 등 의료보험제도(NHI)를 채택한 나라는 확진자 수와 사망률에서 비교적 선전하고 있다.

◇무상의료 국가, 양·질에서 문제 드러나

박 교수가 분석한 결과, 무상의료 국가 사망률은 9.2%로 의료보험 채택 국가(3.1%)의 3배를 보였다. 인구 10만 명당 확진자 수도 무상의료 국가는 139명으로, 의료보험 국가 평균 94명의 1.5배였다. 특히 영국은 인구 10만명당 확진자 수가 37명으로, 인구 대비 환자 수가 많지 않은데도 사망률이 7.1%로 높았다. 중증 환자를 제대로 관리하지 못하고 있다는 뜻이다.

무상의료 국가와 의료보험 국가는 의료장비와 의료진의 양과 질에서 뚜렷한 대비를 보였다. 의료장비의 경우, 백만명당 CT 수는 무상의료 국가는 평균 26.7대였지만 의료보험 국가는 32.5대였다. 코로나 환자가 급증하면 중증 환자를 위한 병상 수를 충분히 확보하는 것이 중요하다. 그런데 인구 1000명당 병상 수도 무상의료 국가는 평균 3.0개였지만 의료보험 국가는 7.7개였다. 무상의료 국가가 의료보험 국가의 39% 수준에 불과했다.

박 교수는 "의료보험 체제에서는 의료비가 모자라면 더 걷을 수 있지만 정부가 의료비를 부담하는 무상의료 체제에서는 재정 상황에 따라 예산이 들쭉날쭉할 수 있다"며 "이탈리아는 2008년 글로벌 금융 위기 이후 의료비 지출이 지속적으로 감소했고, 영국은 브렉시트 이유 중 하나가 의료일 정도로 의료에 충분히 재정을 투입하지 못했다"고 말했다.

이미지 크게보기

이미지 크게보기의사 수는 무상의료 체제의 경우 인구 1000명당 3.6명, 의료보험 체제 3.5명으로 비슷했다. 그런데 무상의료 국가에서 의사는 공무원이다. 더구나 이탈리아와 영국의 경우 재정 악화로 의사 처우가 낮아 해외로 유출이 심각했다. 이탈리아엔 의대를 졸업해도 택시 기사를 하는 것이 수입이 더 낫다는 얘기가 있다. 의사의 진료 수준이 떨어질 수 있다는 우려가 있었는데, 실제로 외과 전문의 수술 건수를 보면 무상의료 국가 1.8건, 의료보험 국가 2.9건으로, 의료보험 국가의 외과 의사들이 수술을 1.6배 많이 했다.

신영석 보사연 선임연구위원은 "영국 이탈리아 등 세금으로 의료를 운영하는 나라들은 공조직으로 움직이다 보니 의사들이 열심히 진료하고 코로나 사태 같은 응급 상황이 와도 제대로 대비할 동인이 없다"고 말했다. 전병율 차의과학대 교수는 "영국 NHS 체계가 평상시 가벼운 증상을 관리하는 데는 좋지만 코로나라는 응급 상황에서 대처하지 못하는 것이 여실히 드러났다"며 "무상의료라는 것이 껍데기만 남은 것을 보여주고 있다"고 말했다.

그동안 의료 선진국이라 자부해온 미국도 폭발적으로 증가하는 코로나 확진자에 속절없이 무너지고 있다. 미국은 방역에 실패해 확진자 수가 18만명을 넘어 압도적인 세계 1위이고, 사망자 수도 4055명으로 사망률 2.2%를 기록하고 있다. 미국은 아직 확산이 진행 중이라 확진자 와 사망자가 더 늘어날 가능성이 높다. 미국은 민간 의료보험회사에 가입하고 민간병원이 의료보험을 제공하는 민간의료 시스템이다. 인구의 10%는 의료보험도 없다. 최근 몇 년간 미국 내 많은 병원들이 재정난으로 문을 닫은 것도 이번에 의료시설 부족 사태를 초래했다는 지적을 받고 있다. 미국의 인구 1000명당 병상 수는 4.3개인데, 이는 의료보험 국가 평균(7.7개)의 56% 수준이다.

◇"비급여 없애면 의료비 통제 용의"

한국은 의료보험 체제를 갖고 있지만 영국 등 무상의료 국가를 모델로 하자거나 '건강보험 하나로' 의료 문제를 해결하자는 단체들이 있다. 모든 의학적 비급여를 급여화해 건강보험 보장성을 강화하겠다는 '문재인 케어'도 이런 단체들의 주장과 맥을 같이하고 있다. 정부는 5년간 41조원을 투입해 2022년까지 건강보험 보장률을 70%까지 끌어올리겠다는 목표를 갖고 있다. 2018년 우리나라 건보 보장률은 63.8%로 올랐고, 본인부담금 19.6%, 비급여 16.6%를 보였다.

박은철 교수는 "무상의료 국가들 모습은 보장률이 높다고 의료의 질이 높아지는 것은 아니다는 것을 보여주고 있다"며 "일정 부분 비급여가 있어야 새로운 의료기술 도입 등 의료 혁신을 촉진하고 의료기관이 비급여로 돈을 모아 재투자할 수 있는 여지가 생긴다"고 말했다. 전병율 교수는 "최신 의료, 새로운 약제, 새로운 치료 기법을 쓰고 싶은 것이 의사들의 마음인데, 국가가 모든 비용을 부담하는 체제에서는 예산이 많이 들어가는 진료 행위는 할 수 없는 한계가 분명하다"고 말했다.

김원식 건국대 교수는 "국민이 다양한 의료 욕구에 따라 적절한 의료를 선택할 수 있어야 한다"며 선택의 폭 축소이라는 측면에서 비급여를 없애는 데 반대했다.

장성인 연세대 예방의학과 교수는 "비급여를 없애면 모든 의료행위가 건강보험이라는 하나의 바구니에 담긴다"며 "그럴 경우 굳이 영국 같은 시스템으로 가지 않더라도 재정이 나빠질 경우 비용을 줄이기 위해 의료비를 내리거나 수요를 통제하는 것이 수월해질 수 있다"고 말했다. 장 교수는 "그럴 경우 의료의 질과 접근성이 떨어질 수밖에 없는데, 이런 결과로 나오는 게 지금의 영국이라고 할 수 있다"고 말했다.

관련기사를 더 보시려면,

- 손흥민은 왜 부상당하면 한국에 와서 치료받나김민철 기자