조선시대 음식과 밥상의 문화

이지현 (위덕대 외식산업학) 교수

釜大新聞

2020.11.09 15:03

외세의 침입에 달라지는 식재료

조선왕조의 음식문화는 크게 다섯 시기로 구분된다. △조선 전기에서부터 임진왜란 전까지 △임진왜란 이후부터 병자호란까지 △병자호란 이후부터 정조까지 △순조 이후부터 갑오경장 이전까지 △갑오경장 이후부터 한 말까지가 그것인데, 그사이 외세의 침입이 세 번 있었고 그때마다 음식문화는 크게 달라졌다고 볼 수 있다. 인간이 본격적으로 조리를 시작한 것은 지금으로부터 약 1만 년 전, 오랜 구석기시대가 끝나고 중석기시대와 신석기시대를 거치면서 사반나 농경문화의 영향으로 내화용 토기를 만들게 되면서부터였다. 우리가 잘 아는 한반도의 고대 3국, 즉 신라·백제·고구려는 벼농사의 권력자가 교묘하게 결합하여 세워진 나라라고 할 수 있다. 쌀은 다른 곡물과 비교해서 맛이 탁월하고 영양가도 높으며 계획적인 재배가 가능할 뿐만 아니라 계량·수송·분배·보전에서도 뛰어난 장점이 있다. 그 때문에 벼농사가 점차 보급되면서 벼 이외의 다른 작물이 잡곡이 되고 벼가 주곡이 되는 가치의 역전 현상이 일어났다.

고려 말 원나라의 침입은 이 땅에 육식의 부활을 가져왔다. 유교를 국교로 삼은 조선왕조는 도살이 합법화되면서 전통적인 조선 음식문화에 덧붙여 그들 나름의 새로움을 선보이기 시작했다. 그리고 이와 같은 현상에는 이 무렵에 전래한 각종 외래종 식료의 영향도 컸다. 1493년에 콜럼버스에 의해 스페인에 처음 도입된 고추는 17세기경 중국에 전해졌으며, 잇달아 한반도에도 전래하였다. 이처럼 고추를 필두로 담배·감자·옥수수 등 신대륙 농경문화가 조선왕조 중기 및 후기에 전래하면서 조선 시대의 식료는 그 어느 때보다 다양해진다.

유교를 통치의 근간으로 삼은 조선왕조는 유교식 제례 문화를 왕실은 물론 일반 백성들에게도 널리 퍼뜨렸다. 이러한 제례 문화의 보편화는 당연히 제상에 희생물로 오르는 짐승들의 수요를 증가시켰으며, 아울러 제사에 따른 음복(飮福) 문화는 육류의 소비를 늘렸을 뿐만 아니라 그것을 재료로 한 조리법의 발달을 가져오기도 했다. 그러는 한편으로 조선 시대 후기에 유입된 고추는 고춧가루를 많이 넣는 조리법의 개발을 가져왔고, 그로 말미암아 우리 민족의 식탁은 점차 붉어져 갔던 것이다.

신분에 따라 나눠진 밥상

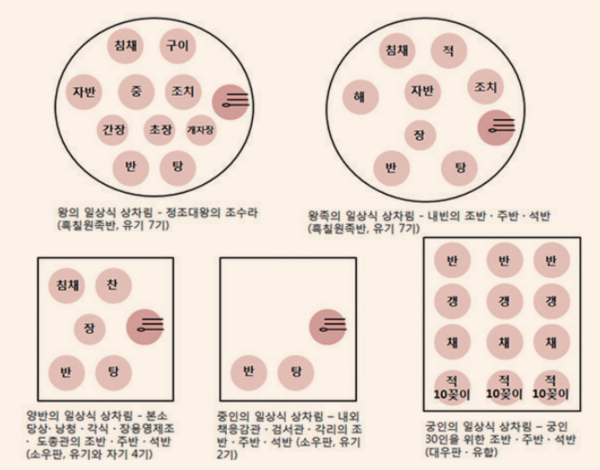

에 나타난 계급에 따른 반상차림도

조선 시대의 사회조직은 엄격한 신분제도에 의한 계급구조의 질서 속에서 유지되었다. 즉 왕과 왕족·양반·중인·상민·천민 등으로 나누어진 종적인 신분의 차이, 그리고 장유(長幼)의 차례, 남녀의 구별, 적서(嫡庶)의 차별 등 횡적으로 구분된 신분의 차이가 종횡으로 얽혀서 유지된 것이 조선 시대의 문화적 특징이다. 귀족은 문반과 무반의 양반으로, 중인·승려·환관·기녀·상공인·농민·무당·백정 등으로 구성된 평민은 다시 중인·상민·천민으로 나누어져 각각 그 신분에 따른 엄격히 다른 사회적 대접을 받았다. <원행을묘정리의궤>에 나타난 기록을 토대로 신분에 따른 반상 차림 도가 다르다. 궁인의 경우 ‘인’임에도 불구하고 채(菜)와 적(炙)를 곁들여 국과 밥이 제공되고, 대우 판과 유합을 사용한 것은 왕과 가장 가까운 곳에서 일하는 특수한 신분에 대한 배려일 것이다. 양반의 상차림은 ‘원’의 일상식 반상 차림인데 본소 당상에서 도총관까지는 4기(4첩)가 제공되고 있고, 중인 역시 ‘원’이기는 하지만 내외 책 응감 관에서부터 각 리에까지 밥과 국만을 제공하고 있다.

이들 양반과 중인은 독상 차림이지만 모두 매우 소박한 반상 차림의 모습을 보여준다. 이것은 1795년 당시 밥과 탕이 음식상 차림의 기본이었음을 알려준다. 밥과 탕만으로도 음과 양이 완벽하게 결합한 기본이 반상 차림이었다. 왕과 왕족의 일상식 상차림은 1795년 2월 15일 정조대왕이 아침에 잡수셨던 조수라와, 왕족에 속한 내빈의 조반·주반·석반이다. 각각은 흑칠 원족 반을 사용해 유기에 음식을 담아 7기(7첩)를 차리고 있다. 종조 대왕의 어머님이신 혜경궁 홍씨의 환갑연 전후에 차렸던 상이 7기(7첩)인 점을 고려한다면 최상층부의 일상식은 가장 잘 차렸을 때라도 7기(7첩)를 넘지 않은 것으로 판단된다. 즉 최상층부는 7가, ‘명’에 속하는 계층은 2기로 차려 하루 세 끼 식사를 했으며, 상층부는 독상으로 차리고, 하층부는 한 그릇에 여러 명분의 음식을 담아 나누어 먹도록 한 것이 조선 사회였다.

조선 왕조의 궁중음식은 크게 일상식·영접식·제례식·가례식·연향식으로 나누어지고, <의례>에 기반을 두고 있지만 각기 독특한 문화구조로 되어 있다. 이들 모두는 500년의 역사적 흐름 속에 나름대로 일정한 격식과 형식으로 존재한 우리의 문화이다. 물이 높은 곳에서 낮은 곳으로 흐르듯이 궁중음식 문화는 일반 서민에까지 영향을 미치며 오늘에 이르렀다. 탕에서 소내장이 빈번히 사용된 것만 놓고 보더라도 그 기원은 원나라의 지배 아래에 있었던 고려왕조로 거슬러 올라가며, 궁중에서 사용된 ‘수라’라는 말도 원나라 여인이 고려의 왕비가 되면서부터 사용되기 시작한 것이 조선왕조로 그대로 이어져 ‘임금의 진지’를 뜻하게 되었다.

온전히 전해지지 못 한 궁중음식

음식문화란 것은 지극히 강고한 보수성을 특징으로 하는 것으로, 그 습관이 변하기 위해서는 내외로부터 강한 충격이 필요하다. 조선왕조 500년 역사 중에서 그에 상응하는 강력한 충격으로 임진왜란과 병자호란, 그리고 구한말의 격변기를 꼽는 데에는 재론의 여지가 없을 것이다. 현재 알려진 궁중음식은 정통 궁중음식이 무너지기 시작하거나 이미 무너져버렸던 망국 (갑오경장) 이후에 생존한 상궁과 궁중 전문 요리사들의 구전이나 손을 통해 조리기능이 전수된 것이다. 그러므로 우리가 알고 있는 것은 망국 이후의 궁중음식이다.

이지현 (위덕대 외식산업학) 교수

'文化 ' 카테고리의 다른 글

| Why the French prize culture more than the British (0) | 2021.03.23 |

|---|---|

| 'Some Monuments Really Should Be Torn Down,' Says WWII Historian Keith Lowe (0) | 2020.11.30 |

| Classical Music Isn’t Elitist (0) | 2020.11.02 |

| Is artistic nepotism an evil – or a necessity? (0) | 2020.09.13 |

| Do We Have Victorians to Thank for Consumerism? (0) | 2020.09.13 |