朝日新聞, 2022年01月06日

さまざまな文章を読むとき、ひどく心に刺さる表現に出くわすことがある。毎週、世界の最先端の企業や起業家などの動きを紹介している、The Economistの「シュンペーター」という欄で、「エネルギーは、たとえクリーンなものであっても、地政学的な対立や経済的なジンゴイズムによって濁されたダーティなビジネスだ」という一文に出会ったことがある。

まず、「ジンゴイズム」(jingoism)が気にかかった。この英語は、フランス語の「ショービニズム」(chauvinism)と同じく、「偏狭な愛国主義、排外的愛国主義、盲目的主戦論、対外強硬論の意味で用いられる」。この文全体ですぐに頭に浮かぶのは、2010年代に中国の補助金付きソーラーパネルが世界を席巻したことである。そうしたパネルがいま、廃棄物処理問題を引き起こしている事実も頭をよぎる。

現在、エネルギーに関連するバッテリー(電池)の分野でも、同じように世界中を巻き込んだ暗闘が繰り広げられている。「交通機関の電化や電力網への電池の導入に伴い、世界の電池需要は2030年までに14倍に増加すると予想されている」以上、魑魅魍魎(ちみもうりょう)の世界が広がるのも当然かもしれない。そこでここでは、電池をめぐる世界の潮流について解説してみたい。世界の覇権争奪という、地政学上の問題に直結しているからである。

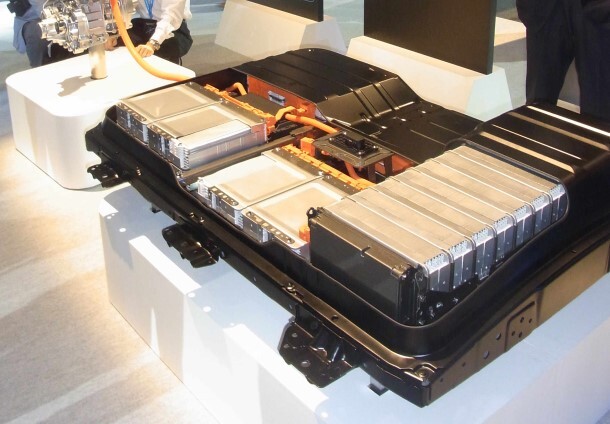

注目される電気自動車用電池

ガソリンやディーゼルをエンジンという内燃機関で燃やして動力を得るクルマに代わって、電気でモーターを回して動く電気自動車(EV)や燃料電池車(FCV)にはエンジンはない。EVは搭載している蓄電池に外部から充電するのに対して、FCVはクルマのなかで水素と酸素から発電を行う。このために、圧縮した水素がタンクに注がれる。これに対して、水素を燃料としてエンジンで燃やして走る水素エンジン車というものもある。

とくに、欧州諸国がEVシフトを推進するなかで、EV用電池の需要が急拡大することが予想されている。その蓄電機能自体が見直され、用途の拡充も進んでいる。

現在の主流の蓄電池

ここでは、2021年に公表された「A Review on Battery Market Trends, Second-Life Reuse, and Recycling」という論文を参考にしながら電池について考えてみたい。まず電池には、一次電池(リチウム金属、アルカリ電池など)と、充電可能な二次電池(リチウムイオン電池、鉛蓄電池、ニッケル水素電池など)に分類される。用途別にみると、民生用電池、定置用電池、産業用電池がある。市販されている電池は、アルカリ電池、水銀電池、鉛蓄電池、ニッケル電池、リチウム電池などの化学種別に分類される。2016年の世界の電池市場では、後者の3種類の電池が94.8%を占めているという。

① 鉛蓄電池(LAB)

LABは、1859年にフランスの物理学者ガストン・プランテによって発明された、もっとも古い二次電池である。電流を供給する能力と低コストを武器に、多くの分野で使用されている。自動車用の始動・点灯・点火用(SLI)と牽引(けんいん)・定置用バッテリー(待機・非常用電源に使用)などに使われている。「Global Lead Acid Battery Market Analysis in 2020」によると、2019年のLAB市場規模は589.5億ドルだった。

②ニッケル系電池(NBB)

ニッケルカドミウム(NiCd)、ニッケル鉄(NiFe)、ニッケル水素(NiMH)は、一般的に知られているニッケルベースのバッテリーである。NiCd電池は、NiMHよりも先に1899年に発明され、未使用時の電圧維持や充電保持に効果があることから、長年にわたり携帯機器(ビデオカメラ、電動工具など)に使用されてきた。毒性の問題が大きくなり、多くの国の政府規制によって、NiCd電池は現在、特殊な用途に限定され、NiMH電池技術に取って代わられつつある。

③リチウム系電池(LBB)

リチウム金属電池(LMB)は、金属リチウムを負極とする充電できない一次電池である。実現可能ではあるが、充電可能なLMBは大規模商業化までには至っていない。黒鉛系の負極を採用したリチウムイオン電池(LIB)は、1990年代に実用化され、さまざまな用途に使用されている。LIBの利点には、長い保存期間、少ないメンテナンス、高速充放電、製造が容易であることなどがある。欠点としては、過充電や熱暴走を防止するための保護回路や遮断装置が必要であること、高温や高電圧で保管した場合の劣化、氷点下での充電の遅さ、火災のリスクなどがある。黒鉛以外の代替負極材料としては、チタン酸リチウム(LTO)とシリコン/カーボンがよく使われている。市販のリチウムイオン電池では、正極材料として、リン酸鉄リチウム(LFP)、ニッケル・コバルト・アルミニウム(NCA)、ニッケル・コバルト・マンガン(NCM)、リチウム・マンガン酸化物(LMO)が一般的に使用されている。

世界の電池市場は年率25%で成長し、2030年には2600ギガワット時(GWh)になると予想されている。電池需要を牽引しているのは、交通機関の電化と電力網への電池の導入だ。LIBは自動車の動力源やエネルギー貯蔵電池の分野で、LABの競合相手および代替品として浮上している。LABと比較して、LIB技術はほとんどの場合、優れた信頼性と高効率を提供する。EVは、2019年までに世界で500万台以上が所有されており、2019年の1年間だけで前年比81%増の290万台以上が販売された。2025年までには平均成長率41.7%で、世界で約2,000万台が販売されると予想されているという。

一時期、日本の独壇場だった電池市場

このLIBで、当初、日本企業は圧倒的な優位に立っていた。ノーベル化学賞を受けた吉野彰の研究が初の商業用LIBにつながり、日本企業はLIB事業を一時期、独占していたのだ。しかし、すでにその優位性は失われている。2021年9月に公表された「日本企業は電池生産の優位性を取り戻したがっている」という記事では、「中国の電池大手、CATL(寧徳時代新能源科技)と韓国の企業集団LGのエネルギー部門は、日本のパナソニックを抜いてEV用電池の世界最大のサプライヤーになった」と報じられている(2021年12月22日付の「ニューヨーク・タイムズ」によれば、CATLは日本のTDKの技術を継承するかたちで中国政府の補助金をバネに急成長し、「世界の電気自動車用電池市場の3分の1を占めている」という)。

EVに搭載される小さな電池を数多くまとめたもの(その最小単位を「セル」という)に限ってみると、「中国は現在(2021年2月)、リチウムイオン電池セルを製造する93の『ギガファクトリー』で電池生産を支配しており、米国では四つしかない」と報道されている。現在の傾向が続けば、2030年までに中国が140のギガファクトリーを持つと予測されているのに対し、欧州は17、米国はわずか10となる。

現在、競争が激化しているEV用電池で注目されているのが電解液を使わず正極と負極の間に電解質セパレーター層のみがある電池(全固体電池)の開発だ。すでに、2019年6月の段階で、村田製作所は、当時の業界最高水準の電池容量を持つ全固体電池を開発したと発表した(図1を参照)。電解液の代わりに酸化物セラミックス系電解質を使用したことで、「燃えない」「熱に強い」特性もつという。ただし、電解質に液体を使用する場合、正極・負極の表面にある細かい凹凸に電解液が入り込み、広い面積で極板と電解質が接触できるため、イオン伝導率が高く、比較的短時間の充電が可能となる。全固体電池がこうした欠点をどこまで克服できるかが課題となっている。

こうした全固体電池をめぐっては、トヨタ自動車やホンダ技研工業(Honda)などの国内メーカーのほか、フォード、ヒュンダイ、フォルクスワーゲンなどの大手自動車メーカーがこぞって開発にしのぎを削っている。米国の新興企業、クアンタムスケープ(QuantumScape)も全固体電池の開発で実績をあげている(https://www.quantumscape.com/を参照)。

液体空気に活路

The Economistは2019年11月に、「どこでも日常的に使われている技術を組み合わせて、その効果が実証されていることから、リチウムイオン電池に勝るとも劣らないと思われるものがある。液体空気だ」と報じた。空気を構成する気体を液化する技術、それを大量貯蔵する技術、ディアマンエンジン(発明者である英国人ピーター・ディアマンの名を冠したもの)と呼ばれる装置などを組み合わせれば、液体の空気を暖めると急膨張する力を利用してタービンを回転させて、最初に空気を液化する際に使用した電力の一部を回収することができる。つまり、この仕組みを蓄電に使うのだ。

英国の会社、ハイヴュー・パワーは、2018年4月からマンチェスター近郊のベリーでパイロットプラントを稼働させている。これは、約5000軒の家庭の3時間分の電力に相当する15MWhのエネルギーを蓄えることができるという。ベリーの工場では、そもそも空気を液化するために使用した電力の半分強を電気として回収している。設計上の調整により、これを60%まで高めることができるとされる。

ほかにも、電解質を化学溶液のタンクに入れて使用するフロー電池や、「コンクリートバッテリー」(重いブロックをクレーンで持ち上げ、落下させたときに発生する落下エネルギーを電力として回収する)の開発も行われている。

さらに、クリーンな電力で水素を製造し、ガス火力発電所や燃料電池で電気に戻すこともできる。つまり、水素に蓄電を肩代わりさせるような発想もある。

「木の電池」

ほかにも、「木の電池」の開発も本格化している。植物由来の素材で鋼鉄の5分の1の軽さで5倍の強度などの特性をもつ「セルロースナノファイバー」(CNF)は次世代素材として注目されている。その「CNFに強力な蓄電効果があることを世界で初めて発見した」と、東北大学が2021年3月に発表した。「蓄電大容量化が見えてきたことで、世界に先駆けての「ペーパーエレクトロニクス」の幕開けが期待」できるという。つまり、「木の電池」をスマホや小型家電向けに開発するというのだ。

日本製紙がこの開発に取り組んでいる。この電池は心臓部にレアメタルを使わないから、ここで紹介してきたリチウムなどの稀少金属確保という課題から解放されることになる。CNF向けの木質成分は森林から得られるので、植林すればいくらでも再生産可能となる。

2021年12月23日には、「炭素で脱炭素? CO₂使う蓄電システム開発、東工大」という記事が「朝日新聞デジタル」に掲載された。二酸化炭素を電気分解して炭素をつくり、一酸化炭素と酸素にしたうえで、熱化学反応で一酸化炭素から炭素を取り出してエネルギー源としてためる。放電する場合は、空気中の酸素をとりこみ、炭素と反応させて電気をつくるというものだ。「カーボン空気二次電池システム」という。

ほかにも、リン酸鉄リチウム(LFP)に代わる新しい正極材料が見つかるかもしれない。共役系スルホンアミドは、高い酸化還元電位と優れた大気安定性を持つ正極として実証されており、市販のリチウムイオン電池に使用されている従来の無機材料に代わる持続可能な材料として期待されている(2021年4月にNature Materialsに公表された「有機電池の実用化に向けて」を参照)

次回「バッテリーをめぐる世界の暗闘〈下〉」では「資源の争奪戦」をみる。

'經濟, 經營, 企業' 카테고리의 다른 글

| 半導体、危うい国ぐるみ増産(The Economist) (0) | 2022.02.01 |

|---|---|

| How is Omicron affecting the global economic recovery? (0) | 2022.01.24 |

| 韓国輸出額、3年ぶり過去最高 2021年は26%増に (0) | 2022.01.02 |

| The Neoliberal View of Inflation Is Convenient for Capitalists — But It’s Wrong (0) | 2021.12.02 |

| A fourth globalisation (0) | 2021.09.12 |