12世紀半ばに建造されたリーヴォール修道院跡

12世紀半ばに建造されたリーヴォール修道院跡いまイギリスがEUから離脱する「ブレグジット」で揺れています。その狙いをせんじ詰めれば、ヨーロッパ諸国との距離をもう少し取り、独自の国家運営を目指そうというわけです。そこには、かつて「大英帝国」として世界の4分の1を支配した彼らのプライドも感じ取れます。そもそも、イギリスはヨーロッパ大陸とは異なる国だという意識もあります。

ただ、イギリスははるか昔から強国だったわけではありません。むしろ、ヨーロッパの辺境の島国、という存在でした。そのイギリスがいつから強国になったのかについて、日本ではあまり知られているとは言えません。今回は、その過程を見ていこうと思います。

ローマ化するグレートブリテン島

現在、「グレートブリテン島」と呼ばれる島は、かつてはヨーロッパ大陸と地続きでした。その後、グレートブリテン島はヨーロッパ大陸と離れ離れになりますが、この島には、採集狩猟生活から、次第に石器を使い、農耕・牧畜の生活に移行した人々が住んでいました。

その後グレートブリテン島には、大陸から青銅器文化を持つ人々がやってきました。ビーカー人と呼ばれる人々で、彼らの渡来は前22~20世紀とも、前2600年ごろからとも言われています。彼らについて詳しいことは分かっていませんが、ただ彼らは流浪の民だったらしく、島の人々を征服するようなことはなかったようです。

こうした島の状況を一変させる最初の出来事が起こります。前9~5世紀ごろのケルト人の侵入です。もともと中央アジアに住み、馬が引く車輪付きの戦車を操り、鉄製武器を携えてヨーロッパ大陸に進出していた人々でしたが、この時代にグレートブリテン島にも侵入してきます。そして青銅器文明の人々を駆逐し、ケルト人の部族社会を形成していきました。彼らは鉄器文化を持っていたので、農業も大いに発展したようです

。

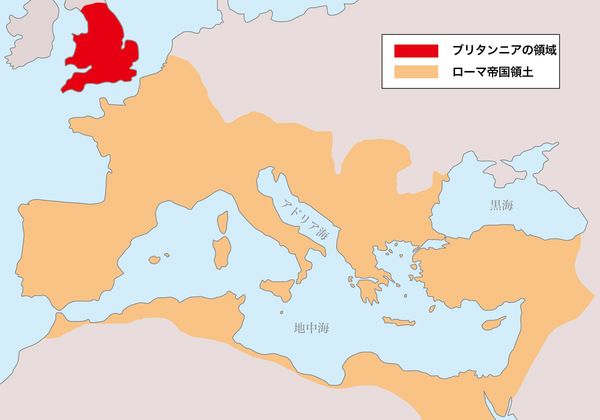

ところが、このケルト人が築いた社会もまた、外の世界からの来襲を受けてしまいます。やってきたのはあのカエサル率いるローマ軍です。前55年、54年、共和制ローマのカエサルが二度にわたって遠征してきて、この地の部族を屈服させます。さらに後45年になると、ローマ皇帝クラウディウスが本格的に征服、この地を属州とします。ローマ人はケルト系の原住民を「ブリトン人」、そして彼らが住むこの島を「ブリタンニア」と呼びました。

【地図1】ローマと属州ブリタンニア

【地図1】ローマと属州ブリタンニアローマの属州となったブリタンニアには、道路や円形競技場や劇場、共同浴場までもが建設され、ローマ化が進展します。ところがそのうちローマに異変が起こります。

やはりローマの属州であったガリアにゲルマン系の部族が侵入しはじめるのです。ローマはそちらの対応に忙殺され、とてもブリタンニアの統治には手が回らなくなりました。結局、5世紀前半にローマはブリタンニアから撤退。島は再びブリトン人(ケルト人)の地となります。

しかしその状態も長くは続きませんでした。ローマがブリタンニアから撤退したのを好機として、今度はゲルマン系のアングロ・サクソン人が襲来することになります。ブリトン人は、島の中央部から北部や西端に追いやられてしまいます。このとき、北部に追いやられた人々は後のスコットランド、西端に追われた人々はウェールズを作る人々となっていくのです。

アングロ・サクソン系の人々は、島の南部から中央部にかけての広い地域を支配します。この地域は、「アングル人の土地」という意味から「イングランド」と呼ばれるようになります。このイングランドのアングロ・サクソン系の人々はいくつかの国を作るのですが、それが次第に7つの王国に集約。この時代のイングランドを「七王国時代」と呼びます。

七王国が覇権を争う時代は、最終的にはウェセックス王国によるイングランド統一という形で終わりを迎えます。こうして「イングランド王国」が誕生しました。

ただ七王国時代のイングランドも、やはり外敵の襲来に悩まされ続けていました。現在のデンマークに住む北方ゲルマン系の「デーン人」がたびたび侵入してきたのです。

ヴァイキング「デーン人」の侵攻

「ヴァイキング」とも呼ばれるデーン人は、イングランドをかなり侵食していたのですが、ウェセックスは彼らを撃退することでイングランドの統一を実現したわけです。強大な国が誕生したはずでしたが、現在のように王位継承順位がきちんと定められていない時代には、王位継承を巡る混乱が国の存続を脅かします。イングランドも例外ではありませんでした。王位継承をめぐるゴタゴタが起きているときに、再びデーン人が来襲してきたのです。このときイングランド王の座にあったのが「無思慮王」と呼ばれたエゼルレッド2世でした。

この無思慮王は、イングランドに住むデーン人を皆殺しにする命令を下し、実際にデーン人が虐殺される事件が起きました。これに怒ったのがデンマーク王です。ここからデーン人のさらなる攻撃を呼び込んでしまうのです。その結果、無思慮王は、海を渡り、妻の実家があるフランスのノルマンディー公国に亡命してしまいます。王を失ったイングランドの貴族たちは、1013年、デンマーク王のスヴェンをイングランド王に迎え入れました。

ところがこのスヴェンは、その翌年には亡くなってしまいました。そこで、デンマーク王にはスヴェンの長男のハーラル2世が即位、イングランド王には次男のカヌートが推戴されたのですが、この隙にあの無思慮王がノルマンディーから帰還して王位奪還してしまうのです。それに対してカヌートは大軍を率いてイングランドに上陸。再び王位を巡る戦いが始まりますが、無思慮王エゼルレッドは病死。その後を継いだ息子もカヌートとの戦いに敗れた後、急死してしまいます。

戦いに勝ったカヌートは、1016年、イングランドの「賢人会議」からイングランドの王として認められます。こうしてイングランドにデーン朝が誕生しました。これはイングランドが「征服された」というよりも、無能な王に代わって「他国の有能な王を迎え入れた」と解釈する方が事実に即しているようです。

実際カヌートは、無思慮王の未亡人で、ノルマンディー公の娘であるエマと結婚。また従来のイングランドの方や慣習に従って統治するという方法を取り、貴族とも強調する路線を取りました。

イングランドのアングロ・サクソン系の人たちと良好な関係を築くことに心を砕いたカヌートでしたが、彼がイングランド王となった2年後、兄のハーラル2世が死去。カヌートがデンマーク王位を兼任することになります。カヌートは、デーン朝イングランドとデンマーク、さらにノルウェーとスウェーデンの一部という、北海を囲む広大な領土を支配することになります。このカヌートの帝国を「北海帝国」と呼びます。イングランドは、これら北欧の国々と同じ王を戴く国となったのです。

【地図2】北海帝国

【地図2】北海帝国広大な領土を誇った北海帝国ですが、カヌートが亡くなると間もなく瓦解してしまいます。北海帝国はカヌートの個人的能力でまとめ上げられていたにすぎませんでした。

ここまで見てきたように、外界に対するイギリスの態度は、かなりパッシヴなものでした。そもそも、イギリスはヨーロッパの辺境に位置する比較的弱体な国家に過ぎなかったので、仕方なかったことだと思われます。

ノルマン人によるイングランド征服

カヌートが亡くなると、イングランドの王になったのは、あの無思慮王エゼルレッドの息子で、幼少期にノルマンディーに亡命していたエドワードでした。長年ノルマンディーでの亡命を送っていた彼は、国内の有力貴族の影響力を排除するためにも、宗教や政治の要職にノルマン人を重用し、イングランド人貴族の反発を招いてしまいます。

エドワード王は、妻との間に子どもがいませんでした。となると当然ですが、王の後継者を巡り揉めることになります。エドワードは、ノルマンディー時代に身を寄せていたノルマンディー公であるギヨームに後継を打診していました。エドワードの母エマは、ギヨームの祖父の妹でしたので、そういう意味ではギヨームはイングランド王室と血縁で結ばれていたのです。

ところがエドワード王が亡くなると、貴族らに推され、ウェセックス伯ハロルドが戴冠。そこで異議を唱えたのかノルウェー王ハーラルとノルマンディー公ギヨームです。こうして王位を巡る三つ巴の戦いが始まります。

最終的にこの戦いに勝ったのはギヨームでした。彼はイングランド王「ウィリアム1世」となり、ノルマン朝を開きます。これが世に言う「ノルマン・コンクェスト」(ノルマン征服)です。

ノルマンディー公国というのは、フランスに侵入したノルマン人が統治する地域で、イギリス海峡を挟んでイギリスと向き合う場所に位置していました。その当主・ノルマンディー公はフランス国王の家臣という立場になります。

ところがノルマンディー公であるウィリアム1世は、フランス国王の家臣でありつつ、イングランドの王でもある、ということになります。この強大化したノルマンディー公の力に、フランス国王が警戒心を高めるのは当然のことでした。

また、イングランド国内では、ウィリアム1世による征服王朝に対するアングロ・サクソン貴族の反乱も相次ぎました。

ウィリアム1世はこれを平定すると、反乱を起こした貴族の領地を召し上げ、ノルマンディー出身の貴族に与えます。こうして、アングロ・サクソンの人々が統治していたイングランドに、新たな支配者層としてフランスからノルマン人がやってきたのが「ノルマン・コンクェスト」なのです。

さらにノルマン朝では、公用語はノルマン人が使うフランス語とされ、英語は民衆が使う言葉とされました。そのため、英語にもフランス語の語彙が入り込むこととなり、英語は大きく変化したのです。

ノルマン・コンクェストは、イングランドの歴史の分水嶺です。それまでのイングランドの社会は、アングロ・サクソン人が築き、デンマークの影響を受けたものでしたが、このときを境にフランスの影響を強く受けるようになったからです。

征服王朝がつくった中央集権制

またノルマン朝は、征服王朝だったため、ウィリアム1世は統治方法の整備に乗り出します。これ以降、フランスやドイツと比べても国王の権力が強い中央集権的な国家へと変わっていくのでした。

これは、その後のイギリスに決定的な利益をもたらすことになります。近代国家とは必然的に中央集権的でなくてはならないのですが、イギリスは中世においてその形成に成功していたと言えるのです。

では、イングランドの中央集権化はどのように進められたのでしょうか。

ウィリアム1世は征服地をノルマン人貴族に分配しただけではなく、彼に忠誠を誓ったアングロ・サクソン人貴族の土地もいったんは国王に奉納させ、その後改めて封土として与えるという形式をとりました。これにより国王の権力が強力であることを示したうえ、国内のすべての領主(貴族)に対し忠誠を誓わせて王権をいっそう強化しました。また税金徴収の効率化のため、全国の土地台帳を作成させます。このときに作成されたのが、有名な「ドゥームズデイ・ブック」です。日本史で言えば「太閤検地」のようなものです。

またウィリアム1世は、1070年にイタリア出身の聖職者ランフランクをカンタベリ大司教に任命し、彼とヨーク大司教との間で勃発していた第一位の大司教の座を巡る争いについて、カンタベリ側に軍配を上げます。イングランドの宗教界のトップとなったランフランクは、これ以降、ウィリアム1世と二人三脚の立場をとります。ウィリアム1世は、イギリスの宗教界を自らの傘下に置くことができ、ローマ教会からある程度の独立を勝ち取ったのです。またこのことは、後にイギリス国教会が形成される礎石となりました。

フランスの西半分をも支配したプランタジネット朝

フランスの有力貴族・アンジュー伯ジョフロワ4世とイングランド王・ヘンリー1世の娘・マティルダとの間に生まれた息子・アンリは、1150年、父からノルマンディー公を受け継ぎ、さらに翌年、父の死去に伴い、アンジュー伯領(おおむね、現在のメーヌ=エ=ロワール県にあたる)も受け継ぎました。さらに1152年には、12歳年上のアリエノール・ダキテーヌと結婚。彼女は相続地アキテーヌ公領を相続していたので、アンリはアキテーヌでも共同統治者となりました。つまりアンリは、現在のフランス国土の半分に及ぶほどの広大な領地を統治する人物となったのです。

そのアンリが1154年にはイングランド王となります(イングランドではヘンリー2世)。イングランドではノルマン朝の王位継承をめぐる内乱が続いていましたが、母方の血筋がものを言い、イングランド王の正統な後継者と認められたのです。

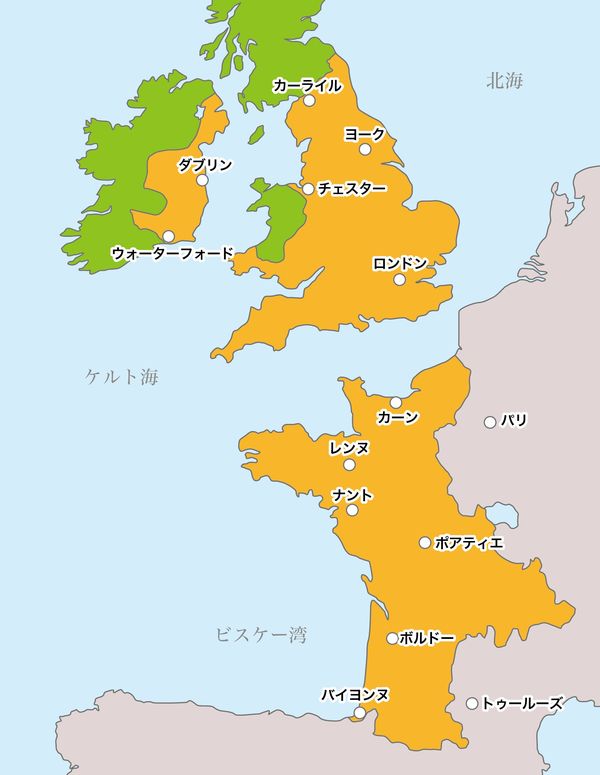

ヘンリー2世が開いた王朝は、プランタジネット朝と呼ばれますが、イングランドばかりかフランスに広大な領土を有するこの領域は「アンジュー帝国」と呼ばれています。

【地図3】アンジュー帝国(緑色の部分はイングランド王の宗主権範囲)

【地図3】アンジュー帝国(緑色の部分はイングランド王の宗主権範囲)リチャード1世、衰退の予感

ヘンリー2世は子だくさんでした。早くからそれぞれの息子たちに相続させる領地を決めていたのですが、なかなか実権を手放そうとしない父に、息子たちが反乱を起こします。ヘンリー2世はこれを平定しますが、広大な領土を持つ彼に対して敵愾心を燃やす若きフランス王・フィリップ2世がその混乱に付け込みます。ヘンリー2世の三男・リチャードと手を組み、戦争をしかけるのです。さらに五男・ジョンまでもが加担します。ヘンリー2世はこうした息子たちの裏切りの中、亡くなっていきました。

変わってイングランド王となったのは、三男・リチャードでした(即位後はリチャード1世)。

リチャード1世は勇猛な王だったと伝えられています。即位した当時、第3回十字軍(1189〜1192年)が始まっていました。リチャード1世はこれに参加するために、城・所領・官職などを売却して資金を集めます。この十字軍にはドイツ王(神聖ローマ皇帝)フリードリッヒ1世やフランス王のフィリップ2世も参戦しましたが、活躍という面ではリチャード1世がずば抜けていたようです。

ところが、十字軍遠征終了後の帰国の途中、リチャード1世はオーストリア公の捕虜になってしまい、さらにその身柄が聖ローマ皇帝のハインリッヒ6世に引き渡されます。同皇帝は莫大な額の身代金をイングランドに要求。イングランドがその条件を呑み、リチャード1世はようやく帰国することができましたが、身代金の支払いのためイングランドの諸侯には巨額の課税がなされることになってしまいました。

リチャード1世の不幸はまだ続きます。ようやく帰国できたと思ったら、今度はフランスに出兵しなければならなくなりました。というのも、彼が捕虜になっている間に、フランスのフィリップ2世によって、アンジュー帝国の領地であるノルマンディーなどが奪われてしまっていたのです。出兵はこれを取り戻すためのものでした。

リチャード1世は奪われた領地の回復には成功しましたが、交戦中のけががもとで1199年に41歳で亡くなってしまいます。リチャード1世の治世は、身代金の支払い、度重なる戦争による出費で、プランタジネット朝に大きな財政的負担をかけることになりました。

失態続きの「欠地王」ジョン

リチャード1世の継承者としてイングランド王となったのは、弟のジョン王(1199〜1216年)です。ジョン王は「欠地王」と呼ばれていましたが、これは父・ヘンリー2世が早々に息子たちに相続させる領地を決めていたため、末っ子のジョンには「もう相続すべき土地はない」と言われてしまっていたためでした。

日本語の文献の中には、「欠地王」を“誤訳”して「失地王」としているものもありますが、失政続きだったジョン王は、実態的には「失地王」と呼ばれても仕方のない王でした。しかし、逆に言えば、だからこそイギリスはその後の近代国家としての土台をいち早く築けた、と言うことも可能かもしれません。結果論ですが、ジョン王なくしてその後のイギリスの繁栄はなかったかも知れないのです。

フランスのフィリップ2世は、アンジュー帝国の領土であったノルマンディー、アンジューなどに侵攻します。これらの地域の領主層の中にはフランス王に忠誠を誓っていた者も多かったので、ジョン王に従っていた城は次々と陥落してしまい、1214年には、ジョン王はフランスの領土のほとんどを失い、残されたのはボルドーを中心とするアキテーヌ地方だけになりました。

ジョン王の失態はさらに続きます。ジョン王は、ローマ教皇庁を支持する司教たちを追放して教会領を没収したため、1207年にローマ教皇インノケンティウス3世はイングランドを聖務停止とし、1209年にジョンを破門したのです。

大陸側領土の回復を狙ったジョン王は、神聖ローマ皇帝、フランドル伯、ブローニュ伯と結んで、フランス王フィリップ2世に攻撃を仕掛けます。けれども、ブーヴィーヌの戦いでフランス側の勝利に終わり、フランスの優位は決定的なものになってしまいました。

ジョン王は何度も大陸領土の回復のための戦争をしたため巨額の戦費がかかりました。その調達のために、彼は諸侯の同意なく、彼らへの課税を強行しました。もちろん諸侯はジョン王に反発。そこで諸侯たちがジョン王に突き付けたのが「大憲章(マグナ=カルタ)」です。

大憲章は、前文と63条からなり、国王の徴税権の制限、法による支配などを明文化して、王権を制限、封建貴族の特権を再確認したものでした。これがその後のイギリス立憲制の支柱となってゆきます。皮肉なもので、ジョンが無能な王だったが故に、イギリスの立憲制が発展することになるのです。

また、ジョンの治世に、イングランドは多くの海外領土を喪失しました。最終的には、1338〜1453年に英仏間で戦われた百年戦争により、イングランドは残っていた海外の領土の大半を失い、文字通りの島国となってしまいます。

しかしこれも後代のイギリスにはプラスに作用しました。というのも、その後の戦争はすべてヨーロッパ大陸で行われたので、イングランドの国土が傷つけられることはありませんでした。イギリスは島国であったためにヨーロッパ大陸の抗争にあまり巻き込まれずに済んだというわけです。そのようなことは、これ以降も続き、ヨーロッパ大陸の戦乱に巻き込まれずに済んだのです。

立憲制を発達させ、無傷だった国土で富を蓄えていく。やがてイギリスがヨーロッパでもっとも豊かな国になる準備はこのころに出来ていたのです。

イギリスは島国で「ある」のではなく、島国に「なった」のです。

[もっと知りたい!続けてお読みください]

秦の始皇帝、漢の武帝は中央集権体制を整えることで経済政策を効果的に打ち出すことが出来た。では隋の文帝、唐の太宗、宋の趙匡胤など、構成に名高い皇帝はどうだったのか。漢末から…

[あわせてお読みください]