10月18日に六代目山口組ナンバー2の髙山清司若頭(72)が東京・府中刑務所を出所したニュースを、主要メディアは軒並み大きく報じた。暴力団関連のニュースにメディアが力を入れるのは、大衆の関心がまだまだ高いからに他ならない。

その証拠に、何十年も懲役に行き、最盛期には数千人の組員を率いていたような元暴力団組長がここ数年、相次いで回顧録や自伝を出版している。中にはベストセラーに名を連ねるようなものまである。こうした回顧録や評伝は、もともと実話系週刊誌を手掛ける出版社が得意としてきたが、最近は大手出版社も着々と「元大物組長」の作を出すようになっており、いうなれば出版界に静かな「ヤクザ本ブーム」が訪れているのだ。

元大物組長らが明かす抗争・内紛の舞台裏

一連の回顧録を並べてみると、山口組の大幹部が目立ち、かつ内容も衝撃的だ。なにしろ、山口組全盛時に世間を騒然とさせた抗争や内紛の舞台裏を、当事者である元大物組長たちが自著で次々に明かしているのだから。

一方で、「渡世」から足を洗った「元組長」とはいえ、犯罪に関与してきた自らの過去を開陳し、世に問うことは新たに逮捕されるリスクも伴う。それでも出版に踏み切っているのだから、「これだけは言っておかねば」という義憤や、「ヤクザ者、極道としての自分の生き様を記録する」という思惑もあるのだろう。しかもそれらがオブラートに包まれることなく、ストレートな筆致で綴られているのだから、面白くないわけがない。

もちろん、出版社に対し、「犯罪者に過去の悪行を正当化する機会を与えている」との批判はあるだろう。安易にヒーロー化することも厳に慎むべきであることは論を待たない。

それを踏まえた上で、近年話題となった主な回顧録、自伝を紹介してみたいと思う。

「衝撃の一冊」と「反論の書」

■『悲憤』(中野太郎著、宮崎学監修、講談社)

昨年12月、暴力団社会を震撼させる本が出た。武闘派として知られ、「懲役太郎」の異名を持った中野太郎・元五代目山口組若頭補佐*1(中野会会長)の回顧録だ。

*1 若頭補佐:山口組ではナンバー2の若頭らとともに執行部を形成する重要ポスト。若頭補佐は複数人置かれる。

同書のあとがきによると、中野元会長の話(口述)を作家の宮崎氏が聞き、それを編集したという建て付けになっている。報道をベースとした事実関係も逐次フォローしながら、驚くべき証言が記されている。

最大の注目ポイントは、宅見勝・五代目山口組若頭が1997年に神戸市内で中野会組員に射殺された事件の真相を、“当事者”である中野元会長が詳述している点だ。

中野元会長は、親分である渡邉芳則・五代目山口組組長から「まだか? まだか? はようカシラ(若頭)を・・・」と電話で何度も宅見若頭を殺害するよう依頼された、と明かしている。

宅見若頭射殺事件は今日の山口組分裂*2の伏線になっており、極めて重要な事件だ。真相に関してはこれまでもさまざまな見方があったが、渡邉五代目組長が射殺に関与しているという「説」は、当初からささやかれていた。中野元会長が語ったことが本当だとすれば、その「説」を裏付けたことになり、山口組の屋台骨を揺るがすインパクトがある。まさに衝撃の一冊で、山口組関係者も騒然としたらしい。

*2 山口組の分裂:山口組は現在3団体に分裂している。司忍・六代目組長率いる「六代目山口組」、六代目に反発した井上邦雄組長が率いる「神戸山口組」、さらに神戸山口組から分裂する形で、織田絆誠代表率いる「任侠山口組」が結成されている。

■『若頭の社会復帰と三つの山口組の行方 中野太郎の激震から七代目の野望まで』(竹垣悟著、徳間書店)

しかし今年9月、『悲憤』について、内容そのものとともに、中野元会長の告白の存在自体を真っ向から否定する本が登場した。「第三者によって勝手に出版されたものでほぼ間違いない」「中野太郎の告発と認めない」とする『若頭の社会復帰と三つの山口組の行方』である。

竹垣氏が全否定する主な根拠は、中野元会長の長男の証言だ。要は中野元会長は3年前からインタビューを受けられるような健康状態ではない、とのことだ。竹垣氏は中野会若頭補佐を務めた元暴力団組長で、現在はNPO法人を設立して元暴力団員の更正などを支援している。山口組の直系組長ではないが、中野元会長との接点は深い。それだけに信ぴょう性もある。

この事件、未だ謎に包まれた部分が多い。それぞれの言い分を比較しながら読むことをおすすめしたい。

元大物組長同士の「言論戦」

■『鎮魂 さらば、愛しの山口組』(盛力健児著、宝島社)

■『血別 山口組 百年の孤独』(太田守正著、サイゾー)

激しく主張が対立している本は他にもある。2013年9月発売の『鎮魂』と、2015年7月発売の『血別』だ。両者とも山口組直系組長で、主流派だった山健組出身である(渡邉五代目組長、中野元会長も山健組出身)

。

『鎮魂』の著者、盛力会を率いた盛力健児元会長は昭和16年生まれ。田岡一雄三代目組長が銃撃された「ベラミ事件」の報復行動の先陣を切って逮捕され、懲役16年の実刑判決を受けた。平成元年、獄中で直系組長に昇格。大阪府警の取り調べ中に「舌を噛み切った」伝説を持つ。

『血別』の著者、太田興業を率いた太田守正元組長は昭和12年生まれ。渡邉五代目組長が旗揚げした健竜会に参加し、五代目側近の直系組長として活躍した。武闘派として知られ、最盛期には1000人以上の組員を擁し、山口組の関東進出の橋頭堡を築いたといわれる。

先に出版されたのは『鎮魂』のほうだが、その内容の大きなヤマ場は、これまた宅見若頭射殺事件に関する部分だ。盛力元会長の主張をまとめると、こうなる(これまでも各方面で語られてきた内容といえる)。

・渡邉組長と宅見若頭が決裂し、宅見若頭がクーデターを起こそうした(詳細略)

・宅見若頭は、渡邉組長に近い中野元会長を買収してクーデターに協力してもらおうとしたが、中野元会長は断った

・中野元会長からクーデター計画が渡邉組長に漏れる可能性があるため、宅見若頭は中野元会長を消そうと考えて間接的に襲撃させたが失敗した

・中野元会長は怒って宅見若頭を葬ろうと決意した。その際、渡邉組長の〝了承〟を得た

『悲憤』とは細部は異なるが、渡邉組長の〝了承〟という点では共通している。

この盛力元会長の主張を否定し、そもそも『鎮魂』の内容全体を徹底的に批判しているのが『血別』だ。

太田元組長は「渡辺の親分と宅見さんが揉めるなんていうことは、今もわしには想像がつかない」とし、宅見若頭射殺事件については中野会組員の「発案であり、執念であった」「中野の太郎さんおよびその側近たちも、襲撃計画にはまったく関与していない」と記している。

『血別』の特徴は『鎮魂』の徹底批判だ。冒頭で「盛力健児こと平川茂の妄想癖については、直接わしが見聞したやり取りから、あますところなく詳述することにしたい」と宣言し、「組織の金権体質を批判しながら、みずからの金権ともいうべき資産を自慢する。一体何が言いたいのか」「本人は、論旨が首尾一貫していないことに気づいていない。つまり自家撞着に陥っていることに無自覚なのだ」などと厳しい。

双方ともに事件当時の当事者の行動や置かれた状況を詳細に述べており、それぞれに説得力がある。まさに元大物組長同士の「言論戦」の様相なのだ。

他ではお目にかかれない社会の裏面史

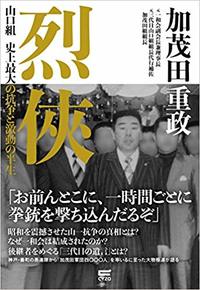

■『烈俠 山口組史上最大の抗争と激動の半生』(加茂田重政著、サイゾー)

2016年8月、超大物の自伝が登場した。元三代目山口組組長代行補佐で、一和会副会長兼理事長として、山一抗争を戦った加茂田組の加茂田重政元組長である。

加茂田元組長は昭和5年生まれ。田岡組長の側近で、いわゆる最高幹部といっていい。戦闘的なスタイルで知られ、数々の暴力団抗争で大暴れした。

『烈俠』は元組関係者や家族らが全面協力しているため、写真が豊富で、芸能人たちのツーショットなども満載だ。暴力団がまだ「やくざ」として一般社会とある程度共存していた最後の時代の空気を知ることができる。

出版した動機は、まえがきで「昔、加茂田重政という、一人の男がおった、極道でな、こんなことをしとった、というのが極道だけやなくて、世の中の方々に知ってもらえれば幸いや。(中略)いろいろ好き勝手書かれているというのもあるようやが、わしが本当のことを話しておかんとな。(中略)生きざまを記録しとくのもええやろ」と記している。

子供が会いたいと言えば電話1本で女性アイドルに会わせたり、有名テーマパークにフリーパスで入場させたりする驚愕エピソードも披瀝しており、かつての暴力団の生き方がよくわかる。

なお、山一抗争については「(一和会の)会長をそのときわしに交代しとったら、そしたら勝ち負けで言えば勝てたかもしれんと思うな」(カッコは筆者が補強)と、悔しさが行間に滲み出ている。

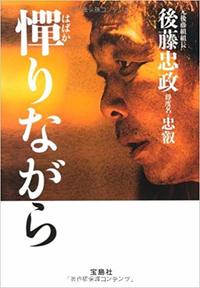

■『憚りながら』(後藤忠政著、宝島社)

大物組長の回顧録、自伝ラッシュの「号砲」となったのが、2010年5月発行の同書である。後藤組を率いた後藤忠政元組長へのインタビューを闇社会に強いジャーナリスト・西岡研介氏が担当した。インタビュー時間は延べ50時間と説明されており、内容は非常に濃い。

後藤元組長は昭和17年生まれ。「経済ヤクザ」「武闘派」として君臨した。四代目、五代目では直系組長で、六代目山口組でも舎弟として存在感を示した。

同書のポイントは政界の恥部、創価学会の暗部、芸能界の闇などが次々に暴かれていく点だ。ニュースの分野でいうと、昭和から平成にかけての事件に加え、政治、経済、国際関係にまでおよぶ。

朝日新聞本社で自決した右翼活動家・野村秋介氏との親交、国際的にも注目された米国での肝移植手術、大物政治家との交遊や関係などが赤裸々につづられている。

セールス的にも非常に成功した本として知られる。西岡氏は盛力氏の『鎮魂』も手がけているが、もともとは硬派なノンフィクションの書き手として知られる。大物組長の本音を引き出し、切り込みづらいところにもズバッと切り込んでいく手練れのジャーナリストの存在も、「ヤクザ本」をいっそう深みのあるものにしている要因だろう。

一般市民を巻き込んだ史上最大最悪の「山一抗争」の終結からすでに30年以上が経過した。当時を知る元大物組長たちの多くが亡くなっている。同じような「ヤクザ本」が今後も出てくるかどうかは見通せないが、一定の売れ行きを見る限り、まだ需要がある世界のようだ。