日本の持続可能性を阻む「現実逃避」と「神風幻想」

改定SDGs実施指針から見える現状不認識と乏しい問題意識

朝日新聞, 2020年04月01日

新型コロナウイルスによる世界の大混乱で、2020年代が始まった。私たちの社会はこのまま持続できるのか。世界でも日本でも問われている。これから2030年までの10年、さらに2050年までの30年で、その答えが見えてくるのだろう。

2015年、国際連合は持続可能な未来への道標として「持続可能な開発目標(SDGs)」を含む「持続可能な開発のための2030アジェンダ」(以下「国連アジェンダ」)を決議した。日本政府も、SDGs達成への取り組みを国家戦略と宣言し、内閣府内に推進本部を設けて、「SDGs実施指針」や「SDGsアクション・プラン」を打ち出した。

そして昨年12月には、改定したSDGs実施指針(以下「改定指針」)が発表された。この改定に際しては、民間有識者からなる円卓会議を通じて様々なステークホルダーの声を吸い上げる試みがあり、筆者もその過程に少し関わる機会を得た。その印象は、私たちの社会を持続にするはずのこの国のSDGsへの取り組み自体に、その持続可能性を危うくする色々な問題点が現れているというものだった。

持続可能性と国連アジェンダ

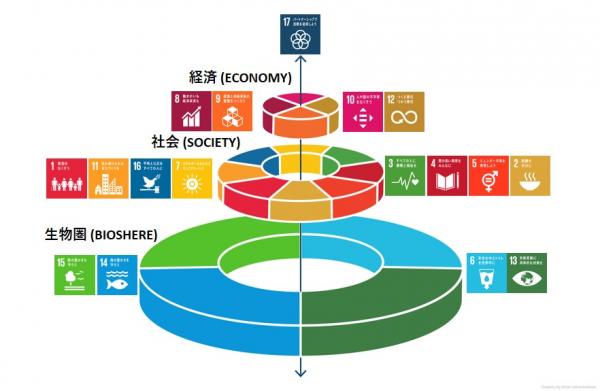

世界では、人類の生存を脅かす根本的な問題として、地球温暖化や生物多様性・生態系の劣化など地球規模の環境破壊が深刻になっている。また、まだ7億人もいる絶対的貧困層(1日1.9米ドル未満で生活する人々)や水・食料・衛生にこと欠く人々は、見過ごせない人道的問題であり、地域の安定を損なう安全保障問題でもある。

日本も、このような世界のリスクを共有している。国内でも、強大な台風や豪雨、酷暑など異常気象が多発し、地球温暖化の影響が顕在化している。私たちは、食料や水(仮想水を含む)、地下資源など、生きる糧の多くを海外に頼っている。また、私たちの経済や生計は、自動車や電子部品等の輸出、外国人旅行者からの収入、海外投資収益など海外からの稼ぎに支えられている。今や外国人労働者は、産業に不可欠の存在だ。世界が持続不能になれば、日本社会も直ちに持続不能になる。

日本固有の問題もある。この国は失われた30年ともいう長い停滞にあって世界の成長に取り残され、国際的な地位も低下し続けている。そんな中で、世界に先駆けて急激な人口減と高齢化が始まった。そう考えると、世界よりも日本社会の持続可能性の方が厳しい状況ともいえる。

アジェンダ前文は、「私たちは、人類を貧困及び欠乏の恐怖から解放し、地球を回復し保全することとし、世界を持続可能でレジリエントな道筋に移すためにすぐに必要な大胆で変革的な行動をとることを決意する」と、貧困・欠乏の解消と地球環境の保全を核に、世界の持続可能性を目指すことを宣言する。

日本の私たちは、まずアジェンダに参加して自らを含む世界の問題を解決し、同時に、自国独自の課題も克服しなければならない。この目がくらむような難局を乗り越えるには、世界全体の情勢とその中で日本の置かれた状況を正しく認識し、的確な戦略を考え実行する必要があるのだ。

では、改定指針は、日本をそのように導いてくれるのだろうか。

「先駆的に問題解決」と自画自賛

SDGs実施指針は、国連アジェンダとSDGsを実現するための「国家戦略」と位置付けられ、改定版では、「より一層本格的な行動を加速・拡大し、国内外においてSDGs実現に取り組んでいく」としている。

今回の改定で特に期待したのは、旧指針には欠けていた課題解決に必須の要素、(1)正しい現状認識と真摯(しんし)な問題意識、(2)明確なビジョン、(3)ビジョン実現への確かな道筋だった。これらは満たされたのか。

なお、改定指針は改定前と同じく、1.序文、2.現状の分析、3.ビジョンと優先課題、4.実施のための主要原則、5.今後の推進体制、6.フォローアップレビューの6章から構成されている。

まず、一番目に期待する「正しい現状認識と真摯な問題意識」については、どうか。改定指針「現状の分析」では、日本が「さらに取組を強化すべき分野について指摘する調査もある」、「ジェンダー、不平等、都市の取組には課題があると評価されている」と外部評価に言及するだけで、主体的な現状認識や問題意識はまったく示されない。

それなのに(それゆえにと言うべきか)、続く「ビジョンと優先課題」の章では、「我が国は、このような持続可能な経済・社会づくりに向けた先駆者、いわば課題解決先進国として、SDGsの実施に向けた模範を国際社会に示すような実績を積み重ねてきている。」と自画自賛する。つまり、外部からの指摘は少しは気になるが、先駆的、模範的に問題解決しているので大丈夫、という訳だ。

現状不認識と乏しい問題意識

私たちの前に山積する課題は、実際に先駆的、模範的に解決されているのだろうか。

例えば、この30年間の経済や産業の停滞や所得の低迷(1人当たり所得は1988年の世界2位から今や26位に低下)に反転の気配はない。押し寄せる人口減と高齢化の大波を前に、財政、社会保障、社会インフラ、地域コミュニティーなどを持続できると人々を納得させる戦略も見見当たらない。そんな中、首都直下や南海トラフ大地震でも起きれば、日本は致命傷を負う恐れさえある。今回の新型コロナ感染によるダメージも、日本の体力をかなり損なうだろう。

人類最大級のリスクである気候変動に対しては、石炭火力からの脱却も打ち出せず、「環境先進国・日本」は過去の栄光になってしまった。台風や豪雨、猛暑など気象の激甚化は10年以上も前から予想されていたが、対応は後手に回り、大きな代償を払っている。

エネルギー戦略は、脱炭素化も原発の再稼働も見通せず行き詰まっている。エネルギー・資源の海外依存と、気候変動による食料不足の予測をはた目に下がり続ける食料自給率は、重大な安全保障問題だ。経済の要である工業も、このまま環境対応やエネルギー・シフトに遅れれば、世界のサプライチェーンから外されかねない。

社会問題も多い。ジェンダー平等は進まず(世界経済フォーラム・2019年ジェンダー・ギャップ指数で153カ国中121位)、性的マイノリティーや障害者、外国人等に対してもまだまだ十分にインクルーシブとはいえない。相対的貧困率も高止まりしている(OECD34カ国中10番目に高い)。

この状況で、日本を「持続可能な社会・経済づくりの先駆者」や「SDGs実施にむけた模範」というのは無理がある。そのような現状「不」認識や乏しい問題意識では、課題解決の起点とはなれない。

「現状の分析」の章の最後ではやや唐突に、「まだまだ課題も数多く存在する一方で・・・人と人とのつながりや助け合いで取り組もうとする動きが広がっていることは、持続可能な社会に向けた希望を感じさせる」と述べられている。希望は、政府のリーダーシップではなく、人々のつながりや助け合いに見いだすべきということだろうか。

世界と乖離する日本の優先課題

現状の不認識は、二番目に期待する「明確なビジョン」の欠如につながる。

「ビジョンと優先課題」には、「2030年までに国内外においてSDGsを達成することを目指す」とある。しかし、目指すべき「2030年の社会」に具体的な姿は示されない。国連アジェンダの記述の借用とSociety5.0および気候変動への少しの言及だけだ。乏しい問題意識の当然の帰結だろう。

「優先課題」は、国連アジェンダが目指すものから乖離(かいり)している。まず、国内の視点が目立ち、グローバルな視点に乏しい。国連アジェンダの最重要テーマである格差や貧困にはまったく触れられない。気候変動では、脱炭素ではなく「省・再生可能エネルギー」と目標設定があいまいで、「防災・気候変動対策」と適応を優先するような表現になっている。全般に、目指すものの優先順位や具体的なイメージが見えてこない。

実は、優先課題の具体的施策は、アクションプランに託されている。そのアクションプランの三本柱は、「Society5.0」、「地方創生」、「次世代・女性の活躍」だ。この三つに取り組めば優先課題が解決し、持続可能な人類社会が実現するという枠組みだ。

しかし、この優先課題および三本柱からなる「日本のSDGsモデル」と国連アジェンダの間には、大きな断絶がある。三本柱は、国内政策としても有効とは言えないし、世界の持続可能性にはほとんど関係ない。

顔のないステークホルダー

三番目の期待である「ビジョン実現への確かな道筋」は、「実施のための主要原則」「今後の推進体制」「フォローアップレビュー」で明らかにされるべきだが、前提となる現状認識や問題意識、ビジョンを欠くので、具体的でリアルな道筋も描かれることはない。一般的な原則論や政府の組織、「主なステークホルダーの役割」について、長い説明があるだけだ。

ところで、この「主なステークホルダーの役割」には、ビジネス、ファイナンス、市民社会、消費者、新しい公共、労働組合、次世代、教育機関、研究機関、地方自治体、議会が出てくる。

本来、SDGsのステークホルダーとは、全人類、特に「誰一人取り残さない」の名宛人たる人々だろうが、ここでは、主に今回の指針改定に関与した11分野の団体や人々が意見を表明している。

その前提で考えても、市民社会、新しい公共、労働組合、次世代、議会が分かりにくい。市民社会は非営利組織等を意味するようだが、代弁すべき女性やLGBTQ、障害者、外国人、少数民族などへの具体的な言及が欲しかった。

労働組合は、組織率が17%まで低下し、正規社員、公益事業や製造業が中心で、個人事業主等も入らないので、必ずしも労働者・勤労者の代弁者ではない。世代の視点は大事だが、貧困や健康の問題を考えても、次世代だけでなく高齢者を含む全世代が入るべきだろう。

議会のうち国会はこの指針を作成・実施する政府を任命し監督する責任を負うべき国の機関なので、ステークホルダーではない。なお、地方議会は地方自治体(正式には地方公共団体)の一部である。

1.5℃など新たな記述も

上述の問題の多くは旧指針から引き継がれたものだが、改定版にはSDGs円卓会議有志等からのインプットも踏まえた新たな記述もあり、評価できる。

例えば、「日本の持続可能性は世界の持続可能性と密接不可」と、世界と日本のつながりを明示したこと。「パリ協定における 2℃目標及び1.5℃努力目標を踏まえて・・・」と、とにかく温暖化について1.5℃目標に言及したこと。

「イノベーションと変革は…、技術的なものだけを偏重するのではなく、社会的なものを含むより広範な概念として扱うべき」と、Society5.0など科学技術偏重の考えに一石を投じたこと。

「SDGsの達成度を的確に把握するため、データに基づくグローバル指標を活用し、進捗結果を国内外に適切な形で公表する」と、主体的な現状認識への意欲を示したことなどである。

現実逃避と神風幻想

このように改定指針を見てくると、内容の当否もさることながら、この国がいつも課題解決に苦労する基本パターンが通奏低音にあるように思う。長年培われた認知バイアスとドグマの体系というべきものだ。それは三つの逃避と一つの幻想である。

(1)現実からの逃避。不都合な現実の無視や歪曲、問題認識や判断の先送りなど。故事にちなむと「大本営発表」ともいう。

(2)合理的思考からの逃避。思い込みやステレオタイプ、論理的・戦略的思考や議論の忌避を含む。

(3)世界からの逃避。内弁慶、自画自賛。「神国ニッポン」ともいう。

(4)三つの逃避と現実の間の矛盾を取り繕う美しくまた勢いよく語られる幻想。「神風」ともいう。

このバイアスとドグマの体系の打破こそが、持続可能性への最大の関門と思えてくる。

'日本, 韓.日 關係' 카테고리의 다른 글

| 新型コロナ対策「全世界指導者一斉能力試験」で安倍首相は何番目? (0) | 2020.04.09 |

|---|---|

| 緊急事態宣言発令へ 医療崩壊を全力で防ごう - 毎日新聞 社説 (0) | 2020.04.07 |

| 駐韓 日本大使를 지낸 사람(무토 마사토시)이 이런 글을 쓰다니...아예 亡하길 바라는 것 같다 (0) | 2020.03.20 |

| 예상 밖의 상황을 견디지 못하는 일본 (0) | 2020.03.18 |

| 韓半島 侵略을 美軍의 日本駐屯에 비유하는, 日本 右翼의 뻔뻔함의 極致를 보여주는 글 (0) | 2020.03.17 |