インターネットが生み出す「新しい独占資本主義」

日本の成長を阻むのは多すぎる中小企業だ

JB Press

2020.12.11(金)

(Pixabay)

ギャラリーページへ

(池田 信夫:経済学者、アゴラ研究所代表取締役所長)

アメリカ連邦取引委員会(FTC)は12月9日、フェイスブックを反トラスト法違反の疑いで提訴した。インスタグラムやワッツアップなど競合企業を買収し、競争を阻害したとして、両社の売却を要求している。

10月には司法省がグーグルを反トラスト法違反で提訴しており、巨大IT企業に対する規制当局の圧力が強まっている。かつてアメリカの誇りだったハイテク企業は、今や格差を生み出す独占の象徴として指弾されるようになった。この背景には、資本主義の構造的な変化がある。

失われたアナーキストの楽園

1990年代にインターネットが世界に急速に普及したころ、それは国家や資本主義を超えるネットワークとして期待された。1996年に詩人ジョン・ペリー・バーロウは、「サイバースペース独立宣言」で「工業世界の政府」に対して次のように宣言した。

われわれは人種、経済力、軍事力、または出生地による偏見なしにすべての人が入ることができる世界を創造する。(中略)財産、表現、アイデンティティ、運動、文脈に関する法的概念は、われわれには適用されない。それらはすべて物質にもとづいており、ここでは問題はないからだ。

インターネットは物質の世界から独立した空間だから、政府や大企業の支配を受けないで人々が自由に表現でき、直接民主主義が実現して国家も必要なくなる、とバーロウは期待した。初期のインターネットはアナーキストの楽園だった。

それから25年たって実現したのは、彼が期待したのとは逆の世界である。誰でもツイッターで文章を書けるようになったが、インターネットのアクセスの3分の1はトップ10のサイトが独占する。ユーザーが見るのはGAFA(Google、Apple、Facebook、Amazon)などのプラットフォームに限られ、その支配力はかつてのIBMを上回る。

情報は無料になったが、その情報に対する関心を集めるコストは高い。プラットフォームを構築するには巨額のインフラ投資が必要だ。インターネットで言論は民主化されたが、そこから大きな収益を得られるのはプラットフォーム企業だけだ。

国境のないインターネットは、アナーキストの夢とは逆に、グローバル企業が国境を超えて人々を支配する空間になった。そして今、国家がその支配権をGAFAから奪い返そうとしている。

デジタル革命で資本主義は変わった

19世紀にマルクスは、資本主義は必然的に独占に向かうと予言した。20世紀前半は彼の予言が当たったようにみえ、企業は垂直統合されてGM(ゼネラルモーターズ)やIBMのような独占資本が世界を支配した。

しかし1980年代からデジタル革命で巨大企業は没落し、マイクロソフトやアップルのようなスタートアップがたくさん登場して、企業は競争的になった。インターネットはそれを加速するようにみえ、多くの「ドットコム企業」が生まれた。

ところが2000年にITバブルが崩壊し、それに生き残ったドットコム企業は、アマゾンやグーグルなどごくわずかだった。彼らは多くの企業を買収し、グローバルに規模を拡大した。これはIT業界だけではなく、多くの業界で上位企業への集中が起こった。

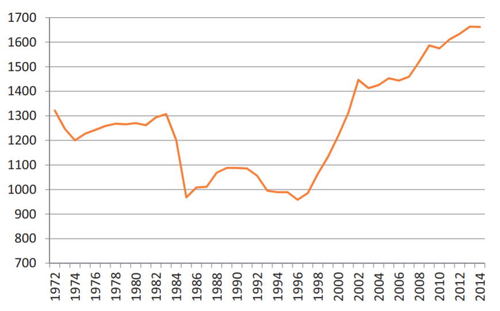

次の図のようにアメリカの企業集中度は1980年代に下がったが、90年代から70%も上がった(下の図)。これによって上位企業の利潤率も上がったが、経済全体の投資は増えず、賃金も上がらなかった。企業の集中による独占レントが経済を停滞させている、という問題意識が最近の各国当局の動きの背景にある。

図 アメリカの企業集中度(HHI)の推移(Grullon, Larkin & Michaely)

ところがGDPの中で資本所得のシェアも下がり、労働所得でも資本所得でもない「非要素所得」が増えている。その原因はソフトウェアや知的財産権などの無形資産の価値が高まったためだという説もある。

半導体の性能は18カ月で2倍になる「ムーアの法則」で指数関数的に上がり、1990年に比べると100万倍になった。今のスマートフォンの性能は、30年前の大型コンピュータより高い。これが資本財の価格を低下させているのだ。

もう1つの要因はグローバル化である。1990年代から始まった中国と旧社会主義国の世界市場への参入で安い労働力が大量に供給され、先進国の賃金もその競争で下がった。これによって国内投資が減ったため、結果的に上位企業に集中したという見方もある。

以上の3つの要因(独占レント・無形資産・グローバル化)のどれも否定できない。結果として巨大企業の独占が強まっていることは明らかだが、当局がGAFAを規制しても、独占レント以外の要因は変えられない。これは資本主義の構造変化なのだ。

日本にはもっと独占が必要だ

こうした1990年代以降の「新しい独占資本主義」に、日本は取り残された。2000年代以降には製造業が工場をアジアに移転して海外生産を増やしたが、ITでは日本の「ものづくり」の優位は生かせない。国内投資が減ったために賃金は下がり、デフレが続いた。

新しい競争は日本メーカーの得意とする「いいものを安くつくる」競争ではなく、巨額の投資でプラットフォームを独占し、企業買収で規模を拡大する競争である。2004年に創業したフェイスブックを最後に、既存の企業を倒す「破壊的イノベーション」は消えた。インスタグラムやワッツアップなどの新企業が、大企業に育つ前に買収されたからだ。

この点でフェイスブックの分割を求めるFTCの方針には一理あるが、グローバルなプラットフォーム独占を各国政府が規制するのはむずかしい。20年前に司法省はマイクロソフトを分割しようとしたが敗北した。その独占を打破したのは、グーグルという新しい独占だった。

日本の問題は逆である。日本企業が競争に敗れたのは、大きくなれないからだ。中小メーカーは大企業の系列下請け構造に組み込まれ、非製造業は大店法やモラトリアム法や雇用調整助成金などの規制で守られているので労働生産性が上がらない。

AdChoices

광고

経営者が雇用を守ろうとして企業買収に抵抗するので、新しい企業が成長できない。中途半端な規模の企業がたくさん残り、グローバルにはみんな負けてしまう。日本の製造業がだめになった原因は独占ではなく、むしろ独占が生まれなかったことなのだ。

必要なのは中小企業の保護をやめ、労働市場と資本市場を活性化して新たな独占を生み出すことだ。この点で中小企業の再編を掲げる菅義偉首相の方針には期待できるが、これは自民党の集票基盤を直撃するので、政治的にはきわめて困難だろう。

本日の新着

美國最大的危機將於2021年1月來襲

最多會有600萬家庭收到強制搬離命令,無殼蝸牛激增恐導致新冠肺炎大爆發

堀田 佳男

ジョンソン英首相、英・EU通商協定「なし」に向けた準備を訴える

BBC

自分の人材価値アップに「簿記三級」が必須な理由

コロナとともにやってきた「働き方大変革」にこうして生き残れ

岡村 進

都知事から回答、都はGoTo感染者を調査・把握せず

科学的な政策決定における課題が浮き彫りに

高橋 義明

'日本, 韓.日 關係' 카테고리의 다른 글

| (社説)文大統領会見 解決へ実効的な行動を - 朝日新聞 (0) | 2021.01.20 |

|---|---|

| 慰安婦訴訟「敗訴」を「決まりですから」の一言で片付ける菅首相 (0) | 2021.01.09 |

| ロシア市場が如実に示す日本ブランドの凋落 (0) | 2020.12.02 |

| ベルリンの「平和の少女像」を巡る騒動 その「温度差」について考えてみる (0) | 2020.11.02 |

| WTO事務局長選で劣勢の韓国「日本がネガキャン」 (0) | 2020.10.31 |