역사학자 도진순이 김훈 ‘하얼빈’을 논문으로 저격한 까닭

“소설 ‘하얼빈’은 ‘포수, 무직, 담배팔이’의 세 단어를 내세워 안중근과 우덕순에게서 영웅의 그늘을 걷어내고 순수한 청춘의 내면을 드러냈다고 한다. 그러나 이것은 자극적인 ‘청춘’을 내세운 또 다른 영웅전이 됐으며, 안중근이 몸부림치며 도달한 내면의 진전을 도리어 역주행하고 있다.”

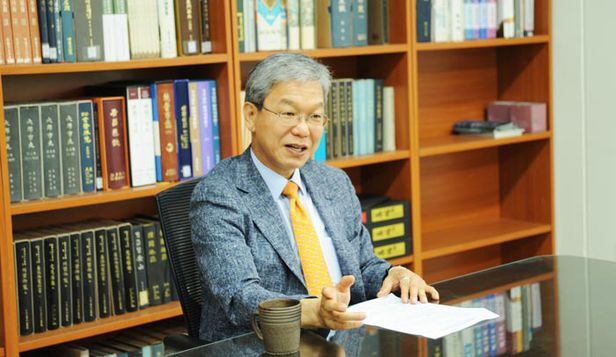

역사학자가 논문을 통해 베스트셀러 소설의 내용을 비판하는, 유례를 찾기 힘든 일이 일어났다. 비판 대상이 된 텍스트는 안중근 의사의 삶을 그린 김훈의 소설 ‘하얼빈’이다. 한국 근현대사 전공자이자 대표적 독립운동사 연구자인 도진순 창원대 교수는 지난 11일 대구가톨릭대 안중근연구소 학술대회에서 논문 ‘김훈의 하얼빈과 안중근·우덕순의 내면’을 발표했다. 이 논문은 학술지 ‘역사학보’에도 투고해 심사를 앞두고 있다.

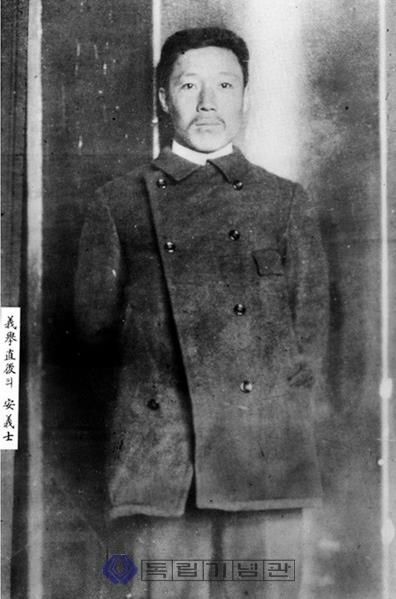

도 교수는 “소설 ‘하얼빈’을 읽고 난 소감은 ‘대략 난감’이었다”며 “역사적 사실의 착오나 시·공간의 착란이 적지 않았지만 가장 문제가 되는 것은 ‘포수, 무직, 담배팔이’라는 세 단어를 강조한 소설의 기본 프레임”이라고 했다. 소설은 안중근과 그의 동지 우덕순이 스스로를 표현한 이 세 단어를 통해 영웅의 그늘을 걷어내고 ‘순수성’을 강조했으나 크게 잘못 짚은 것이라고 도 교수는 지적했다.

도 교수의 분석은 이렇다. 먼저 안중근이 체포된 뒤 검찰 신문에서 직업을 ‘포수’라고 한 것은 사실이 아니라, 동지와 가족을 보호하기 위해 시간을 버는 전략에서 한 말일 뿐이었다. 안중근은 직업적 사냥꾼이나 포수 생활을 한 적이 없었다. 첫 재판에서 스스로를 ‘무직’이라 한 것 역시 실업자나 생활 곤궁자라는 의미가 아니었다. 다른 진술에서 ‘고향 집이 풍족해 그 재산으로 처자를 먹여 살렸다’고 했기 때문이다. 도 교수는 “무직이란 말은 오히려 ‘직업적 의병(義兵)’ ‘대한의군 참모중장’이라는 사실을 돌려서 표현한 일종의 복화술이었다”고 했다.

반면 우덕순이 스스로를 ‘담배팔이’라고 한 것은 사실에 부합하는 진술이었지만, 안중근과는 달리 ‘의병이 아니다’는 것을 강조해 죄를 면하기 위한 진술로서 ‘순수성’과는 거리가 멀었다는 것이다. 도 교수는 “소설은 하얼빈 의거 당시 적극적으로 거사에 나서지 않았던 우덕순을 지나치게 미화했다”고 말했다.

도 교수는 “안중근이 ‘영웅’의 그늘을 걷어내고 필부의 한국인으로 내려온 것은 이토를 쏴 죽인 ‘포수’로서가 아니라, 사형 선고 이후 40일 동안의 성찰을 거쳐 ‘대한제국의 일개 인민’이란 의미의 ‘대한국인’이라는 정체성에 도달한 지점이었다”고 했다.

그는 또 ▲안중근의 아내 김아려는 남편의 의거를 모른 채 쑤이펀허(綏芬河)로 가는 길에 하얼빈에서 일본 영사관에 연행됐는데, 소설에서는 처음부터 ‘남편이 있는 하얼빈으로 가려던’ 것으로 잘못 설정했고 ▲안중근이 술집에서 우덕순과 술을 마시며 거사에 의기투합했다는 묘사도 사실과 다르며 ▲두 사람이 1879년생 동갑이라는 것도 실제론 우덕순이 1876년생이어서 착오라고 지적했다. 이 밖에 소설에 등장하는 오류에 대해선 ‘별도의 논문을 쓸 생각을 하고 있다’고 했다.

도 교수는 본지 통화에서 “문학 작품에 대해 역사학자가 왈가왈부하는 것은 외람될 것 같아 망설였으나, 이젠 문학·역사·영화가 장르를 넘어 소통하는 것이 절실하다는 생각에 논문을 집필하게 됐다”고 말했다. “예술이 허용할 수 있는 허구와 사실에서 어긋난 착오·착란은 감별돼야 할 것이고, 대중에 영향을 미치는 저명한 작품일수록 역사학자가 확인하는 작업이 필요하다”는 것이다. 그 많은 TV사극이 아니라 왜 소설을 비판했느냐는 질문엔 “나는 ‘슈룹’도 재미있게 보고 있는데, 다만 안중근이 내 연구 분야라 논문을 쓰게 된 것”이라며 “드라마 역시 지적할 수 있으면 하는 게 맞다”고 했다.

'論評, 社說, 談論, 主張, 인터뷰' 카테고리의 다른 글

| 한국이냐 일본이냐…빈 살만의 선택은 [중립기어 라이브] (0) | 2022.11.25 |

|---|---|

| “韓, 핵 없으면 중국 ‘천하’ 밑으로 들어간다” (0) | 2022.11.21 |

| ソウル梨泰院のハロウィン圧死事故、背景に見える韓国の社会的特性 (0) | 2022.11.02 |

| Putin’s Play for the Western Right (0) | 2022.10.30 |

| ‘Because they were German’ (0) | 2022.10.30 |