⊙ “京城의 3대 미남은 아버지와 안석주, 최승희의 오빠”

⊙ “빙허는 ‘일장기 말소사건’ 이후 붓을 꺾어”

⊙ “월탄이 평생 쓴 수십 권의 일기, 아무에게도 공개 안 해”

[편집자 주]

20세기 한국의 문인만큼 치열하게 산 이들도 드물다. 나라를 잃었고 문자를 빼앗겼으며 이념의 소용돌이와 전쟁의 극한(極限)을 모두 체험했다. 더러는 친일(親日)로, 더러는 붓을 꺾었으며 순수와 이념문학의 길로 흩어졌지만 이들의 내면세계는 쉽게 재단할 수 없다. 이들을 가까이에서 지켜본 자식들은 아버지를 어떻게 기억할까. 한국 근대 문인가족에 대한 연구는 매우 빈약하다. 생존한 가족의 입을 통해 문인들의 인간적 면모와 일화를 소개한다.

⊙ “빙허는 ‘일장기 말소사건’ 이후 붓을 꺾어”

⊙ “월탄이 평생 쓴 수십 권의 일기, 아무에게도 공개 안 해”

[편집자 주]

20세기 한국의 문인만큼 치열하게 산 이들도 드물다. 나라를 잃었고 문자를 빼앗겼으며 이념의 소용돌이와 전쟁의 극한(極限)을 모두 체험했다. 더러는 친일(親日)로, 더러는 붓을 꺾었으며 순수와 이념문학의 길로 흩어졌지만 이들의 내면세계는 쉽게 재단할 수 없다. 이들을 가까이에서 지켜본 자식들은 아버지를 어떻게 기억할까. 한국 근대 문인가족에 대한 연구는 매우 빈약하다. 생존한 가족의 입을 통해 문인들의 인간적 면모와 일화를 소개한다.

|

현 여사를 만난 것은 11월 4일 서울 서초동 막내딸 집에서다. 이 집터는 원래 선생이 폐결핵으로 숨진 후 유해가 묻혔던 산자락(시흥군 신동면 서초리·지금의 서초동)이었다. 1970년대 서울시가 강남 지역을 개발하면서 빙허의 묘를 이장할 처지에 놓이자, 사돈이자 절친한 문우(文友)였던 월탄 선생이 유해를 수습해 한강에 뿌렸다고 한다. 현 여사의 말이다.

“아버지 슬하에 아들이 없어 제사를 모실 수 없으니 부득이 화장(火葬)을 한 것이었어요. 그러다 1970년대 강남 일대가 개발되면서 아버지 묘를 이장하게 돼 한강에 뿌렸어요.”

—아버지 현진건은 어떤 분이었나요. 자상한 분인가요, 엄한 분인가요.

“내 아버지니까 좋은 분이셨죠. 참 좋았어요. 경상도 분이어서 무뚝뚝한 면은 있었어요. 어머니도 대구 분이고. 대구 수성동에 외가가 있고, 달성동에 큰외가댁이 있었어요. 저도 대구에서 태어났고요.”

—아직 대구에 현 여사 집안이 남아 있겠죠.

“제가 열아홉에 시집 오고 만나질 못했어요. 외사촌들은 늙어서 다 돌아갔겠고 ….”

—빙허 선생이 당대 ‘경성(京城) 3대 미남’ 중 하나였다는데 그런 말 들어보셨어요.

“제가 만날 자랑하는 얘기예요. 3대 미남이 아버지와 석영(夕影) 안석주(安碩柱·1901~1950) 선생, 무용하는 최승희 오빠인지 남동생인지 모르지만 그렇게가 3대 미남이라 불렸대요.”

—제가 어느 자료에서 보니 3대 미남이 현진건, 안석주, 한기악(韓基岳·1898~1941·독립운동가)이라던데, 미남설(說)이 여럿 되나 보네요.

“하하, 제 아버지라서 그런지 몰라도 잘생기셨어요. 얼굴 빛깔이 정말 하얗고 환했어요.”

—아버지 말년의 모습도 기억나세요.

“돌아가시기 전 원체 편찮았고, (세간이) 아무 것도 없었어요. 부암동에 살다가 가세가 기울어 신설동으로, 다시 제기동으로 이사 갔는데 판잣집이었어요. 요즘으로 치면, 고려대 정문 맞은편 뒷골목쯤 될 거예요. 주변(제기동) 이웃들도 다들 아등바등 가난했어요. 가축을 많이 길렀는데 우리집 앞이 마구간이었어요.”

|

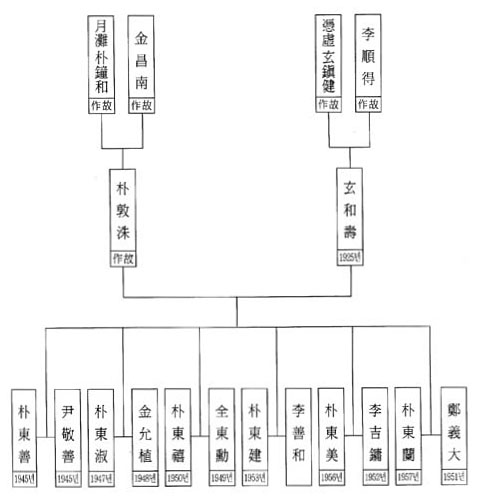

| 현진건・박종화의 집안 가계도 |

빙허, 마구간 앞집에 살아

사실주의 단편소설 <빈처> <운수좋은날> <고향> 〈B사감과 러브레터〉 등으로 문단의 주목을 한몸에 받았던 현진건은 1926년 《조선일보》 사회부장을 하다가 이듬해 《동아일보》 사회부장으로 자리를 옮겼다. 1936년 손기정 선수가 베를린 올림픽 마라톤에서 금메달을 따자 신문에 일장기를 지우고 보도한 ‘일장기 말소사건’으로 옥살이를 한 뒤 언론계를 떠났다.

이후 무척 궁핍했다고 한다. 물려받은 재산도, 일제강점기 아래 소설도 더는 쓸 수 없었다. 붓을 꺾어 버린 것이었다.

“신문사를 그만두고 서울 부암동에서 놀이삼아 양계를 하다가 나중에는 1000마리나 길렀어요. 그런데 어느 해 닭이 병 들어서 몽땅 죽어 버렸어요.”

‘양계백수(養鷄白首)’ 신세였던 빙허에게 ‘달걀은 술안주, 병든 닭은 복(伏) 놀잇감’이란 일화가 회자할 정도로 술과 닭에 대한 이야기가 많다.

“손님 오시면 대접할 게 없던 시절이었어요. 닭밖에. 친정어머니께서 닭요리를 잘하셨어요. 졸이거나 삶아 뜯어 놓고 술안주로 상을 차리셨어요.”

—아버지가 소설 쓰던 모습도 기억나세요.

“건강하시다가 (신문사를 나오고) 별안간 속이 상하셔서 병(폐결핵)이 나고 가슴이 쪼여 와 글을 못 써 속상해하셨어요. 제 생각에는 제기동으로 이사 가서는 글을 전혀 못 쓰셨어요. 못 쓰신 것인지, 안 쓰신 것인지 모르지만 ….”

곁에 있던 막내딸 박동란(朴東蘭)씨가 “그 시절, 붓을 꺾었다고 들었다”고 했다.

일제가 문인의 어용조직화(문인보국회)를 부추기던 시절, 그에게 원고를 청탁할 매체는 없었을 것이다. 1939년 역사소설 <흑치상지(黑齒常之)>를 《동아일보》에 연재, 민족의식을 고취했으나 “사상이 불온하다”는 이유로 연재 52회 만에 중단했다.

현 여사는 “부암동 살 때 글 쓰시던 모습이 생각난다. 새벽 4시에 눈을 떠보면 책상 앞에 앉아 무언가를 열심히 쓰셨다”고 했다.

—일장기 말소사건 때가 기억나세요.

“그땐 어려서 몰랐는데 한번은 아버지께서 한동안 집에 안 오셨어요. 어머니께 ‘왜 안 오시냐’고 했더니 ‘조금… 시골 가셨다’고 그러셔요. 한참 뒤에 ‘오늘 오신다’며 저더러 ‘나가 봐라’고 하셨어요. 부암동 산길을 내달려 갔더니 아버지 행색에 놀랐었어요. 유치장에서 나오셨는지 흰 바지저고리에 고무신을 신고 계셨어요.”

빙허, 셋째 형과 형수 숨진 뒤 술주정 심해져

|

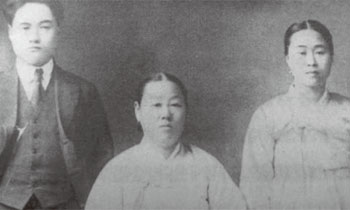

| 현진건・이순득 부부. 가운데는 현진건의 양어머니다. |

“시아버지(월탄)는 약주를 드셔도 점잖게 드셨는데, 친정아버지(빙허)는 술 주사가 있었어요. 부암동 살 때, 어디서 돈이 조금 생기면 술 드시고 집에 오는데, 지금은 번화가지만 그때는 옛 경기상고(지금의 청와대 뒤편)를 지나 산길을 오시다가 길에 쓰러져 주무셨다는 거예요. 그럼, 가지고 있던 것 몽땅 털려 빈손이 될 수밖에요.

당시 셋째 아버지(현정건)는 평양 가막소(감옥)에 계실 때, 셋째 어머니가 혼자 자수 놓으며 기다리셨어요. 지금도 가회동 골목 가다 보면 살던 집이 남아 있더라고요. 셋째 아버지가 돌아가시고 (셋째 어머니가) 앓아 누웠는데, 이부자리를 걷으면 검정 덩어리 같은 게 나왔어요. 그게 아편이었어요. 그래서 치워 버렸는데 또 구해서 그거 잡수시고 돌아가셨다고 해요. 안타깝게도 자손이 없어요. 셋째 아버지는 줄곧 감옥에 계시고 셋째 어머니는 혼자 사시다시피 했으니까요. 그러니까 따라 돌아가신 거지요.”

현정건은 상해로 건너가 임시정부의 경상도 의원으로 활동하며 일찍부터 독립운동에 헌신했다. 반세기가 지난 1992년 현정건에게 건국훈장 독립장이, 빙허에게 1995년 대통령 표창이 추서됐다.

열아홉의 빙허도 1918년 형이 있는 상해를 찾아간 일이 있다고 한다. 그는 상해외국어학교 독어과를 다니다 중퇴했다.

“아버지 말씀이, ‘대구에서 한문 공부를 하다가 공부할 게 없어서 일본으로 갔는데 일본을 여기저기 돌아다녀 봐도 배울 게 없어 다시 중국에 가서 공부했다’고 해요. 그렇다고 요즘처럼 돈 들고 유학 간 게 아니라, 상해 부잣집 자제에게 영어를 가르쳐 그 돈으로 중국어를 배웠다고 해요. 그 시절, 못하는 말이 없었다고 해요.”

현 여사는 “일어, 영어, 독어, 중국어에다가 러시아 말도 하셨다”고 했다.

—언어에 탁월한 감각이 있었네요.

“아버지 형제들은 머리가 비상하고 똑똑하셨어요. 가난해서 그렇지.”

빙허 아버지의 동생은 구한말 군령부(軍令部) 총장을 지낸 현영운(玄暎運), 양부(養父)는 궁내부 시종(侍從)을 지낸 현보운(玄普運), 생부(生父)는 대구 첫 우편국장을 지낸 현영운(玄靈運)이다.

빙허 외동딸과 월탄 외아들의 만남

|

| 월탄 박종화 선생 사랑방에 모인 박돈수・현화수 부부와 아이들. |

“그때 제 나이 열여덟이었어요. 아버지가 선봐라 하시니 어떻게 해요. 머리 질끈 동여매고 분만 조금 찍어 바르고 나갔어요. 입던 옷 입고 두루마기 걸치고요. 아버지께서 ‘너는 어디 가든 괜찮으니까 걱정할 것 없다. 옷이 문제냐, 사람이 문제지’ 그러셨어요.

덕수궁 앞에서 만났는데 두 분은 빠지시고, 남편과 저를 덕수궁 미술관에 들여보내시더라고요. 아, 글쎄 미술관에 아무도 없는 줄 알았는데 박씨 집안 할머니들이 총출동하셔서 며느릿감을 탐색하러 오신 거예요. 10~20여명의 할머니들이 저희 가는 데마다 졸졸 쫓아다니시잖아요. 정신없고 떨리고, 뭐가 뭔지 모르겠더라고요. 시아버지가 ‘이 색시 아니면 결혼 안 시키겠다’고 하니 할머니들이 궁금하셨던 거지요.”

그렇게 상면(相面)한 다음날 제기동 집으로 약혼반지가 도착했다고 한다.

“친정아버지, 어머니께서 ‘이거 뭐꼬, 뭐꼬?’ 그러셨어요. 시댁에서 아주 정중하게 가지고 오셨어요.”

—결혼은 빙허와 월탄 두 사람 사이 약조가 있었던 모양이네요.

“젊은 시절, 사돈 맺자는 약속을 하셨는데 한번은 한밤중에 시아버지께서 큰소리로 ‘이리 오너라!’ 하며 제기동 집을 찾으셨어요. 친정아버지는 그때 안 계셨는데, 어렸을 때 저를 본 뒤로 궁금하셨던 거지요. 문 열고 나가니, 저더러 ‘담배를 피워야 하는데 성냥이 없으니 좀 켜 다오’ 그러셔요. 이분에게 긋고, 저분에게 그어 드릴 때, 성냥 불빛으로 제 얼굴을 찬찬히 보셨다고 해요. 나중 들어 보니, 저 보러 일부러 찾아오면 친정아버지가 화내실까 봐 몰래 오신 거였어요.

이런 말씀도 하셨어요. ‘새벽에 손님이 찾아와도 닭 잡고, 말없이 술상을 차리는 네 친정어머니의 딸이라면 괜찮겠지 싶어 데려왔다’고요.”

—빙허보다 월탄 선생의 의지가 더 강했군요.

“그럼요. 강했죠. 그런데 당시 박씨 집안은 부유했지만 현씨 집안은 가난했어요. 한번은 결혼 전 시어머니가 제기동 집을 찾아오셨어요. 시아버지가 부득부득 가 보라고 하셨던 거예요. 그런데 집이 너무 남루하고 화장실도 삐걱삐걱하는 나무판자니… 마음이 언짢았겠지요. 시어머니는 부잣집 며느릿감을 이미 물색하고 계신 상태였어요.

처음 혼사 말이 오가자 박씨 집안에서 다 반대를 하는데 시할아버지께서 ‘너희가 반대하면 뭐 하나. 시아버지가 좋다면 그만이지’ 하며 영(令)을 내리셨대요. 그런데 결혼하려 해도 돈이 있어야지요. 어떻게 해요. 이바지 음식을 들일 때, 시아버지께서 몰래 뒤에서 돈을 다 보내 주셨어요. 그 고마움을 지금도 잊을 수 없어요.”

—주례는 육당 최남선 선생이 섰다고 하더군요.

“그분이 현씨 집안하고 먼 친척이라고 들었어요.”

그러나 현 여사가 결혼한 뒤 빙허 선생은 두 달 만에, 친정어머니는 남편과 사별한 뒤 친정인 대구로 돌아갔지만 이듬해 지병으로 사망했다.

“월탄, 시아버지 노릇 제대로 하셨다”

|

| 박돈수・현화수 부부. 1992년 박씨의 고희를 기념해 촬영했다. |

“시아버지께서 엄하셨지만, 짓누르지 않고 다정하게 대해 주셨어요. 항상 자애와 미소가 가득했던 분이셨어요. 흔히 말하는 고부 갈등도 없었어요. 시어머니께서 화가 나면 부엌칼로 도마를 탁탁 치셨는데, 그러면 시아버지께서 마당과 마루를 오가며 헛기침을 하세요. 그럼 도마소리가 조용해져요. 시아버지가 사랑채로 돌아가시면 도마소리가 다시 나요.(웃음) 그때 시아버지께서 저더러 ‘시어머니께 잘하지 그러냐’고 나무라셨다면 반항하는 마음이 들었을 텐데 전혀 안 그랬어요. 항상 웃으며, 괜히 집 안을 돌아다니고, 화제를 돌려 얘기하면 미운 감정이 싹 가셨어요. 시아버지 노릇 참 잘하셨어요. 시어머니도 얌전해서 화가 났을 때 도마는 두드렸지만 저를 나무란 적은 없었어요. 싸움 날 일이 없었어요.”

—남편 박돈수씨는 어떤 분이었나요.

곁에 있던 현 여사의 막내딸 박동란씨는 “아버지께서는 평생 화내거나 찡그리는 것을 모른 얌전한 분이었다”고 말했다.

현 여사가 말을 이었다.

“평생 화내는 걸 못 봤습니다. 시아버지 말씀을 100% 따랐어요. 시아버지가 콩을 팥이라고 해도, 알면서도 그걸 받아들였어요. 절대 거역하는 법이 없었어요. 은행에 다녔는데 너무 곧고 말 수도 적었어요.”

월탄 박종화 선생은 생전 손녀들에게 “꽃필 때 갔으면” 하고 말했지만 눈이 펑펑 쏟아지던 1981년 1월 13일 세상을 떠났다. 오척 단구에 달같이 큰 얼굴. 달을 좋아해서 ‘달여울’이란 뜻의 아호(월탄)를 썼었다. 일제 말기 시인 정지용(鄭芝溶)과 함께 창씨개명을 거부하고 일제의 문인보국회도 불참했다. 해방 후 정사적(正史的) 장편 역사소설로 민족문학의 길을 개척했다. 주요 작품으로 《금삼의 피》 《다정불심》 《월탄 삼국지》 《임진왜란》 《세종대왕》 등이 있다. 문화훈장 대통령장, 국민훈장을 받았다.

—월탄 선생께서 작품집이 나오면 며느리보고 읽어 보라고 하셨나요.

박동란씨는 “할아버지께서 저희들에게 읽어 보라 그러지는 않았다”며 이렇게 말했다.

“식사 때는 3상을 차렸는데 할아버지와 아버지는 각각 독상, 할머니와 저희 6남매가 한상에서 먹었어요. 식사하며 책 내용에 대한 말씀을 하셨던 기억이 나요.”

월탄은 유명무명을 가리지 않고 문인 후배, 제자들의 출판기념회, 결혼식에 빠짐없이 다녔고 취직 부탁도 발 벗고 나섰다고 한다. 지방의 무명 문인들로부터 편지가 오면 반드시 답장할 정도로 인자했다. 소설가이자 공직자(통일원 고문, 통일주체국민회의 대의원)로 분주했지만 집안일도 세심하게 살폈다고 한다.

현 여사는 “시아버지께서 말년에 간암을 앓았다”고 했다.

“술을 좋아하셔서 저녁식사 시간이 2시간이었어요. 매일 반주로 정종 반(半) 되는 드셨으니까요. 하지만 병원 가길 싫어했어요. 시어머니께서 병원 검진 받다 폐렴으로 돌아가셨거든요. 남편도 교통사고로 다리 한쪽을 잃은 뒤 병원 자체를 싫어했어요. 또 일찍 알았다면 치료했을 텐데 그땐 몰랐어요. 돌아가시기 전, 병명을 알았을 땐 이미 손을 댈 수가 없었어요. 집에서 돌아가셨습니다.”

월탄 선생은 하루도 빠짐없이 일기를 썼다고 한다.

“메모 형식으로 쓴 일기가 20~30권이 돼요. ‘오늘은 100원을 썼다’, ‘오늘 친구가 왔다’는 내용의 짤막한 글인데, 누가 보여 달래도 안 빌려줬어요.”

딸 박동란씨는 “딸들에게도 안 보여줬다. 벽장 속에 꼭꼭 숨겨 놓고 문을 잠가 버렸다”고 볼멘소리를 했다.

—이제 공개하셔도 될 텐데요.

“남에게 빌려주면 잃어버리니까 안 보여줬어요. 한 권이라도 없으면 이 빠진 것처럼 되잖아요.”

이 대목에서 현 여사의 눈빛이 비장해 보였다. 며느리를 그토록 아꼈던 시아버지 마음을 평생 간직하려는 뜻일까, 하는 생각이 들었다.

“할아버지(시아버지)가 손주들에게 참 잘해 주셨어요. 학교 일은 다 해 줬으니까. 학교 간다고 하면, 학비까지 대주고 6남매 공부를 다 가르치셨어요.”

—수학이나 영어도요?

“예를 들어 ‘너 뭐하고 싶냐’고 묻고 어떤 계통으로 어떻게 하라고 길을 열어 주셨어요. 딸 다섯 중 세 명이 모두 그림을 배웠는데 돈이 많이 들어갔어요. 시아버지께서 다 뒤치다꺼리하셨어요.”

—두 거장을 아버지로 모셨습니다. 두 분 생각이 많이 나죠?

“뭐라고… 어른들을 평할 수가 있겠어요. 다 좋은 분이셨어요. 며느리에게, 딸에게 그 이상 좋을 수 없었어요.”⊙