한국인이 갈 수 없는 한국 땅인 외국 대사관을 소개하는 ‘시크릿 대사관.’ 이번엔 3ㆍ1절 주간을 맞아 준비한 번외편입니다. 태평양 건너 미국의 수도 워싱턴DC로 여러분을 모십니다. 왜 워싱턴이냐고요? 19세기 말 격랑의 시기를 겪던 조선의 고종에게 답이 있습니다.

중국과 일본ㆍ러시아 등 외세 속에서 고뇌하던 고종은 미국에 대사관을 열기로 합니다. 1889년, 대한제국 황실의 비자금 격인 내탕금의 절반을 쏟아부어 워싱턴 중심가 아이오와 서클(현 로건 서클) 소재 약 50평(150.98㎡)의 지상 3층 지하 1층짜리 빨간 벽돌집을 사들인 겁니다. 외세의 눈을 피하기 위해선 내탕금을 쓸 수밖에 없었던 거죠. 지난달 26일 기자가 직접 이곳에서 백악관까지 걸어봤더니, 빠른 걸음으로 약 25분이면 닿더군요. 고종이 결단을 내릴만한 노른자위 땅, 맞았습니다.

주미 대한제국 공사관 기념관 외관. 지금도 태극기가 힘차게 나부낀다. 워싱턴=전수진 기자

그렇게 마련한 화성돈(華盛頓ㆍ워싱턴의 한자 음차)의 로건 서클 13번지의 공사관. 현관문엔 대한제국의 문양을 조각해 넣었습니다. 주미 대한제국 공사관임을 알리는 표시죠. 현관문을 열고 들어가면 제일 먼저 대형 태극기가 눈에 들어옵니다. 먼저 전경 사진과 내부의 대형 태극기 사진 보고 가시지요. 1월 26일 찾아간 공사관엔 이른 봄꽃이 화사했습니다. 내부 정경은 아래 영상에서 상세히 보실 수 있습니다.

워싱턴 주미 대한제국 공사관에 들어서자마자 걸려 있는 대형 태극기. 옆으로 손님을 맞고 식사를 하던 식당이 보인다. 워싱턴=전수진 기자

중국은 그때도 미국을 심히 견제했습니다. 처음엔 조선이 미국에 공사관을 개설하는 것 자체를 반대했죠. 그래도 고종이 밀고 나가자 “조선의 공사는 미국 대통령이 아닌 주미 중국 공사에게 먼저 인사를 하러 오라”는 압력을 넣습니다. 조선은 중국의 속국이라는 인상을 주려 했던 것이지요.

하지만 고종이 첫 주미 공사로 택한 박정양 공사는 호락호락한 인물이 아니었습니다. 장장 2주가 넘는 시간을 꼬박 배를 타고 미국에 도착한 박 공사가 뭍에 발을 딛자마자 향한 곳은 어디였을까요. 주미 중국 공사관이 아닌 백악관이었습니다. 당시 미국 대통령이었던 그로버 클리블랜드에게 고종으로부터 받은 신임장을 제정하기 위해서였죠.

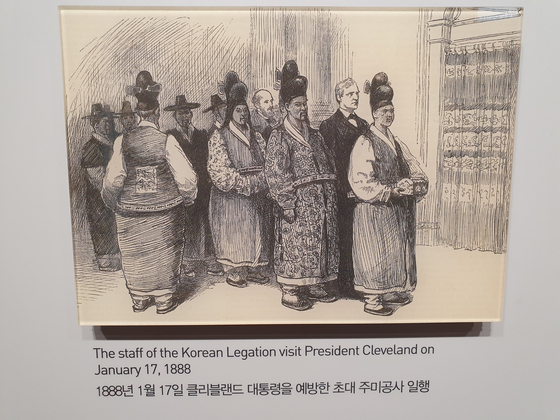

복장은 한복 예복 그대로였습니다. 미국인들의 눈엔 새로웠겠죠? 해당 장면을 묘사한 아래의 펜화 그림은 당시 미국의 다수 매체에 등장했다고 합니다. 아래 그림에서 제일 오른쪽에 있는 인물, 누구인 것 같으신지요. 을사오적 중 한 명인 이완용입니다.

박정양 공사가 클리블랜드 대통령을 만나기 위해 백악관에서 대기 중인 모습을 그린 펜화. 맨 오른쪽에 있는 인물은 이완용으로 추정된다. 박정양 공사는 바로 그 뒤에 서 있는 인물. 워싱턴=전수진 기자

미국은 대한제국의 공사 일행에겐 낯선 땅이었습니다. 박 공사는 매일 일기를 적고 이를 『미행일기(美行日記)』라는 제목의 책으로도 남겼습니다. 미국의 개화 문물에 대한 인상 등을 소상히 기록한 것이죠. 처음 박 공사에겐 모든 게 생소했습니다. 엘리베이터를 처음 탔을 당시, 박 공사 일행이 “우리를 이런 상자 안에 몰아넣고 충격을 주다니 미국이 우리를 이렇게 박대해도 되는가”라며 화를 냈다는 기록도 있다는군요.

또 백악관에서 신임장을 제정하기 위해 대기하면서는 “미국의 왕은 언제 나오는 것이냐”라고 묻기도 했다지요. 대통령은 복장이 뭔가 다를 것이라고 생각했기 때문입니다. 당시 클리블랜드 대통령은 참모들과 같은 양복 차림으로 서 있었다고 합니다. 현재 기념관으로 관리되고 있는 공사관 측의 설명입니다.

워싱턴의 주미 대한제국 공사관 기념관의 현관을 들어서면 왼쪽에 있는 객당. 응접실 역할을 했던 곳이다. 태극기 문양의 쿠션에 눈길이 간다. 옛모습 그대로 문화재 전문가들이 재현해냈다고 한다. 워싱턴=전수진 기자

참고로, 누구나 기념관을 무료로 관람하실 수 있습니다. 현재 문화재청과 국외소재문화재재단 소관으로, 김상엽 관장을 비롯해 약 10명의 전문가가 기념관을 관리하고 있습니다.

![조선 말기 공사관의 사진. 오른쪽 상단에 보면 '대조선 주미국 대사관'이라는 글씨가 보인다. 워싱턴의 주미 공사관이 자주외교의 전초기지였음을 보여준다. [주미 대한제국 공사관 제공]](https://pds.joins.com/news/component/htmlphoto_mmdata/202003/02/5fe29c96-036f-470f-872f-85c85ec5f0de.jpg)

조선 말기 공사관의 사진. 오른쪽 상단에 보면 '대조선 주미국 대사관'이라는 글씨가 보인다. 워싱턴의 주미 공사관이 자주외교의 전초기지였음을 보여준다. [주미 대한제국 공사관 제공]

박 공사는 1호 주미대사이자 한ㆍ미 동맹의 개척자라고 할 수 있죠. 1889년부터 일본에 외교권을 박탈당한 1905년까지 약 16년간, 주미 대한제국 공사관은 조선의 자주외교를 위한 최전선이었습니다.

외교관만 외교를 하는 건 아닙니다. 외교관의 배우자도 중요한 민간 외교관이죠. 이역만리 워싱턴의 조선 외교관들에게도 마찬가지였습니다. 박 공사에게 바통을 이어받은 이채연 공사의 부인 배씨 부인의 활약은 특히 눈부셨습니다. 재색을 겸비했다고 하는 배씨 부인의 사진 보시겠습니다. 오른쪽에 있는 분입니다. 한복이 참 곱지요? 워싱턴에서도 되도록 한복을 입었다고 합니다. 조선의 아름다움을 전하기 위해서였겠지요. 이 사진은 미국 현지 매체에도 실렸다고 하네요.

![이채연 공사의 부인 배씨 부인(오른쪽)의 한복 차림 사진. [주미 대한제국 공사관 제공]](https://pds.joins.com/news/component/htmlphoto_mmdata/202003/02/6a3beec2-5da1-4f38-89ed-226233c4309c.jpg)

이채연 공사의 부인 배씨 부인(오른쪽)의 한복 차림 사진. [주미 대한제국 공사관 제공]

잠깐, 왼쪽의 인물은 누굴까요? 현재 공사관의 지킴이 역을 하는 한종수 큐레이터의 설명에 따르면 이완용의 부인이라고 합니다.

다시 배씨 부인으로 돌아오겠습니다. 배씨 부인은 영어와 서양 에티켓을 먼저 익혔다고 합니다. 현지 교회에도 나가서 워싱턴의 유력 인사들과 교분도 쌓았습니다. 클리블랜드 대통령의 부인 프랜시스 여사와도 곧 절친 사이가 됐다고 합니다. 실제로 프랜시스 여사와 미국의 다른 국가 대사의 부인들을 이곳 공사관으로 초청해 다과회를 자주 열었다고 합니다. 현지 신문에서도 배씨 부인은 사교계 소식의 단골 소재였다고 하네요.

배씨 부인은 현지에서 출산까지 했습니다. 아들이었는데요, 워싱턴을 부르던 이름인 ‘화성돈’을 활용해 ‘이화손(李華孫)’이라고 이름을 지었다고 하네요. ‘화성돈에서 태어난 자손’이라는 의미랍니다. 우리나라 최초의 미국 출생 시민권자인 셈이겠죠. 그런데 이 아기는 안타깝게도 2살 때 병사하고 맙니다. 습진 합병증 때문으로 추정된다고 하네요. 아이는 당시 국무부 차관이었던 세블론 브라운의 가족묘에 안장됐습니다. 지금도 묘지는 보존되어 있습니다.

3ㆍ1절을 보내며, 그 의미가 더 각별해지는 곳이 주미 대한제국 공사관이다. [중앙일보]

하지만 주미 대한제국 공사관의 노력에도 불구, 을사늑약이 체결되고 조선은 일본에 넘어가게 됩니다. 일본은 워싱턴의 이 공사관을 단돈 5달러에 사들인 뒤 같은 날 10달러에 되팔지요. 교민들은 당시 공사관 위에 태극기를 크게 그려 넣은 엽서를 인쇄해 나눠 가지며 독립을 향한 열망을 잊지 않았다고 합니다.

![일제에 국권을 빼앗긴 뒤 워싱턴 교민들이 나눠가진 엽서. 태극기를 유독 크게 그려넣었다. [주미 대한제국 공사관 제공]](https://pds.joins.com/news/component/htmlphoto_mmdata/202003/02/2e702e20-e4a7-423e-9e9e-e0b7142d8843.jpg)

일제에 국권을 빼앗긴 뒤 워싱턴 교민들이 나눠가진 엽서. 태극기를 유독 크게 그려넣었다. [주미 대한제국 공사관 제공]

공사관의 운명은 기구했습니다. 광복됐지만 아무도 대한제국 공사관에 관해 관심을 기울이지 않았죠. 결국 공사관은 돌고 돌아 미국인 변호사인 티모시 젠킨스의 소유가 됩니다. 젠킨스 변호사는 “안에 태극기 등이 있는 것을 보고 예사롭지 않다고 생각해 큰 공사를 하지 않고 보존했다”고 한 인터뷰에서 말했습니다. 곡절 끝에 2012년, 정부는 젠킨스 씨에게 이 건물을 매입합니다. 이후 2018년 5월, 기념관으로 다시 문을 열게 됐죠. 당시엔 문재인 대통령과 공사관의 후손들이 함께 모여 다과를 나누기도 했습니다.

![문재인 대통령이 2018년 5월 22일 오후(현지시간) 워싱턴 공사관을 찾아 담소를 나누고 있다.[청와대사진기자단]](https://pds.joins.com/news/component/htmlphoto_mmdata/202003/02/ba40240e-554c-4f57-95ce-593a78d21903.jpg)

문재인 대통령이 2018년 5월 22일 오후(현지시간) 워싱턴 공사관을 찾아 담소를 나누고 있다.[청와대사진기자단]

공사관의 김상엽 관장은 “주미 대한제국 공사관은 한ㆍ미 동맹의 시작이면서 우리의 역사를 간직한 곳”이라며 “한국인뿐 아니라 미국 현지인들도 자주 찾아와 의미를 되새기곤 한다”고 전했습니다.

공사관의 건물에서 내려다보이는 로건 서클은 고풍스러운 벽돌 건물이 즐비해 있고 아름답습니다. 그러나 19세기 말에서 20세기 초, 이 정경을 바라보는 우리 선조들은 얼마나 애가 탔을까요. 나라의 독립이 얼마나 소중한지, 3ㆍ1절 101주년을 보내며 되새겨 봅니다.

워싱턴=전수진 기자 chun.sujin@joongang.co.kr

영상=전수진ㆍ우수진ㆍ황수빈 기자