当面借金増もやむなし

とはいえ、いまコロナ対策が必要ないま、カードがないとは言っていられない。

この事態に職を失った非正規労働者、店を休まざるを得なくなった商店主らを所得補償や休業補償で支えなければ、その生活基盤が崩れ、地域経済を支える物販業、サービス業が存続できなくなってしまう。

安倍政権が4月3日に発表した「減収世帯に30万円」案は、野党だけでなく与党・公明党からも反対が出て、16日になって急遽「一律10万円」に見直された。「一律10万円」に必要な財源は12.6兆円にのぼる。コロナ対策での緊急事態宣言が期限の5月6日で解かれなければ、給付金や休業補償についても第2弾、第3弾が必要になってくる。

もし給付が2回、3回と続けざるを得なくなると、必要財源も25兆円、38兆円……と膨らんでいく計算だ。財源はいずれ増税して工面するとしても、当面その全額を赤字国債(新たな政府の借金)に頼らざるを得ない。

米国や欧州各国も巨額の対策費が必要になっている点では日本と同じだ。ただ、財政が相対的に日本より健全な分だけ、新たな借金はしやすい。(もちろんイタリアのような財政悪化国もあるが、問題は欧州連合内でドイツのような健全国に救済してもらえるかという点にかかっている)

日本の場合、国と地方の借金合計が1100兆円を超え、国内総生産(GDP)に対する債務比率(財政健全度指数とも言われる。率が低いほど健全)が230%で、世界188カ国中188位。つまり最下位だ。

今後のコロナ対策(所得補償や休業補償)費用が膨らめば、指数はさらに悪化する。日本国債の暴落が起きてもおかしくない状況だ。

それを防ぐため、日銀は国債買い支えを今後さらに強化するかもしれない。当面はそれでしのげる。だが、これが危険すぎる道だということは認識しておくべきだ。

安倍晋三首相との会談を終え、記者の質問に答える黒田東彦日銀総裁=2020年3月12日、首相官邸

安倍晋三首相との会談を終え、記者の質問に答える黒田東彦日銀総裁=2020年3月12日、首相官邸

たしかに日銀がお札(電子的発行も含め)を刷りまくって国債を買い支えれば、国債価格の下落は止められる。だが、次は日銀が信認を失うリスクが高まる。そのときは円暴落だ

。

円が暴落すれば、物価が数百倍、数千倍となるハイパーインフレとまでは言わなくとも、物価が一気に何倍にもなるリスクは非現実的とは言えない。

たとえば、いま1㌦=107~108円の為替レートが、仮に1㌦=200~300円まで円安にふれれば、食料やエネルギーなどあらゆる輸入財の価格が2~3倍となってしまう。それでは生活していけなくなる人が大勢出てくるだろう。日銀が国債を買い支える「財政ファイナンス」は一刻も早くやめることが必要だ。

残念ながら、コロナ禍のもとで、すぐにそれに手を付けるのは難しいかもしれない。いまは政府の借金を増やさざるを得ない。コロナ自粛で国民経済が崩れないよう支えるには、背に腹は代えられない。当面、政府が赤字国債を増発し、対策資金をつないでいくのも仕方ない。日銀の国債買い入れもしばらくやめられないだろう。

時間的な猶予はしばらくは稼げそうだ。コロナショックで金融市場にはリスク回避志向が高まっているからだ。市場のマネーが相対的に安全とみなされている国債に集まりやすくなった。その間は日本国債も増発が可能になる。

コロナ後の財政危機を警戒せよ

とはいえ、その猶予もせいぜい1年ほどと見ておいた方がいい。

コロナショックが終われば、世界経済の回復が始まり、日本国債に集まっていたマネーがもっと有利な市場を探して逃げ出していく恐れがあるからだ。

大事なのは、いまから「出口」を探っておくことだ。コロナショック対応と並行して、いまから国民負担増に向けた手を打っておくことが欠かせない。要は「脱アベノミクス」の方向を明確にすることだ。

そうではなくてアベノミクス路線を続けようとするなら、まったく別の発想になるだろう。「コロナショック下で財政悪化が進んでも何とかなった」「だからこれからもっと財政が悪化しても大丈夫」というように、さらに財政ファイナンスにのめり込むかもしれない。残念だが、そうなる可能性が少なからずある。

昨年話題になった「MMT」(現代貨幣理論)。政府の借金はいくら膨張しても問題ない、というその考えに賛同する政治家や学者はいまもいる。それを支持する国民もけっして少なくない。

増税も社会保険料の負担増もなく、社会保障が充実できる。いいところ尽くしに見えるこのMMTは、政治的プロパガンダにするのにもってこいなのだ。コロナショックに乗じて、再びこれが盛り上がることも予想される。

現実には、コロナ後、世界経済が正常化したとき、日本の財政悪化に市場の注目が集まらないとは言えない。弱い国家を投機の標的にしようという勢力は常に存在する。いちど標的になれば、国家といえども抵抗は難しい。

市場に総掛かりで売り浴びせられた例としては、過去には英国のポンド危機、ロシアのルーブル危機、タイのバーツ危機、韓国のウォン危機などがある。

Rawpixel.com/Shutterstock.com

Rawpixel.com/Shutterstock.com

根本的見直しが求められる「観光立国」

アベノミクス3本目の矢「成長戦略」も、コロナ後に見直しを迫られる。

安倍政権の成長戦略の特徴は、かつての右肩上がりの高成長時代の再来を求める傾向が強いことだ。東京オリンピック・パラリンピックの開催、大阪万博の開催、さらにそれとからめた、カジノやホテル、会議場を併設した統合型リゾート(IR)誘致などは、まるで半世紀前の焼き直しである。

だが、東京五輪の延期に象徴されるように、この低成長の時代に、いちど逆回転が始まると、こうした成長戦略イベントがたちまち「負の遺産」に変わる。

1年間延期された東京五輪は、延期の分だけ費用がさらにかさむ。それにコロナ終息がまだ見えない以上、来年開かれるかどうかもいまだ微妙だ。

開催できれば「負の遺産」がチャラになるわけでもない。コロナ禍の影響が残る来年では、訪日外国人は想定よりずっと少なくなるだろうから、むしろ赤字がより膨らむかもしれない。

そもそも政府の「観光立国戦略」には無理も矛盾もあった。

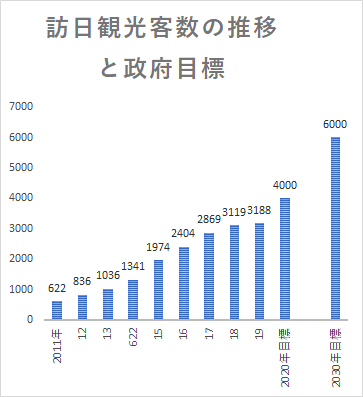

昨年(2019年)の訪日外国人は過去最高の3188万人。初めて1千万人を超えてからわずか6年で3倍になった。東京の銀座や新宿も、大阪・梅田や京都も、観光地や繁華街の多くが外国人観光客で埋め尽くされた。気をよくした安倍政権は、従来目標を大幅に引き上げて、2020年に4千万人、2030年に6千万人の目標を掲げた。訪日外国人だのみの景気浮揚に大いに期待したのだ。

だがコロナ禍によって世界中で渡航が制限され、五輪も延期。訪日客数は激減した。コロナが終息しても、海外渡航に慎重になった人々が、すぐ警戒を解くかどうかも見通せない。訪日客がすぐに元通りに戻り、再び増加基調に戻るかどうかもわからない。

コロナ禍が起きなかったとしても、そもそも日本の地下鉄などの交通インフラ、地方都市の旅館やホテルに、4千万人もの外国人観光客を受け入れる許容量があったかどうかも疑わしい。ついこの前まで銀座地下鉄の駅ホームや、大阪・道頓堀にはあふれんばかりの人が集まり、身動きできないほどだったのだ。

初売りで福袋を買い求める人たち。外国人観光客の姿も多かった=2016年1月2日、大阪市中央区の高島屋大阪店

初売りで福袋を買い求める人たち。外国人観光客の姿も多かった=2016年1月2日、大阪市中央区の高島屋大阪店

円安志向の発想を改める

訪日外国人急増の理由は、日本の優れた観光資源が評価されたこともあっただろうが、何と言っても大きかったのは円安だった。外国人が日本で爆買いし五つ星ホテルや三つ星レストランでぜいたくできるのは、彼らの目に日本のモノやサービスが「バカ安」に映ったからだ。

これは1980~90年代に日本人がアジア各国を旅行し、高級洋酒やブランド品を買いあさったのと似ている。当時の円高のもとでは現地価格がバカ安に感じられたのだ。それといまは、まったく逆の構図になっている。

東京・銀座6丁目、2020年4月14日

東京・銀座6丁目、2020年4月14日

日本では政府も経済界も円安志向、言い方を変えれば円高を嫌がる空気が強すぎる。いまの日本にとって円高は本当に良くないことなのだろうか。

銀座線・半蔵門線の表参道駅ホーム、2020年4月14日

銀座線・半蔵門線の表参道駅ホーム、2020年4月14日

トヨタ自動車など輸出企業は10年ほど前、1㌦=80円台でも利益を出せる体質を作り上げた。1㌦=110円前後が続く昨今の為替レートは実は輸出産業にとって甘すぎる環境だった。

英エコノミスト誌が発表する「ビッグマック指数」などのような、購買力平価という考え方ある。各国で同じモノが変える通貨価値のことだ。その尺度で見れば、消費者にとって手ごろなレートはいま、1㌦=90円台である。

円が真の実力より安くなっているということは、日本人が真の購買力を発揮できず「貧しくなっている」ということを意味する。円安に支えられる観光立国戦略も、実は日本の温泉旅館の宿泊代やデパートの品々を訪日外国人に大安売りしている、という話なのである。

コロナ後、日本は再び、「円安志向」「観光立国」でやっていくのか。あるいは世界一の対外純資産をもつ成熟国として、日本人の内需を盛り上げる戦略を練り直すのか。

財政破綻や円暴落リスクがいよいよ高まっていくであろう時代に、日本経済を立て直すためのポスト・コロナ成長戦略にも、おそらく大きな発想の転換が必要になる。