地方国公立大学という選択 進路に迷ったら【解説委員室から】

Jiji Com., 2022年05月15日10時00分

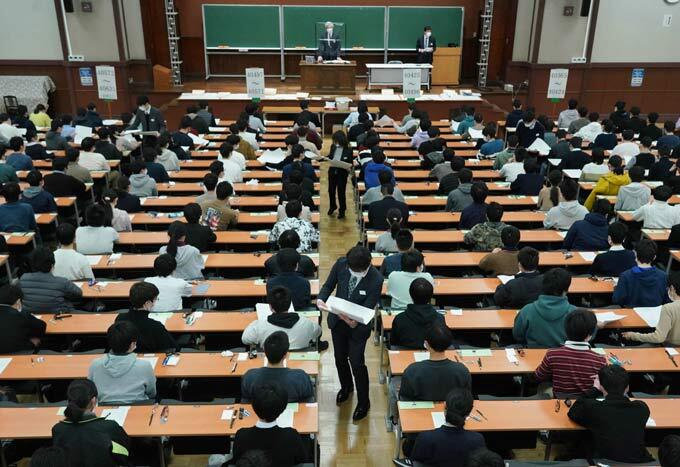

国公立大2次試験の前期日程に臨む受験生=2月25日、東京都文京区の東京大[代表撮影]【時事通信社】

筆者は学生時代、国公立大学の大学生は真面目に勉強している一方、私立大学文系の学生は「遊んでばかりで勉強していない」というイメージを持っていた。60歳となり、年齢を重ねて分かったが、実際は人それぞれ。企業などには「とがった人材を採用したい」という声も多いが、一方で「真面目な人が欲しい」というのも本音だろう。本稿では、そのイメージを利用して、地方国公立大学への進学メリットを考えてみる。(時事通信解説委員 内部学)

地方大学は就職に不利か?

「地方にいると就職活動に不利」という声をよく聞く。交通費や宿泊費がかさむことや知名度の低さによるものだが、新型コロナウイルス禍によってリモート面接が浸透したことで、交通費や宿泊費の問題はコロナ前に比べ軽減された。知名度は、筆者はあまり関係ないと考えている。官公庁・企業の採用担当者や経験者に聞いた限りでは、官公庁も企業も多様な学生を採用しようとしている。大都市の有名大学だけではなく、全国のさまざまな大学の学生に来てもらいたいと考えているようだ。

「そうは言っても、実際に地方国公立大学からは有名企業に就職できていないのでは」という声もあるが、首都圏の学生が首都圏の企業に勤めたいと考えるのと同様、地方国公立大学の学生も地元企業に就職するケースは多い。そもそも学生数が少ない上、首都圏に多い有名企業へのエントリー人数が少なければ、就職者数は必然的に少なくなる。だから、有名企業への就職者数が少ない。しかし、日立製作所の東原敏昭会長(徳島大学)のように、地方国公立大学出身で大企業のトップに上り詰めた人もいる。当たり前の話だが、社会人になってからは、出身大学は関係ないのである。

ところで、「地方国公立大学に進学すると下宿代が掛かるため、自宅から私立大に通う方が安い」という意見も根強い。全国大学生活協同組合連合会の調査(2020年)では、仕送り額の平均は月7万410円。授業料と合わせると年間約140万円になる。総務省の家計調査(同年)から推計すると、自宅通学生も毎月食費や光熱費に2万~3万円掛かる。さらに、小遣いや交通費を合わせると4万~5万円程度は必要だ。私大の自宅通学生と比べると、文系でほぼ同額、理系だと地方国公立大の方が安くなる。さらに、保護者の収入が激変した場合の授業料減免も国公立大の方が恵まれている。

「せっかくの大学生活。地方だと刺激がない」と思う人もいるだろう。こればかりは、本人次第。都会で生まれ育った学生にとっては、違う文化に触れることは大きな経験になると信じたい。

静岡県立大学=静岡市【時事通信社】

司法試験合格も、「狙い目」は

就職に有利という評判が高い旧帝大や一橋大学、東京工業大学などと、資格を取得できる医歯薬系大学を除くと、どの地方国立大学が「狙い目」か。まず、志願者の多い社会科学系と人文科学系を見てみる。

司法試験を目指すのなら、琉球大学に注目したい。法科大学院が沖縄弁護士会と連携して、毎年合格者を出している。大手予備校河合塾の入試難易予想ランキング表によると、琉球大学人文社会学部国際法政学科は5教科7科目の大学入学共通テストの2022年度合格ボーダー得点率が58%。受験者の平均点よりやや下でも合格圏内というのが魅力だ。国際政治では、静岡県立大学国際関係学部。かつて、朝鮮問題専門家の伊豆見元氏が教授を務めた。

経済系では、旧高等商業学校系がお薦め。中でも小樽商科大学は、OB会組織が強固で、東京にも拠点があり、就職活動をサポートしている。この他、福島大学、富山大学、和歌山大学、山口大学、長崎大学なども、旧高商らしく経済界に人材を輩出している。

人文系は、旧制高校時代からの学部を持つ大学を推薦したい。新潟大学、鹿児島大学などは、法学や経済学、文学などの文系学部から、医学、歯学、工学など理科系学部もある総合大学で、さまざまな学部の学生と交流できるのが魅力だ。

自然科学分野では、工学系は、旧高等工業学校系や長岡と豊橋の両技術科学大学が狙い目。特に、技科大は高等専門学校生の進学先として開設され、経済界から非常に高い評価を得ている。旧高等工業学校を源流に持つ大学を見ると、山形大学は有機EL(エレクトロルミネッセンス)の研究分野では屈指の実力があり、秋田鉱山専門学校から発展した秋田大学理工学部は、鉱物分野に強い。公立の会津大学は、情報系に特化した単科大学。この分野では知られた存在で、企業からの求人も多い。

農学系は、旧高等農林学校系。例えば鳥取大学は、砂丘の特性を生かした乾燥地研究センターを擁しており、アラブ諸国から視察に訪れるなど、世界中から注目されている。岩手大学、宇都宮大学なども高等農林学校以来の伝統がある。農場など広い敷地が必要なため、施設や設備の整った国立大の方がさまざまな研究に取り組める。理学部も、旧制高校が母体の大学に多い。静岡大学などがそれに当たる。

理系の場合、大学院修士課程に進学する学生が多いのでその分負担が増えるが、ぜひ大学院のホームページを見てほしい。特に工学系の場合は、学部生の就職先とはかなり違った景色が見えてくる。徳島大学(中村修二氏)、埼玉大学(梶田隆章氏)、山梨大学(大村智氏)などはノーベル賞受賞者を輩出している。

これら地方国公立大学は、一般入試だけではなく、学校推薦型選抜、総合型選抜を用意しているケースが多いので、じっくり調べてほしい。

ノーベル賞受賞者の中村修二教授は徳島大学出身=2015年1月16日、東京都千代田区【EPA時事】

視野を広げれば、違った風景が見える

筆者は東京の私立大学文系出身。本当は、国立でも私立でも生徒本人がお金の心配をせずに、行きたい大学に行けるようになるのが理想だと思っている。しかし、現実は国公私立とも授業料はかなり高額で、給付型の奨学金も整備が遅れている。平均的な世帯年収では、子どもを大学に進学させるのはかなりの負担だ。

さらに、自宅外通学の場合、安価な学生寮が少ないことも問題だ。就学支援制度がようやく整えられたが、対象は限定されている。将来の日本を支える人材育成のためにも、教育関連予算を増やす必要がある。これらの政策は、一朝一夕には実現できない。家計を自衛するには、国公立大進学を選択肢から除く必要はないと思う。

「国公立大学は入試教科・科目が多いから大変」という声をよく聞くが、全教科・科目で高得点を取る必要はない。それができる受験生はまれだろう。総合点で合格圏内に入れば良いのだ。東京大学を筆頭とする旧帝大、一橋大学、東京工業大学、筑波大学、東京医科歯科大学、その他国公立大学医学部医学科に、早稲田大学と慶応義塾大学を加えた超難関大学の入学定員は4万人強。そこに入るのはかなり難しいが、少し視野を広ければ、自分に合った大学は意外と多い。

人生に大きな影響を与える大学選びは、慎重にしなければならない。高校もさまざまな選択肢を生徒に提示して、より良い進路指導をしてもらいたい。

(2022年5月15日掲載)

'日本, 韓.日 關係' 카테고리의 다른 글

| 韓国・尹政権でも対日政策が豹変するかもしれない理由 (0) | 2022.05.20 |

|---|---|

| 韓国・尹錫悦大統領の足を引っ張る「日韓関係が改善されると困る人々」 (0) | 2022.05.16 |

| 韓国が日本の信頼を失った「慰安婦合意」破棄、その経緯にウソはあったのか? “ある裁判”が注目を集める理由 (0) | 2022.05.14 |

| 韓国で、なぜか「日本の桜」をめぐって「伐採事件」が巻き起こったワケ (0) | 2022.05.10 |

| 일본에선 핵무장 얘기가 나오기 시작하는데, 그럼 우리는? (0) | 2022.05.04 |