현겨레 기자와 청와대 대변인 논쟁 글 모음

- 2007-01-24

| ||||||||||||||||||||||||

최근 한겨레의 보도를 보며 / 윤승용 | |

왜냐면 | |

|

|

|

“대통령은 외로운 섬이다. 청와대는 ‘민심의 바다로부터 고립된 외로운

섬’이다. 그 지경이 된 이유는 대통령의 즉흥성, 이를 바로잡지 못하는 비서들의 무능력과 무책임 때문이다.”

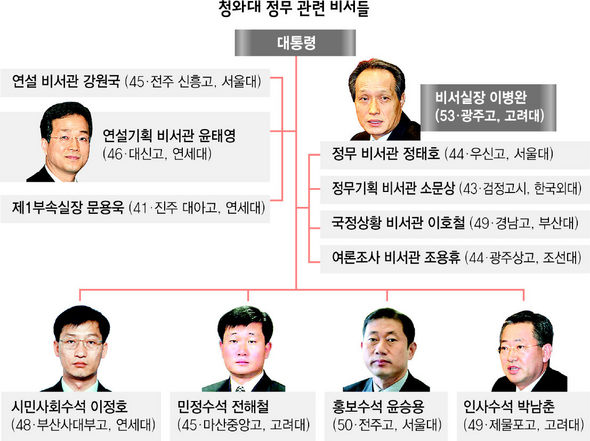

19일치 〈한겨레〉 성한용 선임기자가 2면에 쓴 기사의 요지다. 그렇다. 실제로 청와대는 섬이다. 고독하고도 외로운 섬이다. 일반적인 사안에서는 그렇지 않지만 특히 언론 문제에 관한 한 절해고도라고 할 만하다. 그 중에서도 대통령이 가장 외로운 섬이다. 하지만 언론 문제를 제외한 여타 사안에까지 이를 확장시키는 주장에는 동의하지 않는다. 비록 여론의 지지가 낮기는 하지만 청와대가 비상식적으로 판단하고 일하지는 않는다. 개헌, 부동산, 한-미 자유무역협정(FTA), 전시 작전통제권 등 주요 사안들마다 상식적 원칙과 합리적 근거에 따라 일처리를 하고 있다. 성 기자의 글도 청와대의 전반적인 일처리 시스템을 비판하고 있지만 글의 모티브는 16일 대통령의 언론 관련 발언이었던 것으로 보인다. 그날 국무회의에서 대통령은 ‘기자실이라는 공간과 담합 문화’에 대해 공개적으로 문제를 제기했다. 좀 과한 표현이 있기는 했지만 대통령 발언의 본질은 ‘기자실이라는 공간이 획일적 기사 생산의 원인이 되는 것 아니냐’는 문제 제기였다. 기자실이 분위기와 흐름을 만들고, 경우에 따라서는 잘못된 시각마저 그 분위기를 타고 대세가 돼 버리는 부작용을 지적한 것이다. 다음날 대부분의 언론은 대통령의 언론에 대한 ‘비상식과 감정’을 성토하고 나섰다. ‘기자단-출입처-기자실’이라는 우리 언론의 관행적 시스템을 고민한 흔적은 별로 보이지 않았다. 그날의 대통령 발언은 즉흥성 때문에 일어난 ‘사고’가 아니다. 굳이 ‘사고’라고 한다면 듣기에 기분 나쁜 몇몇 표현일 터인데, 이것도 대통령의 즉흥성이라기보다는 ‘말하는 습관’에서 비롯된 것이다. 사실 기자실 문제는 대통령이 오래 전부터 생각해 오던 문제였다. 청와대는 고독하고도 외로운 섬이다. 특히 언론 문제에 관한 한 절해고도다. 한국 언론의 본질적 문제는 함부로 건드리지 말라는 특권의식의 발로가 아닌가 싶다…대통령이 왜 이토록 언론과 집요하게 대결하는지 〈한겨레〉가 초심으로 돌아가 성찰해주길 바란다. 그러던 차에 이번에 개헌 관련 보도를 보면서 문제를 제기하겠다고 마음먹으셨다. ‘가치와 논리’는 간데없고 ‘숫자와 정략’만 나부끼는 한국 언론의 부정적 획일성, 그 원인의 한 자락을 들춘 것이다. 대부분의 언론은 언론에 대한 대통령의 문제 제기만 나오면 한목소리로 성토한다. 하지만 문제의 본질이 차분하게 다뤄지는 경우는 별로 없어 보인다. 주로 대통령의 표현을 문제 삼고, 그 원인을 대통령의 감정이나 성격에서 찾는다. 결국 이는 한국 언론의 본질적 문제는 함부로 건드리지 말라는 특권의식의 발로가 아닌가 싶다. 대통령이 매맞을 각오를 하면서 언론 문제를 고집스럽게 꺼내는 가장 큰 이유도 ‘언론의 특권의식’ 때문이다. 대통령의 권한과 지위를 이용하지 않고 영향력 있는 소비자의 한 사람으로 문제 제기를 하기 위해 자꾸 ‘말’을 하는 것이다. 대통령은 최근 들어 〈한겨레〉도 ‘다른 언론과 같은 언론’으로 변해가고 있지 않나 생각하시는 것 같다. 대통령은 그동안 〈한겨레〉를 대단히 높이 평가해 왔다. 대통령은 여러 자리에서 조사 결과를 인용해 “〈한겨레〉 독자들은 객관적 기사를 더 신뢰하고, 〈조선일보〉 독자들은 공격적인 기사를 더 신뢰한다”고 언급하곤 했다. 〈한겨레〉의 객관성과 공정성을 존중한 것이다. 그러나 최근의 보도행태를 보면 〈한겨레〉도 한국 언론에 유전자처럼 내려오는 뿌리깊은 특권 문화에서 자유롭지 못하구나 하는 우려가 든다. 특히 이번 개헌 문제를 다루는 점에서는 보수 언론들과 근본적으로 차이가 없어 보인다. 대통령이 왜 이토록 언론과 집요하게 대결하는지 〈한겨레〉가 초심으로 돌아가 성찰해주길 바란다. 그리고 그 성찰을 토대로 개헌 문제도 바라봤으면 한다. 윤승용 /청와대 홍보수석 겸 대변인 |

| [성한용 칼럼] 노 대통령과 그의 비서들 | |

| 성한용 칼럼 | |

|

성한용 기자 성한용 기자

|

“민정수석은 대통령의 눈과 귀다. 전경환씨 국회의원 시키면 민심이 악화한다. 한 집안에서 대통령만 나오면 됐지, 국회의원까지 해야 하느냐. 꼭 하고 싶다면 각하 물러난 뒤에 우리가 책임지고 시켜주겠다.” 분위기가 험악해졌다. 김윤환 비서실장이 문을 열고 들어가자, 전두환 대통령은 “전경환이 안 된다는 게 맞는 말이냐”고 소리를 질렀다. 김윤환 실장도 “그렇다”고 대답했다. 전두환 대통령은 씩씩대다가 경상도 사투리로 “치아 뿌라”고 했다. ‘전경환 국회의원’은 그렇게 해서 없던 일이 됐다고 한다. 5공 찬양이 아니다. 독재자에게도 직언을 하는 참모들은 있었다는 얘기다. 제왕 시절 참모들은 주군에게 직언을 하다가 목숨을 잃기도 했다. ‘참모는 간데없고 비서만 나부껴’(〈한겨레〉 19일치 2면)라는 기사에 대해 윤승용 청와대 홍보수석이 반론(〈한겨레〉 23일치 29면)을 보내왔다. 적절히 재반박을 하는 것이 예의일 것 같다. 노무현 대통령과 윤 수석은 대단히 오해를 하고 있는 것 같다. 첫째, ‘기자들이 죽치고 앉아 담합한다’는 노 대통령의 발언 때문에 이번 기사를 쓴 것이 아니다. 대연정 제안,

임기 단축 발언, 개헌 제의 등을 보면서 노 대통령이 민심에서 자꾸 멀어져 가는 원인이 궁금했다. 취재에 도움을 준 전·현직 청와대 인사들은

한결같이 노 대통령의 즉흥성과 ‘정치 참모’ 부재를 원인으로 꼽았다. 둘째, 기자실 발언은 노 대통령 스스로 ‘해프닝’이라며 사과했다. ‘사고’였다는 것을 본인이 시인한 것이다.

셋째, 기사를 ‘성토’의 일환이라고 했는데, 좀 지나친 표현이다. 지면 제약 때문에 다 쓰지 못해서 그렇지 분석에는 그만한 근거가 있다. 누군가를 성토하는 기사를 그냥 내보낼 정도로 〈한겨레〉 데스크가 허술하지 않다.

다섯째, 윤 수석은 언론이 주로 대통령의 표현을 문제 삼고, 그 원인을 대통령의 감정이나 성격에서 찾는다고 했다. 대통령의 감정이나 성격은 개인 소유물이 아니다. 평범한 가장들도 집에서 할 말을 다 못하고 산다. 한 나라의 대통령이 ‘할 말 다 하겠다’는 것은 막가자는 것이다. 선거로 권력을 창출하는 민주주의 국가에서 권력자의 ‘태도’는 매우 중요한 정치적 콘텐츠다. 많은 사람들이 노 대통령의 거침없는 태도에 짜증을 내고 있다. 노 대통령의 기자실 발언 이후 유시민 장관은 “내가 잘못해서 그런 일이 발생했다”고 기자들에게 사과했다. 그렇지만 이번 일로 노 대통령만 이상한 사람이 되고, 유 장관은 빠져나갔다. 유 장관은 노 대통령의 정치적 경호실장을 자처했던 사람이다. 그런가? 지금 청와대나 내각에는 진정한 참모가 눈에 띄지 않는다. 그건 노 대통령의 잘못이다. 선임기자 | ||||||||||

'옛 記事를 읽는 재미' 카테고리의 다른 글

| 대통령의 학력 - 2006-08-24 일요신문 (0) | 2015.09.08 |

|---|---|

| Roh refuses to go quietly into political wilderness - January 9 2007 Financial Times (0) | 2015.09.08 |

| 정치학을 모르는 운동정치 - 노무현 정권 입체 大분석 - 2007.02.25 新東亞 (0) | 2015.09.08 |

| 심층취재: 金大中의 초조한 생존투쟁 - 2006. 12 月刊朝鮮 (0) | 2015.09.08 |

| 盧대통령과 부끄러움의 정치학 - 2007. 06. 10, 경향신문 (0) | 2015.09.08 |