⊙ “가련한 책상을 혹사함으로써 미안한 마음을

위로한다”

⊙ 지금 세상에는 똥보다도 더 더러운 것이 너무나 많다

⊙ 전쟁 기간 중 굶주린 사람들은 눈물을 흘리면서 고양이를 잡아먹었다

[편집자註]

원문을 충실히 따르되 한글맞춤법에 맞게 고쳤다. 한문으로 된 단어는 한글로 적고 괄호 안에 한자를 병기했다. 외래어 표기 가운데 의미가 모호한 표현은 원문을 살리되 그에 맞는 현대어로 적었다. (자료 제공=공연예술자료가 김종욱씨)

초라한

恐喝⊙ 지금 세상에는 똥보다도 더 더러운 것이 너무나 많다

⊙ 전쟁 기간 중 굶주린 사람들은 눈물을 흘리면서 고양이를 잡아먹었다

[편집자註]

원문을 충실히 따르되 한글맞춤법에 맞게 고쳤다. 한문으로 된 단어는 한글로 적고 괄호 안에 한자를 병기했다. 외래어 표기 가운데 의미가 모호한 표현은 원문을 살리되 그에 맞는 현대어로 적었다. (자료 제공=공연예술자료가 김종욱씨)

책상 위는 촛농이 벗겨질 사이가

없다.

책상 위는 촛농이 벗겨질 사이가

없다.책상이라 하지만 그것은 집에서 밥 소반으로 쓰던 것을 임시 책상으로 대용하여 쓰고 있는 것이다.

책상이 없으니까 이것을 쓰는 것이고, 이 책상 아닌 책상―석유궤짝만큼도 못한 울퉁불퉁한 책상에 앉을 때마다 이다음에 돈이 생기면 우선 만사를 젖혀놓고라도 책상부터 사야지 하고 있는 것이 환도 이후부터이니까, 근 일 년이 다가오는데에도 여태껏 목적을 달하지 못하고 있다. 이것은 저 책상의 주인이 얼마나 무능력한 위인인가를 증명하여 주는 것도 되지만 사실 이 책상 주인이 이 변변치 않은 책상에 남모르는 애정을 느끼고 있는 것도 사실이다.

아니 애정이라기보다 하나의 변명 혹은 하나의 시위(示威)를 그는 이 책상을 통하여 하고 있는지도 모른다.

“이 책상을 보세요. 이것이 책상이라고 부를 수 있는 것일까요? 그러니 날 보고 돈 벌어 오라고 하지 마세요. 될 수 있으면 그러한 (돈을 벌어 와 주었으면 좋겠다는) 애처로운 눈치마저도 나에게는 보이지 마세요.”

하고 이 책상을 시켜서 그는 그저 집안의 실질적인 가장(家長)(호적상에는 이 책상 주인의 가장으로 되어 있지만)인 자기 어머니에게 시위하고 공갈(恐喝)하고 있는지도 모른다.

거기다가 이 책상이 놓인 양철지붕을 한 단칸방에도 서울 대부분의 넉넉지 않은 생활지대의 예에 빠지지 않는 불편한 현상―전깃불이 잘 들어오지 않아서 이 무능력한 책상 주인은 초를 사용하고 있다. 그을음이 많이 나는 남폿불보다는 이 촛불이 훨씬 좋았다.

어쩌다가 돈이 생기거나 원고(原稿)를 쓰다가 기분이 나지 않을 때에는 세개 네개씩 촛불을 켜 놓는다. 혹간 가다가 발광(發狂)이 나거나 절망에 빠지거나 할 때에는 그는 여덟 개도 무관, 아홉 개도 무관, 마음대로 촛불을 켜 놓고 물끄러미 바라다보고 있다.

“엄마, 이게 뭐예요? 참 이쁘다!”

문을 열고 이 광경을 본 누이동생이 이렇게 자연스럽게 놀라는 것을 본 그는 당황하여,

“이것이 이뻐 보이니? 정말?”

“응, 참 이뻐!”

누이는 ‘숏 커트’를 한 대강이를 흔들며, 여전히 이쁘다는 경악의 미소를 띠우고 한참을 들여다보고 서 있었다.

한 개를 켜 놓고 있을 때는 그의 기분이 가장 소박하고 경건하여질 때, 두 개를 켜 놓고 있을 때가 그로서는 경제상으로나 정신상으로나 가장 정상 상태에 있는 때이다. 그저 늙으신 어머니는 촛불을 두 개 켜 놓은 것만 보면 역정을 내신다. 제사(祭祀) 지내는 촛불 같다는 것이다. 산 사람이 촛불을 두 개 켜 놓고 앉는 것은 불길하니 하나만 켜고 있으라는 것이다.

그러나 그의 심리상태에 있어서는 그 말을 들은 후에도―아니 오히려 어머니의 그 말을 들었기 때문에 촛불을 두 개 켜 놓을 때가 가장 자기의 정신의 평화를 확보할 수 있는 때라고 생각한다.

그의 식구는 도합 일곱 명이다. 남자 삼형제에 여자가 삼형제, 그리고 늙으신 어머니다. 이 무기력한 책상 주인공은 세칭(世稱) 맏아들이다. 이 ‘맏아들’이라는 것을 방패 삼아 혼자만 독방을 차지하고 나머지 하나밖에 없는 방을 식구 여섯 명이 쓰고 있다. ‘맏아들’이 독방을 쓰고 있는 데에 대하여 나머지 식구들은 한 번도 불평을 표시한 적이 없었다. 이것이 그에게는 오히려 미안하였다.

그는 이 미안한 분풀이를 가련한 책상을 보다 더 혹사함으로써 자기의 미안한 마음을 위로하고 있다.

매일 밤 쓰는 촛불에서 떨어진 촛농은 그냥 책상 위에 붙어서 ‘피라미드’와 같이 퇴적(堆積)된다. 어느 것은 납작한 것, 어느 것은 길쭉한 것, 어느 것은 뾰족한 것, 어느 것은 동그란 것―그 형용, 굴곡(屈曲), 모양, 각도(角度)가 가지각색이다. 환상(幻想)하기를 좋아하는 그는 이 촛불의 역사(歷史)가 남겨 놓고 간 유적(遺跡)에 대하여 가공적(架空的) 규정(規定)을 내리는 것으로 무료한 시간의 유희로 삼고 있다.

때로는 적극적인, 때로는 소극적인, 때로는 건설적인, 때로는 퇴폐적인 철학(哲學)이 이 형형색색의 촛농의 기묘한 선(線)을 타고 나온다. 이러한 촛농 자국의 초라한 색상이 먼지 위에 차차 그 판도(版圖)를 확장하고, 급기야는 원고지를 놓아야 할 최후의 ‘스페이스’까지도 월경(越境)을 하려고 할 때 책상의 주인공은 비로소 생활의 충실감을 느낀다.

“잘 써 왔다!”

그는 이렇게 속으로 고함치며, 우선 국경에 근접하여 있는 급한 침입자만을 제거하여 버렸다.

그는 홀로이 이렇게 자탄한다.

“언제 새 책상이 생기고, 그 위에 음전한 촛대도 하나 사 놓을 수 있게 되나 ….”

그는 북쪽으로 향한 유리 창문 속에서 마치 보석같이 반짝이는 녹음을 보고 길게 한숨 쉬었다.

그러나 그에게 있어서 유일한 천국인 녹음이 마음대로 보이는 창문에도 무자비한 세태가 자연에 도전하는 도태(淘汰)가 발생하였다.

대도회(大都會)에는 한가한 창문이라고는 없는 법이다. 촛농의 유희에 지친 무기력한 시인(詩人)이 즐겨 내다보는 창문에는 하루아침에 세 개의 집이 솟아올랐다. 창문에서 내다볼 수 있는 조망도 없어졌지만 그보다 더 큰일 날 일은 창문을 가리고 우뚝 서 있는 괴물 같은 가옥 때문에 방안이 낮에도 밤중같이 어두워졌다.

큰일 났다! 이제는 낮에도 촛불을 켜고 있어야 할 형편이다. 망령이 난 노파와 같이 요즈음 며칠 동안 밤늦게까지도 전깃불이 잘 들어와 친구에게 그 이유를 물어보았다.

“전기회사에서 일반 시민에게 주는 전깃불을 증급(增給)한다는 소식을 자네는 신문사에 있으면서도 모르고 있나?”

하고 친구에게 핀잔을 들었지만,

“이제는 밤에 촛불을 켜지 않고도 살 수 있으니 얼마나 시원할까.”

하고 눈을 얻은 사람처럼 반가워하였던 것이다.

그것이 이 지경이다. 이제는 밤이 낮이 되고 낮이 밤이 되었다. 단 하나 남은 방법은 천장을 뚫는 수밖에는 없다. 천장을 뚫고 유리창을 박고 창문으로 들어오는 자외선을 머리 위에서부터 따라 내려오게 하는 수밖에는 없다. 설마 하늘로 난 창문을 막고 집을 지을 사람도 당분간은 없을 터이니까―.

하여간 하늘로 난 창을 만들기까지는 인내성을 발휘하여 촛불 신세를 더 좀 져야겠고 초라한 책상과 번거로운 촛농으로 시위와 공갈은 줄기차게 계속하여야 할 것이다.(출처=《希望》 1954년 9월호)

가난의 상징, 생활의 반성

―변소위생(便所衛生)

나는 철이 나서부터는 변소가 더럽다는 생각이 들지 않는다. 나에겐 똥이라는 것이 조금도 더럽지 않다. 고약한 취미라고 나무랄 사람도 있겠지만 지금 세상에는 똥보다도 더 더러운 것이 너무나 많다.

우리 동네엔 밭이 많다. 그전보다는 덜하지만 그래도 아직도 밤이면 똥냄새가 풍겨 온다. 여편네는 똥냄새만 나면 또 어디서 똥을 뿌린다고 이맛살을 찌푸리지마는 나는 그러는 여편네가 불쾌하다.

우리 동네에서 내가 가장 친하게 지내고 있는 사람은 똥을 푸러 다니는 제대 군인 청년들이다. 문간 안에 우리를 세우고 돼지를 길렀을 때에도 나는 조금도 더럽다는 생각 없이 삼동(三冬)에도 혼자서 그 똥을 다 쳐냈다. 돼지 똥에 비하면 사람 똥이 훨씬 더 추하게 보이고 조촐한 초가집 변소의 똥보다 고층 빌딩의 싯누런, ‘타일’ 변기(便器)에 쌓인 똥이 더 불결하게 보인다.

서울역 이등 대합실 옆의 변소는 깨끗하기는 하지만 출입하는 손님마다 1원씩 문턱에서 요금을 받으니, 이렇게 깨끗한 것은 깨끗하다고 볼 수 없다.

대전역의 변소에서도 그전에 십 환을 빼앗긴 일이 있는데, 변소 안은 발차 전인데도 지극히 한산했다. 이런 경우에는 저주와 적개심이 든다.

미국 사람들에 비해서 우리네 사람들에게 치질 환자가 훨씬 더 많은데 그것은 변소가 나쁘기 때문이라고 한 치질병원 의사의 말이 생각난다. 이 말을 듣고 순진하게도

“그럼, 우리나라도 서양사람 모양으로 앉아서 눌 수 있도록 변소 모양을 고치면 되지 않아요?”

하고 말했더니 의사 왈,

“우리야 얻어먹는 것에 바쁘니 누는 것까지 채 손이 돌아갑니까?”

집에 와서 여편네한테 변소 개조에 대한 계몽을 하고

“아이들은 나 모양으로 치질로 설움을 받게 하기 싫으니 나무 판때기라도 사다가 우리도 앉아 누는 변소로 고쳐 봅시다. 그리고 인제부터는 밑씻개도 신문지가 항문에 석유가 묻어서 나쁘다고 하니 신문지는 절대로 쓰지 맙시다.”

했더니 헌신적인 여편네의 대답은 너무나 낙관적이다.

“괜찮아요! 너무 신경 쓰지 마세요!”

이렇게 말하면 나는―뿐만 아니라 우리 집 전체가―변소위생 개선의 반대론자 같은 인상을 줄지 모르지만 결코 그렇지 않다. 나는 의자식 변소를 만들 만한 문화생활을 영위하기 위해서 오늘도 누구보다 부지런히 일하고 있으며, 완고하지 않은 아내는 신문지 대신에 풀 솜 같은 두루마기 휴지를 쓰는 생활을 누구보다도 환영할 것이다. 다만 그때까지는 몽당비가 놓여 있는 변소에나마 뚜껑을 마련해 놓는 것을 잊지 말고 이런 놈들에게는 자주 뒷물이라도 시켜 줄 정도의 신경을 써야 한다.

그러나 이만한 신경이라도 쓸 만한 처지에 있는 사람이 우리나라의 도시생활자 중에 반은 있을까? 이런 생각을 하면 아직도 눈앞이 캄캄해진다. 치질의사 말마따나 일에는 순서가 있다. 깨끗하게 똥을 누게 하려면 우선 깨끗하게 밥을 먹어야 한다. 깨끗한 밥을 못 먹이는 나라의 변소는 언제까지나 불결하다.(출처=《民國日報》 1962년 ○월 ○일)

[편집자註 - 《民國日報》에 1962년 무렵 게재된 것으로 추정되나 정확한 날짜는 알 수 없다.]

고양이

―아드리안 모리앤 作 / 김수영 譯

|

| 〈고양이〉가 실린 《신태양》 표지. |

화가(畵家)들은 그림을 다 그리고 마지막으로 그 그림 위에 옻칠을 한다. 이 광채 나는 옻칠처럼 단란한 가정에 있어서는 사람들은 고양이를 기름으로 아늑한 가정을 한층 더 아늑한 것으로 만들 수 있었던 것이다. 노인들에게 고양이는 둘도 없는 위안물이었으며, 첫 아이를 기다리는 젊은 신혼부부들에게 고양이는 앞으로 태어날 귀여운 갓난아기 같은 생각이 들었다. 가족이 많은 가정에서 부엌 안에 놓은 우유접시가 하나 남김 없이 도적을 맞아 텅텅 비어 있는 것이 눈에 띄었다. 생쥐란 놈들의 행패가 날이 갈수록 점점 황포하여만 갔으며, 사람들은 이 정신없이 훔쳐 먹는 대식가들에게 특별한 식탁(食卓)을 마련해 놓지 않으면 안 되겠다고 생각하지 않을 수 없게 되었다. 식구가 많아 도저히 생쥐들이 먹을 몫을 떼어 놓지 못하는 가정에서는 할 수 없는 일이었지만, 어지간한 가정에서는 이 염치없는 도식가(盜食家)들에게 하는 수 없이 우유를 빼앗기었다. 아직도 넉넉지 못한 살림살이를 하는 사람들에게 있어 이것은 적지 아니 골머리 아픈 일이었다. 겨우 균형(均衡)을 회복한 것 같이 생각이 들었던 살림살이가 다시 뒤죽박죽이 되었다. ― 지옥(地獄)같이 구차한 가정경제(家政經濟)에 있어서는 이렇게 되는 것도 당연한 일이다. ― 그러고 보니 역시 이러한 혼란을 참을 길이 없는 것이다. 생쥐들의 도량은 날이 갈수록 자심하여만 가서 나중에는 하수구가 받아야 할 몫까지도 없어졌다.

신문에서 고양이들의 문제를 떠들기 시작하였다. 어떤 사람이 고양이를 보았다는 소식을 이입 저입에서 떠들기 시작하였다. 그러자 사람들의 회화(會話)는 으레 고양이를 본 사람이 있었다는 반가운 소식에서부터 시작되고는 하였다. 오후에 사나이들이 사무실이나 공장에서 아직도 일을 하고 있을 때면 부인들은 집에서 같이 이야기할 사람 하나 없이 혹은 애무(愛撫)할 물건조차 가지지 못한 채로 심심하기 짝이 없었다. 그러나 그중에도 고양이가 없어져 제일 애처롭게 보이는 것은 노인들이었다. 검은 고양이나 혹은 얼룩진 고양이를 무릎 위에 올려놓고 남아 있는 여생(餘生)의 쓸쓸한 그날 그날을 보내는 노인들에게 있어 고양이라는 동물은 없어서 아니 될 애완물(愛玩物)이었다. 쓰다듬어 줄 수 있는 머리, 잘록하게 앞으로 뻗치어 있는 발, 그리고 하늘로 높이 꾸부러져 올라간 꼬리― 이러한 것들이 우리들의 생활에 없어서는 아니 될 장식물(裝飾物)이었다는 것을 이때처럼 절실히 깨달아 본 일은 없었다. 아아 고양이들에게 먹일 양식만 있었더라면! 많은 사람들이 얼마나 즐거운 마음으로 과자배급표(菓子配給票)를 고양이를 위하여 바쳤을 것인가.

지나간 겨울에 전쟁이 계속되던 때에 무참하게 죽은 고양이가 몇 마리나 되며 또 그들이 어떻게 죽었는지 확실한 통계표(統計表)는 구할 수 없었으나, 자연히 고양이들이 없어진 원인이 사람들에게 알려질 날이 왔다. 양심의 가책을 받고 눈물을 흘려 가면서 많은 굶주린 사람들이 고양이를 잡아먹었다. ― 촛불이 아니면 램프 불 옆에 앉아서 사람들은 고양이의 평화스러운 울음소리를 상상(想像)하면서 이 우울(憂鬱)한 식사를 하였던 것이다. 먹을 것이 없어서 굶어 죽은 고양이도 적지 않았다. 고양이의 털을 벗겨 옷을 하여 입은 사람도 있었으나 그들은 이것이 차마 못할 짓이라는 것을 이내 깨달았다. 죽은 고양이가 불쌍한 생각이 들었다. 그러나 그보다도 헐벗고 떨고 있는 같은 동포들이나 친구들을 보기가 미안하기 짝이 없었다.

아무한테서도 먹을 것이 나오지 않는, 눈치를 보아 고양이들은 당황하여 자기들이 태어났으며 자라난 집―자기들이 어머니가 되고 할머니가 되고 증조할머니가 된 집―에서부터 먹을 곳이 있는 곳을 찾아 달려 나갔다. 그들은 길 위에 쌓인 눈 속에 행방불명이 되거나 혹은 잡히거나 혹은 얼어 죽거나 하였으니, 이 불쌍한 고양이들이 겪은 고통은 기가 막혀 어찌 이로 말할 수 있으랴.

감상적인 기분에 잠겨 있을 나이의 처녀와 눈이 어두운 늙은 노인 이외에는 아무도 고양이에게 관심을 가지는 사람이란 당시에는 없었다. 그러던 것이 지금은 어떠한가? 모든 사람이 고양이를 그리워하며 슬퍼하고 있다. 시장(市長)이 이에 관하여 주의(注意)를 돌리게 되었다. 과거의 전통적(傳統的)인 노선(路線)을 고수(固守)하고 있는 정당(政黨)이 아닌 새로운 정책(政策)을 주장하는 정당이 탄생하게 되었다. 그러나 소위 ‘심중한 고려(考慮)’의 시간을 가지기 위해서 필요하다는 얼마간의 동요(動搖)의 시기(時期)를 경과한 후에 수립(樹立)된 새로운 정책(政策)이란, 과거의 그것이나 별로 변함이 없는 것이었다.

고양이란 고양이가 전부 죽어 없어진 것이 아니었다. 고양이가 아주 씨(種子)도 없어진 줄 알고 슬퍼하는 사람의 눈에 그러한 슬픔을 무시하는 듯이 하나둘 고양이는 그 자태(姿態)를 보이기 시작했다. 고양이들도 그동안의 오랜 기아(飢餓)를 겨우 면하고 나니―그들은 처음에는 빵과 묵은 우유를 먹었으나 지금은 돼지의 소장(小腸)과 생선 대강이를 먹고 있다― 비로소 익명(匿名)의 시대에서 벗어나 제법 독립된 개성(個性)을 가진 생물(生物)같이 보였다. 들창 가까운 곳에 여름 아침의 태양이 쪼이기 시작할 무렵 또는 저녁의 햇발이 가시고 세상의 모든 습기(濕氣)가 사라질 무렵, 다시 산보(散步)를 즐기게 된 어른들이나 노상(路上)에서 놀고 있는 아이들의 눈에 고양이의 모습이 여기저기 뜨이기 시작하였다. 고독(孤獨)한 표정을 하고 있는 고양이의 머리를 보니 금세 가슴에 애처로운 애정(愛情)이 끌어 오른다. 적연히(조용하고 고요히-편집자註) 평화는 다시 찾아왔다. 봄과 여름을 제대로 느낄 수도 있게 되었다. 세상이 애처롭고 아름답다고 느끼기에 고양이는 그리 큰 곤란(困難)을 가지고 있지 않았다. 뿐만 아니라 고양이는 이 세상을 보는 견지(見地)가 적지 않게 달라졌던 것이다. 고양이는 세상을 바라본다 .― 사람의 바짓가랑이 사이로 부인네의 양말 신은 발 사이로, 혹은 고양이는 지붕 위에서 가로등(街路燈)이 반짝이는 밤거리를 내려다보기도 하고 멀리 운하(運河)의 물이 불빛을 띄우고 흘러가는 것을 바라다보기도 한다. 온 세상이 잠들어 버린 밤거리에는 고양이만이 깨어서 소리를 내며 연통(煙筒)잡기와 철망(鐵網)넘기를 시작하면서 재미나게 놀고 있다. 밤이 늦어 집에 돌아온 내가 문을 열려고 자물쇠를 덜커덕거리면 놀고 있던 수고양이들이 이 소리를 듣고 놀라 빤히 나를 쳐다보고 있는 것을 나는 여러 번 발견하였다. 자리 속에 들어간 후에도 그들의 강하고 표독한 생(生)에의 갈망(渴望)은 나의 마음을 뒤흔들고 나의 잠을 깨우는 것이었다.

○ ○ ○

|

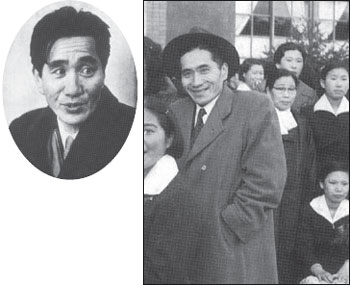

| 타계하기 1년 전의 김수영(1967년·원 안). 여동생의 고교 졸업식장에서(1961년 2월). |

도둑고양이를 가진 사람은 그의 집 앞에 일단(一團)의 수고양이들이 모여 있는 것을 발견하기가 어렵지 않을 것이다. 모여 있는 이 고양이들을 보면 그 속에 수컷도 있고 암컷도 있다. 아무리 보아도 서로 혈연(血緣)이 섞여 있는 것 같이 보이지 않는 이 고양이들은 불안하고 질투에 타고 있는 표정을 하고 있는가 하면, 또한 어디인지 신뢰(信賴)가 어울리지 않는 충성(忠誠)이 가득한 표정을 하고 있다. 또한 어떻게 보면 우울하고도 포기적(抛棄的)인 표정을 하고 있는 것 같이도 보였다. 그중에도 가장 기분이 나쁜 얼굴을 하고 있는 것이 수고양이들이다. 밤이 오면 고양이들은 이 집을 온통 포위(包圍)한다. 수고양이들은 도로(道路)를 가로질러 가지고 비상선(非常線)을 편다. 이러한 광경은 마치 무슨 군사연습(軍事演習)이라도 하고 있는 것처럼 보인다. 처마 위의 교통이 빈번(頻繁)해진다. 수많은 세지(世智)가 사람이 보지 않는 어둠 속에서 소모(消耗)되는 것이다. 만일 이것을 엿보는 사람이 있다면 그것은 낡은 여관의 고대(古代) 희랍식(希臘式) 들창 문틈을 타서 밖을 내다보는, 잠이 없는 숙박인(宿泊人) 정도일 것이다. 암고양이가 몹시 부족하였든지? 그렇지 않으면 수고양이들이 너무 방탕(放蕩)을 즐기고 있는 까닭이었는지?

우리나라에 고양이가 부족하다는 말이 외국에까지 알려졌으며, 심지어는 바다 건너 있는 먼 나라에까지 이 소식이 갔다. 이 소식을 들은 외국에서는 처음으로 먹을 것과 입을 것을 보내는 소포편(小包便)에 고양이까지 몇 마리 넣어 보내 왔다. 이 외국에서 온 고양이들은 남쪽의 어느 항구(港口)에서 내렸다. 위원단의 회원(會員)들이 이 도착한 고양이들을 환영하였다. 고양이를 환영하는 위원단의 선두에는 시장(市長)이 모자를 벗어 손에 들고 서 있었다. 고양이들은 여러 개로 칸을 막은 장방형(長方形)의 ‘바스켓트’(바구니·basket-편집자註) 속에 넣어져 있었다. ‘바스켓트’의 뚜껑을 열고 보면 그 안은 버들가지가 격자형으로 얽어져 있고 그 밑에 고양이들이 앉아 있는데, 이 형형색색의 빛깔을 한 고양이들은 앞발을 들고 일어서서 위원단의 여러분들이 따뜻한 손으로 머리를 쓰다듬어 주는 대로 몸을 맡기고 서 있었던 것이다. 김이 무럭무럭 나는 멸치 포대를 들고 돌아다니는 노파도 있었다. 푸른 하늘 밑에서 정열적(情熱的)인 고양이의 울음소리가 퍼져 갔다. 모든 사람의 입가에는 천사(天使) 같은 미소(微笑)가 어리어 있었다. 무디고, 말이 없고, 강한 성격을 가진 부두노동자(埠頭勞動者)들까지 일하던 손을 멈추고 사랑스러운 눈초리로 이 동물들을 들여다본다. 사람들은 모두 이 동물을 환영하였다. 부두의 온화(溫和)한 아침 공기 속에는 코를 찌르는 듯한 고양이의 오줌 냄새가 풍기고 있었다. 사람들은 이 고양이의 오줌 냄새를 맡고 새삼스러이 자기들의 다시 찾은 자유(自由)를 회상하고 앞으로 다가올 가정생활(家庭生活)에의 희망을 꿈꾸는 것이었다.

이날 고양이들은 흰 바탕에 꽃무늬가 놓인 접시에 담겨 있는 우리나라의 우유를 처음 맛보았다. 고양이들이 우유를 핥아먹는 모양을 어린아이들과 어린아이의 양친들은 부엌 한구석에 몰려 와서 무슨 신기로운 것이나 보는 듯이 구경하고 서 있었다. 고양이는 차근차근하고도 조심성스러운 걸음걸이로 이곳저곳으로 다니며 냄새를 맡아 가면서 가족들의 거실(居室)로 향하여 걸어갔다. 그러는 고양이의 뒤를 가족들은 고양이의 동작에 발을 맞춰 가면서 따라갔다. 연하여 방안에서는 고양이들의 목을 울리는 소리가 들려왔다. 이것은 그들이 이야기하고 웃고 노래하는 소리였다. 고양이들은 안락한 곳에 드러누워 호박과 같이 몸을 둥글게 쪼그리고 쌕쌕 잠들어 버렸다.

외국에서 온 고양이들은 거처(居處)가 안정이 되자 곧 자기가 살고 있는 주변(周邊)의 동네를 답사(踏査)하기 시작했다. 밖에 나가지 않고 집 안에 들어앉아 있는 고양이들에게는 밤만 되면 옆집의 지붕 위에서부터 야옹야옹거리는 소리가 들려와서 우리의 세계(世界)에 국경이 없다는 경고(警告)가 연방 알려지곤 하였다. 어느 날 외국에서 온 고양이들은 밖으로 나와서 노상(路上)에 깔아 놓은 습기 찬 포석(鋪石)을 밟아 보았다. 밖에는 항상 이러한 순간을 위하여 눈을 뚱그렇게 뜨고 기대(期待)하기보다는 오히려 증오(憎惡)에 가까운 감정에 사로잡혀 망연자실한 표정으로 대기하고 있는 수고양이가 있었다. 언어(言語)의 장벽(障壁)이라든가 예절에 대한 관심이라든가 인간적인 수치감 같은 것에 방해됨이 없이 그들은 마치 거리에서 장난하는 철없는 아이들처럼 서로서로 사귀고 친하였다. 많은 이들은 또한 고양이의 족속(族屬)들만이 가지고 있는 기나긴 여름의 오후를 꾸준히 기다릴 수 있는 강한 인내성(忍耐性)을 잊어버린 것은 아니었다. 이내 결과는 뚜렷이 나타났다. 여름이 다 가기 전에 처녀 고양이가 탄생하였던 것이다. 새로운 세대(世代)― 전쟁이 무엇인가를 모르고 자기의 부모가 건너온 먼 나라가 어디인지도 모르는 새로운 세대, 그리고 이 세계가 불가침(不可侵)의 주권(主權)을 가진 전용물(專用物) 같은 생각이 드는 새로운 세대가 탄생하였다.

그럭저럭하는 사이에 바다 건너에서 고양이를 보내줄 미지(未知)의 인물에게 더 이상 고양이를 보내지 말아 달라는 거절(拒絶)의 편지가 가게 되었다. 모자라서 걱정하던 고양이가 이제는 너무 많이 생겨나서 처치하기도 곤란하게 되었다. 본능(本能)의 활동은 장려(奬勵)가 필요 없는 것이다. 새로운 단체(團體)가 설립되고 보니 고양이위원회도 하는 수 없이 그 활동을 중지하였다. 고양이 사업은 그 목적이 무의미하게 될 때에도 그 임무(任務)를 전적으로 포기(抛棄)할 수는 없는 것이었다. 그 결과, 어느 노파(고양이가 항구에 도착하였을 때 멸치를 분배하던 노파라고 생각이 드는)가 기상천외(奇想天外)의 착안(着眼)을 발견해 냈다. 조국의 해방을 위하여(설사 그것은 무의식적인 소행·所行이었을는지 모르지만) 생명을 바친 고양이들을 위하여 기념탑(紀念塔)을 세워 주자는 의견(意見)이었다. 처음에는 이 생각은 어리석고 무례(無禮)한 일이라고 하여 그리 대수롭게 여기지 않았다. 그러나 사람이라는 것은 무엇이든지 하나의 일에 집착(執着)을 갖게 되면 그 일에 대해 몇백 번이고 거듭 생각을 하지 않을 수 없게 되는 것이며, 그러는 동안에 그는 보다 더 정열적으로 그 일을 욕구(欲求)하게 되는 것이다. 고양이의 기념탑을 원하는 사람이 수많이 나타났다. 뿐만 아니라 우리들의 생활을 훨씬 아름답게 만들 수 있는 광적(狂的)인 충동(衝動)에까지 그들의 욕구(欲求)는 승화(昇華)되어 갔다.

고양이 위원회에서는 그 자체의 목적이 변경되는 것이기 때문에 처음에는 어디인지 주저(躊躇)하는 기색이 보였으나 결국 이 일에 착수하기로 결정하였다. 유창(流暢)한 한 자루의 만년필은 우리의 모든 주저를 깨끗이 씻어 버리고도 남음이 있는 것이다. 회람판(回覽板)이 작성되고 기금모집(基金募集)이 시작되었다. 뛰어난 부호(富豪)들에게서부터 지폐가 들어오는 한편, 헌 지갑 속에 한닢 두닢 양심적으로 모아 둔 모양이 없는 전전(戰前)의 동전들도 들어왔다. 어린아이들까지도 그가 가지고 있는 돈을 내놓았다. 우리의 기계(機械) 같은 생활 위에도 비록 조그마한 것이지만 정의(正義)는 움직이고 있었던 것이다. 시의원회(市議員會)는 이 기념탑을 시내에 제일 큰 공원 안에 건립하기를 승인하였다. 이에 대한 결정을 보기까지에 시의원들은 우레(雨雷)와 같은 논쟁을 하지 않으면 아니 되었다. 인생의 기본문제까지도 논의의 대상이 되었던 것이다.

그 다음 해 여름, 어느 토요일 날 오후에 이 기념탑의 제막식(除幕式)이 거행되었다. 기념식전(紀念式典)은 그로부터 또한 일 년이 지난 후에 베풀어졌다는 것이, 거의 모든 가정에서 고양이 새끼들이 버림을 받고 그 시체가 부엌의 들통이나 운하의 물 위에 떠돌아다니고 있었기 때문이다. 식량 배급제도 없어져 갈 무렵이었다. 우유 같은 것도 얼마든지 원하는 대로 살 수 있고 먹을 수 있게 되어 있었다.

비가 오는 날이었다. 꽃이 피어 있는 ‘재스민(素馨)’ 나무 덤불과 빈틈없이 손질을 하여 놓은 풀밭 위에 내리는 비는 이러한 풍경과는 너무 대차적(對蹉的)이었던, 지난날 전쟁이 계속되던 시절을 생각하게 하는 것이었다. 어떤 사람인지 우산을 받치고 나와서 일장연설을 하였다. 지성이라는 전등(電燈)불을 좀처럼 꺼 버릴 수 없는 사람에게는 도저히 귓속에 집어넣기 어려운 우스꽝스러운 연설을, 별별 사람이 다 모였다. 이러한 유별난 일이라도 없으면 좀처럼 이렇게 많은 사람이 야외에 한장소에 모일 기회는 드문 것이다. 여름에도 불을 그리워하는 만성불외출(慢性不外出) , 묵상(默想)하는 애연가(愛煙家)와 몽상가(夢想家), 죽는 날까지 가지고 가야 할 것만 같은 수심(愁心)에 가득 찬 노파, 발을 젓는 어린아이, 언제고 물동이를 몸에서 떼어 놓은 일이 없는 총각, 의족(義足) 하나 살 돈이 없는 가난한 절름발이, 마치 자기의 눈이 보이는 것처럼 얼굴에 미소를 띠고 있는, 억울한 일로 눈을 다친 장님, 그러나 또한 그 안에는 화려한 의복을 입고, 값비싼 가죽제품을 가지고, 지진 머리털의 빗방울을 털고 있는 아름다운 젊은 여인도 있었다.

공중에는 경건한 해독(害毒)이 떠돌고 있었다. ― 마치 이 지상(地上)에서 잠시 떠나 정신주의자(精神主義者)와 채식주의자(菜食主義者)와 정치초심자(政治初心者)와 잡지편집자(雜誌編輯者)의 회합(會合)에 참가하고 있는 것 같은 기분이었다. 이러한 인상은 여기 모여 있는 사람들의 옷차림을 볼 때 한층 더 강한 것으로 되었다. 헝겊으로 만든 ‘캐압’(Cap·모자의 뜻인 듯 _ 편집자註), 가죽으로 만든 ‘짜케트(Jacket·재킷의 뜻인 듯-편집자註)’, 19세기식(世紀式)의 어깨걸이, 현대식 의복의 가슴에 꽂힌 어울리지 않는 시골 목도리 ‘핀’, 턱수염, 입수염, 분가루, 초라한 얼굴에 칠한 입술연지, 씻지 않은 손, ‘재스민’ 꽃향기 위에 떠도는 미지근한 고양이 냄새 등이 있었다. 청동(靑銅)으로 만든 고양이 한 마리가 대좌(臺座) 위에 비스듬히 앉아 있었다. 아이들을 데리고 공원에 산보를 갈 때면 나는 으레 이 앞을 지나온다. 기념탑은 벌써 풍우(風雨)에 거슬러 퇴색(褪色)하기 시작하여 회색(灰色)빛으로 변해 가고 있다. 길에는 눈이 녹지 않고, 방안은 살을 에는 듯이 춥기만 하여, 따뜻한 침대에서 얼어붙은 부엌까지 걸어가는 것이 세계를 일주한 것같이 즐겁게 생각이 들던 (문맥 흐름이 갑자기 끊김 _ 편집자註) 전쟁의 연월(年月)이 무엇인가를 알지 못하는 무심한 아이들은 이 기념탑을 천진난만한 희열(喜悅)과 신기한 마음으로만 보고 있다.

고양이를 위한 동상(銅像)이 세워져 있는 거리에 살고 있다는 것은 좋은 일이다. 천하의 서공(鼠公) 제현(諸賢)이여 우리들을 용서해 주시기 바라노라. (獨文 번역= 제임스 홀므스氏, 디. 엠. 이. 하베마 博士 共譯)(출처=《新太陽》 27호. 1954년 11월호)

[편집자註 - <고양이>는 네덜란드 출신 독일작가 아드리안 모리앤(Adrian Morrian)이 쓴 작품이다. 영어로 번역한 것을 다시 김수영이 우리말로 옮겼다. 시인은 영어판 <고양이>의 출처는 밝히지 않았다.]⊙

관광도로가 곧 생긴다고 벌써

부터

관광도로가 곧 생긴다고 벌써

부터 나는 발가벗은 아내의 목을

끌어안았다.

나는 발가벗은 아내의 목을

끌어안았다. 대체로 한국 하급 사회의 부인들은

교육도 없고 취미도 없고 교양도 없고, 일본의 하류부인의 단정한 품과 중국 농가 부인들의 친절한 맛에 비해서 너무나 비교가 안 되고, 입고 있는

옷은 때가 새까맣게 절어서 흰 옷인지 까만 옷인지 분간이 안 가고 세상에 태어나서, 남의 아내가 되면 자기의 옷은 개의치 않고 다만 남편의 옷만

빨게 마련인지, 어떤 개울엔 가 보아도 천을 물에 담가서 널찍한 돌 위에 펼쳐 놓고 빨랫방망이를 양손으로 번갈아 휘두르면서 불이 나게 두들기고

있는 여자들이 어찌나 많은지, 이렇게 마구 두들긴 천은 물에 헹궈서 모래 방죽에다 말리는데 정성껏 두들긴 보람이 있어 볕을 받은 빨래는 눈이

부시도록 희고 윤이 난다.

대체로 한국 하급 사회의 부인들은

교육도 없고 취미도 없고 교양도 없고, 일본의 하류부인의 단정한 품과 중국 농가 부인들의 친절한 맛에 비해서 너무나 비교가 안 되고, 입고 있는

옷은 때가 새까맣게 절어서 흰 옷인지 까만 옷인지 분간이 안 가고 세상에 태어나서, 남의 아내가 되면 자기의 옷은 개의치 않고 다만 남편의 옷만

빨게 마련인지, 어떤 개울엔 가 보아도 천을 물에 담가서 널찍한 돌 위에 펼쳐 놓고 빨랫방망이를 양손으로 번갈아 휘두르면서 불이 나게 두들기고

있는 여자들이 어찌나 많은지, 이렇게 마구 두들긴 천은 물에 헹궈서 모래 방죽에다 말리는데 정성껏 두들긴 보람이 있어 볕을 받은 빨래는 눈이

부시도록 희고 윤이 난다.  4·26(1960년 이날 이승만 대통령이 하야 성명을 발표했다.-편집자註) 전까지의 나의 작품 생활을 더듬어 볼 때 시(詩)는 어떻게 어벌쩡하게

써왔지만 산문(散文)은 전혀 알 수가 없었고 감히 써 볼 생각조차도 먹어 보지를 못했다. 이유는 너무나 뻔하다.

4·26(1960년 이날 이승만 대통령이 하야 성명을 발표했다.-편집자註) 전까지의 나의 작품 생활을 더듬어 볼 때 시(詩)는 어떻게 어벌쩡하게

써왔지만 산문(散文)은 전혀 알 수가 없었고 감히 써 볼 생각조차도 먹어 보지를 못했다. 이유는 너무나 뻔하다. 무더운 날은 신경질이 더 나는

법이다. 밤잠이 부족하거나 하여 머리가 휴지통같이 뒤숭숭한 아침이면 사랑에 대한 갈망이 불안한 마음과 엉키어 온 가슴을 서로 잡는다.

무더운 날은 신경질이 더 나는

법이다. 밤잠이 부족하거나 하여 머리가 휴지통같이 뒤숭숭한 아침이면 사랑에 대한 갈망이 불안한 마음과 엉키어 온 가슴을 서로 잡는다. 글 : 金泰完 月刊朝鮮 기자

글 : 金泰完 月刊朝鮮 기자