日清戦争に込めた日本人の真の願い~「有道の国」を目指して

(日人의 自國史 美化事例)

2014年05月30日 公開《『歴史街道』2014年6月号総特集より》

「世の中には人としての道を重んじ、王道政治を目指す『有道の国』と、それを軽んじて覇道に邁進する『無道の国』がある。日本こそは『有道の国』であることを世界に示し、列強の侵略を跳ね返さなければならない」

それこそが明治維新の精神であった。さらに維新後、日本人は清国や朝鮮と手を取り合うことを望む。

あの時、日本人が掲げた理想とは何だったのか。そして、それがなぜ戦争へと至ったのか。

「日清戦争」は日本にとって「理想戦争」だった

最近、日本国内ではやや減っているようですが、まだ日清戦争を日本の「侵略戦争」だと主張する人たちがいます。もちろん、歴史上の出来事について色々な見方が成り立ちうることは否定しません。しかし、本当にそんな戦いだったのでしょうか。性善説に立つと、まったく違った姿が見えてくるのではないか。私にはそう思われてなりません。

私は、日清戦争は日本にとっての「理想戦争」だったと考えます。なぜ「理想」なのか。それを説明するには、まず、なぜ明治維新が起こり、その時に日本人が何を考えていたのかを見ていかねばなりません。

なぜ明治維新が起きたのか。ひとことで言えば、それは「欧米列強の侵略」に対する強烈な危機意識の表われでした。

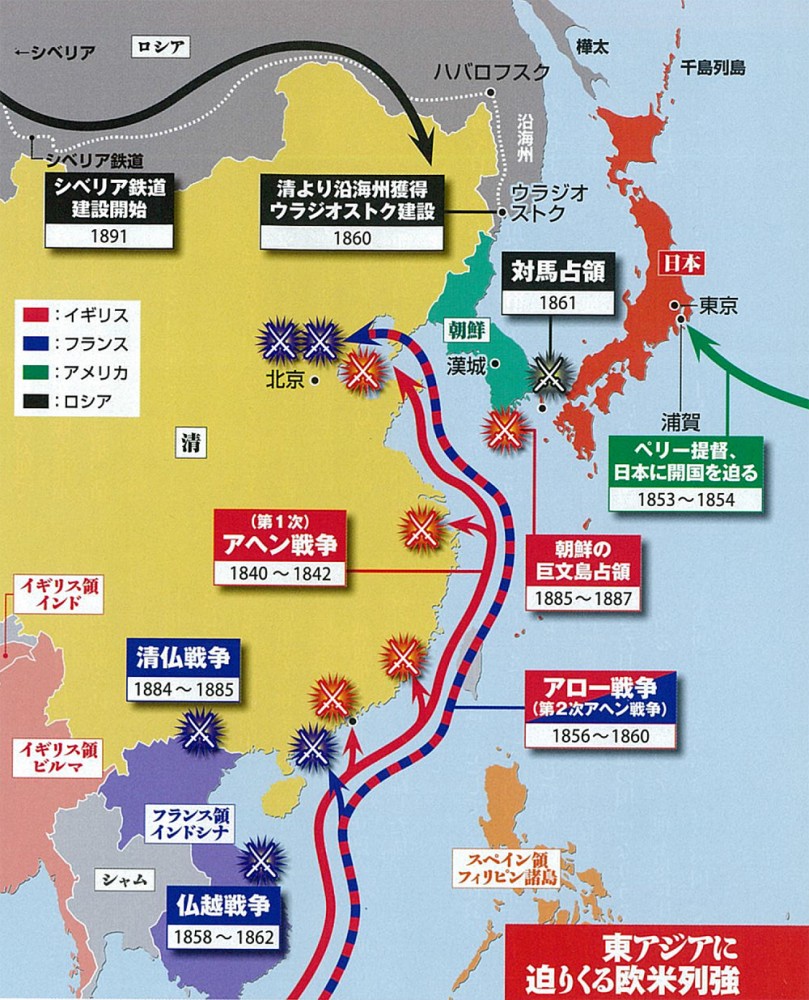

世界の大部分を植民地化した欧米列強は、19世紀になると東アジアへと侵略の手を伸ばします。なかでも日本に衝撃を与えたのが、イギリスと清国の間に勃発したアへン戦争でした。この戦争は、イギリスがアへンを清国に密輸したことに起因します。アヘンの取り締まりに乗り出した清国は1839年、大量のアヘンを没収し、イギリス商人を追放します。国としてとるべき極々当たり前の対処です。しかし、反発したイギリスが艦隊を派遣し、1840年に戦端を開きました。結果、清はイギリス軍に屈服、賠償金の支払い、香港の割譲、上海、広州などの開港を余儀なくされます。

さらにイギリスは1856年、フランスとともに第二次アへン戦争とも呼ばれるアロー戦争を起こします。英仏連合軍に屈服した清は、またもや賠償金の支払い、アヘン貿易の公認、イギリスへの九龍半島の割譲などを受け入れます。この時、戦争には加わらなかったアメリカやロシアも、さまざまな特権を獲得、ロシアは外満洲(現在の沿海州)の割譲を清に認めさせました。

あまりに理不尽かつ暴虐な仕打ちに、当時の日本人たちが深刻な危機感を抱いたのは当然でした。

そして嘉永6年(1853)、日本にペリー率いる黒船が来航、翌年、日本は否応なく開国させられます。さらに安政5年(1858)には日米修好通商条約を締結。これは関税自主権を奪われ、治外法権を認めた、日本にとって屈辱的な不平等条約でした。同年、幕府は、イギリス、フランス、ロシア、オランダとも同様の条約を締結。幕末の動乱はここから始まるといってもよいでしょう。

不平等条約に調印した弱腰の幕府では、列強の侵略を防ぐことはできない。「尊皇攘夷」を旗印に、日本は列強と伍しうる近代国家を目指すべきだ。その機運が、やがて明治維新として結実するのです。

その危機の渦中で、多くの人々の心を捉えた思想がありました。横井小楠の唱えた「破約攘夷論」です。小楠は幕末の肥後熊本藩士で、越前福井藩主・松平春嶽の顧問や明治新政府の参与として活躍した儒学者ですが、次のように主張しました。

「世の中には、人としての道や社会の正しいあり方を重んじて王道政治を目指す『有道の国』と、それを軽んじて覇道に邁進する『無道の国』がある。天下泰平を保ち、道徳を重んじてきた日本は『有道の国』になりうる唯一の国である。一方、アジアを理不尽に圧迫する欧米列強は、あきらかに『無道の国』である。

日本の開国も、道にかなった交渉(合意)によってなされたのならば認められるが、手順を無視して江戸湾に押し入り、威嚇の末に無理やり結んだ『無道』な条約は破棄してもかまわない。そうすれば戦争になるだろう。日本は自らが『有道の国』であることを示しつつ、欧米列強の侵略を跳ね返すために殖産興業、富国強兵に励まなければならない」

「有道の国」、これは儒教的な言い方をすれば「仁義礼智信を重んじ、大義に基づいて行動する国」と換言できるでしょう。小楠はこんな言葉を遺しています。「尭舜孔子の道を明らかにし/西洋器機の術を尽さば/なんぞ富国に止まらん/なんぞ強兵に止まらん/大義を四海に布かんのみ」

「無道」な欧米列強に対して、日本こそが西洋文明の技術も学んで力を付け、世界に「大義」を示していくのだという気宇壮大な構想でした。

もちろん「有道」という点でいえば、「儒教」を重んじて国家運営を行なう清や朝鮮との連携も視野に入ります。しかし、清や朝鮮の旧態依然としたあり方が、欧米列強の付け込む隙になっていました。具体的には「華夷秩序」です。つまり清は「中華帝国」として君臨し、「夷(蛮族)」とされる周辺国は清に朝貢し、保護してもらうあり方ですが、しかし列強に蚕食されるなどして弱体化した清は、すでに周辺国を保護する力を失っており、秩序は形骸化していました。しかも、圧倒的に強大な西洋が迫り来る中で、中華帝国のメンツからこの構図に固執するのは、中味がないのに見栄ばかりで、痛々しくすらあります。

「せっかく『儒教』を通じて、無道に勝る有道の国のあり方を学んでいるわけですから、この際、西洋文明の進んでいる点は吸収し、共に欧米列強に立ち向かいましょう。欧米列強の『覇道』に対して、東洋の我々は『王道』を目指しましょう」

旧弊を改め、力を付けなければ、とてもではないが欧米列強には対抗できない。その危機意識を、当時の日本人は、自国のみならず朝鮮や清に対しても抱いていたのです。

悪友を親しむ者は共に悪名を免がれない

年表的に歴史を眺めると、あたかも明治維新が1つのゴールで、これによって西洋列強の脅威から脱することができたかのように思ってしまいがちです。しかし、それは大きな間違いで、明治維新は、危機を撥ね退けるための「スタート」に過ぎません。まだまだ脆弱だった明治新政府は、絶え間ない危機の中で、いかに日本の独立を確立するかギリギリの選択を重ねていたのです。

年表的に歴史を眺めると、あたかも明治維新が1つのゴールで、これによって西洋列強の脅威から脱することができたかのように思ってしまいがちです。しかし、それは大きな間違いで、明治維新は、危機を撥ね退けるための「スタート」に過ぎません。まだまだ脆弱だった明治新政府は、絶え間ない危機の中で、いかに日本の独立を確立するかギリギリの選択を重ねていたのです。

しかし、その中でも「日本は有道の国たらん」という想いは受け継がれていきました。西郷隆盛や福沢諭吉も、そのような想いを色濃く持っていた人々です。

たとえば福沢は、有名な『学問のすヽめ』の中で、「身も独立し、家も独立し、天下国家も独立すべきなり」と書いています。これはつまるところ、江戸の儒教教育の中で重視された「修身斉家治国平天下」に他なりません。福沢の考えを平たくいえば、「個人が修養を積み、文明化しなければ、日本は『有道の国』になれない」ということになるでしょう。福沢諭吉は儒教的な理想を、西洋風の新たな言葉に翻訳して訴えたともいえます。

福沢諭吉が『学問のすヽめ』や『文明論之概略』で主張したのは、「人間も国家も独立自尊の存在であり、対等な関係でなければならない」ということでした。それゆえ福沢は、欧米列強が押し付けた不平等条約の改正を強く願い、また清や朝鮮の「華夷秩序」を固陋と断じました。福沢は、清や朝鮮と対等に尊敬しあう関係となり、手を携えて西洋列強に対峙する道を夢見たのです。

西郷隆盛も同じ想いを胸に抱いていました。そもそも西郷は、幕末に横井小楠から大きな影響を受けています。また、西南戦争の直前に大山巌が西郷に福沢諭吉の本を贈っていますが、西郷はその礼状に「とくと拝読して実に目を覚ましました。諸賢が様々な富国強兵策を書いていますが、福沢の右に出るものはないでしょう」と書いているのです。「たとえ国が斃れても正道を踏むという精神がなければ外国交際は全うできない」(『西郷南洲遺訓』)という言葉を残した西郷も間違いなく、「正しい道を大切に守りつつ、西洋文明に学んで富国強兵を果たし、大義を四海に布く」ことを願っていました。

このような理想を胸に、明治の日本は朝鮮に、開国と清からの独立を促します。

しかし、朝鮮は聞く耳を持ちません。当時、朝鮮を治めていたのは守旧的な大院君(国王・高宗の父)でした。朝鮮は明治新政府からの国書の受け取りすら拒否。さらに、日本は洋夷になった(仮洋夷)として侮蔑し、不法な排斥を続けたのです。

一方、清にとっても、「華夷秩序」を墨守する朝鮮を独立させるなど到底許せぬことでした。そのため軍隊を派遣して積極的に朝鮮に介入し、日本の働きかけを徹底的に潰します。

このような情勢下、朝鮮国内でも金玉均や朴泳孝など、欧米の動向に危機感を募らせる若手改革派の高級官僚が現われ、日本と提携して近代化する道を模索します。福沢はじめ多くの日本人も、彼ら朝鮮人の手で朝鮮近代化への改革が行なわれることを願いました。福沢は多くの朝鮮人や清国人を慶應義塾に留学させたり、自分の弟子を朝鮮に派遣して初のハングル表記の新聞を発刊する運動を起こすなど、積極的な支援を続けています。

しかし、朝鮮国内は権力闘争で混迷を深めるばかり。金玉均ら朝鮮改革派はクーデター(甲申事変)を起こしますが、清国の介入により潰え去り、多くの進歩派人士が惨殺されます。後に金玉均も朝鮮政府が放った刺客に暗殺され、遺体を切り刻まれて晒されるという無惨な最期を遂げました。

金玉均のクーデターが失敗した時に福沢が書いたのが、「脱亜論」の有名な一文です。

「悪友を親しむ者は、共に悪名を免かるべからず。我れは心に於て亜細亜東方の悪友を謝絶するものなり」

熱心に清や朝鮮の近代化を支えようとした福沢のこの叫びからは、朝鮮も清も、結局は「因循固陋」から脱しえなかったという深い悲しみと絶望が伝わってきます。

脈々と引き継がれた理想

さらに朝鮮では、弱体化する清を見限って、最大の脅威ともいうべきロシアにすがろうとする動きすら強まります。不凍港の租借を代償に、ロシアに軍事的に保護してもらう密約を結ぼうとした露朝密約事件も発覚しました。

そもそも日清戦争の最大の背景は、不凍港を獲得したいというロシアの南下政策にあります。ロシアが朝鮮半島を手中に収めたら、日本は抜き差しならぬ危機に直面することになります。清もこのような朝鮮の動きは看過できぬものでした。

かくして、朝鮮を独立させたい日本と、従属させたままでいたい清の戦争は、もはや避けられぬものとなっていったのです。

「西洋列強に対峙するために、華夷秩序に固執する清や朝鮮を目覚めさせ、朝鮮を『独立自尊』の国にする」―これが日本の願いでした。参謀本部を率いて日清戦争のグランドデザインを描いた川上操六も、「日本軍の砲声は、清の目覚めを促そうとする警鐘である。戦後の日本は進んで清と提携し、東亜の平和を維持せねばならぬ」と考えていたといいます。一種のショック療法ではありますが、当時の日本人の胸の中に「有道の国を目指す」という理想があったことを否定することはできません。日清戦争とは、このような理想を掲げて戦った「理想戦争」なのです。

だからこそ、福沢も内村鑑三もこの戦争を支持し、快哉を叫んだのです。もっとも、内村鑑三は、日清戦争後に日本が清に領土割譲と賠償金を求めたのを見て幻滅し、日露戦争では反戦の姿勢を貫くこととなりました。戦後の姿勢が「有道」だったか「無道」だったか、そこに日本の1つの岐路があったとはいえるかもしれません。

しかし、すべての人々が「独立自尊」の「有道の国」に生きるべきだという明治日本の理想が、その後にも脈々と引き継がれていったことも確かです。第一次世界大戦後のパリ講和会議では、日本は人種差別撤廃提案を敢然と主張しました。欧米諸国から冷たくあしらわれますが、これはまさに日本が「有道」を求めたものに他なりません。幕末の志士たちが抱いた「有道の国たらん」という想いは、その後も日本人の中に脈々と流れていたのです。

西洋列強の圧力が強かった明治の時代に、日本人がその理想を高らかに掲げ、行動したこと。その点で、日清戦争はまことに画期的な出来事であったと私は考えます。

'日本, 韓.日 關係' 카테고리의 다른 글

| 戦後70年を迎える 2015年の日中韓関係 (0) | 2015.10.07 |

|---|---|

| 韓国.中國での 反日,日本での嫌中・憎韓運動 (0) | 2015.10.07 |

| 東京の半世紀 (0) | 2015.10.07 |

| 나는 왜 韓日역사의 터부를 부수는가 (0) | 2015.10.05 |

| バイリンガル&エリート教育の勘違い(일본인이 지적하는 일본교육의 문제점) (0) | 2015.10.04 |